Die tödlichen Gifte der Natur: ein Schatz für die Medizin

Schriftgröße

Sid war in miserabler Verfassung. Er litt an einem Zahnabszess und einer Pilzinfektion. Er behandelte seine Beschwerden mit Naturmedizin: mit Kamille und Schafgarbe. Ob die Therapie anschlug, ist unbekannt. Sid starb vor rund 50.000 Jahren. Seine Überreste wurden zusammen mit den Gebeinen weiterer Neandertaler in der spanischen El-Sidrón-Höhle entdeckt und unter „El Sidrón Adult 1“ katalogisiert. Forschende nannten ihn in Anlehnung an den Fundort kurz „Sid“.

Besonders beeindruckten sie die Praktiken der Selbstmedikation. DNA-Analysen zeigten, dass der Zahnstein des Neandertalers neben Spuren von Kamille und Schafgarbe auch solche der Pappel enthielt. Wusste Sid um deren antientzündliche und antibakterielle Eigenschaften? Ausgeschlossen ist es nicht: Die Pflanzen haben keinen Nährwert und schmecken, von der Kamille abgesehen, unangenehm bitter. Warum sollte Sid sie konsumiert haben, wenn nicht zur Kur seiner Leiden?

Die Annahme scheint auch deshalb nicht abwegig, weil sogar Schimpansen bei Selbstbehandlungen mit Pflanzen beobachtet wurden. Und erst Anfang Mai ging eine erstaunliche Meldung um die Welt: Ein Orang-Utan namens Rakus trug offenkundig mit Bedacht den Saft einer Liane auf eine Gesichtswunde nahe dem rechten Auge auf.

Dabei hat die Natur keine der angewendeten Substanzen für medizinische Zwecke hervorgebracht – im Gegenteil. Es sind chemische Stoffe, mit denen sich Pflanzen gegen Schädlinge, Angreifer und Konkurrenten verteidigen. Kamille zum Beispiel enthält Matricin, das in die Klasse der Terpenoide fällt. Der Bitterstoff soll Feinde auf Distanz halten. Zugleich ist es ein natürliches Profen – ein Entzündungshemmer, den wir in synthetischer Form als Ibuprofen kennen. Die Pappel ist wie die Weide eine Quelle für Salicylsäure, eines Ausgangsstoffes für Aspirin. Die Salze davon, die Salicylate, reichern die Baumrinde mit Bitterstoffen zum Schutz vor Mikroben und Herbivoren an, also vor Pflanzenfressern aller Art. Und zu den Inhaltsstoffen der Liane, die Rakus benutzte, zählen Terpenoide und Alkaloide, ebenfalls pflanzliche Abwehrchemie.

„Alle Pflanzen produzieren Chemikalien, die sie als Gifte einsetzen, um die Konkurrenz auszuschalten“, erklärt der amerikanische Evolutionsbiologe Noah Whiteman, der ein lesenswertes Buch zum Thema verfasst hat. Salicylsäure sei ein gutes Beispiel: „Sämtliche Landpflanzen scheinen diese Substanz zu nutzen, um ihre Antwort auf Stressoren zu regulieren“, so Whiteman. „Jede Pflanze verteidigt sich chemisch, um sich in ihrem jeweiligen ökologischen Umfeld durchzusetzen“, sagt auch Andreas Berger, Botaniker in der Botanischen Abteilung des Wiener Naturhistorischen Museums.

Umzingelt von Giften

Mehr als 100.000 Inhaltsstoffe von Pflanzen sind bekannt. Viele davon sind für unterschiedliche Organismen giftig. Es ist ein vielfältiges, raffiniertes, im Lauf der Evolution gewachsenes und stetig angepasstes chemisches Waffenarsenal der Natur. Manche dieser Stoffe umgeben uns ständig. Dazu zählen Koffein, Nikotin oder Capsaicin, ein Alkaloid, das in Chili-Arten vorkommt. Die Schärfe schreckt manche Tiere ab, die sich an den Früchten gütlich tun wollen. In der Humanmedizin kommt Capsaicin in der Schmerzbehandlung zur Anwendung.

Alle Pflanzen produzieren Chemikalien, die sie als Gifte einsetzen, um die Konkurrenz auszuschalten.

Noah Whiteman, Evolutionsbiologe

Ein weiteres Beispiel sind Tannine, die unter anderem aus Eichenfässern in den Wein diffundieren. Die Substanz findet sich auch in Grünem Tee und Äpfeln. In der Flora dienen diese Verbindungen der Abwehr von Fraßfeinden, indem sie Schädlinge daran hindern, Nährstoffe aufzuschließen. Dem Menschen nutzen Tannine, die ein Prickeln im Mund erzeugen, wenn sie an Schleimhautproteine binden, bis zu einem gewissen Grad: In Maßen genossen, haben Tannine schützende Wirkung vor Krankheiten wie Diabetes. In hohen Dosen ist der Stoff jedoch Gift für die Leber. Es sind Fälle von Leberversagen nach hohem, regelmäßigem Konsum von Grünteeextrakt bekannt.

Grapefruits und andere Zitrusfrüchte wiederum enthalten Furanocumarine und Flavonoide. Diese sind ebenfalls Teil des pflanzlichen Waffenarsenals gegen Schädlinge. Übermäßiger Genuss von Grapefruits kann dem Menschen ernste Probleme bereiten: Furanocumarine und Flavonoide hemmen den Abbau bestimmter Medikamente im Körper, etwa von Antihistaminika, Blutdrucksenkern und manchen Antibiotika. Die Folge können Vergiftungen durch überhöhte Dosen eines Medikaments sein. Es gab sogar Todesfälle nach gleichzeitigem Konsum von Grapefruitsaft und antiallergischen Präparaten.

Dieselbe Stoffgruppe setzt eine Pflanze frei, die ursprünglich aus dem Kaukasus stammt, mittlerweile aber in Europa weit verbreitet ist: Der Riesenbärenklau sondert, wenn man seine Blätter berührt, Furanocumarine ab, die die Haut verätzen können. Gleichzeitig dient das Furanocumarin Psoralen, die Hauptsubstanz im Riesenbärenklau, der Medizin: Weil sie Hautzellen zerstört, hilft sie laut Whiteman in geeigneter Dosierung gegen Psoriasis und andere Hautleiden, die mit übermäßigem Wachstum von Hautzellen einhergehen.

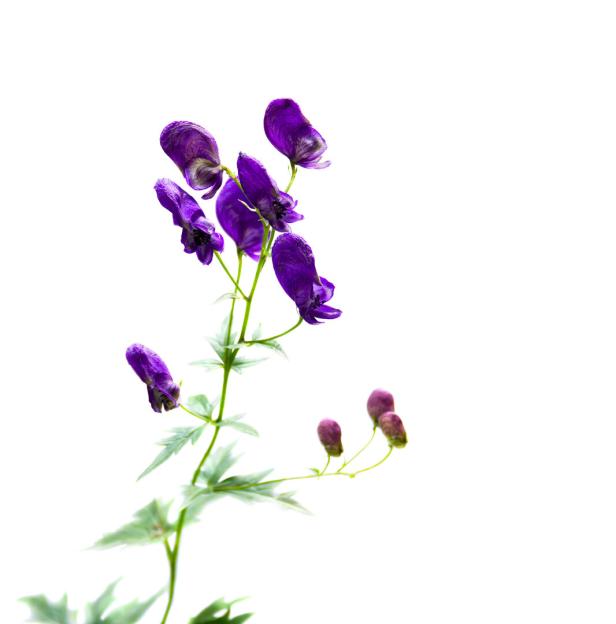

Der Riesenbärenklau ist fast harmlos im Vergleich zu den Klassikern der Giftpflanzen: Die Samen des Wunderbaums enthalten Rizin, ein Protein, das binnen Stunden zum Tod durch Organversagen führt. Rizin ist auch in Filmen eine beliebte Mordwaffe, etwa in der TV-Serie „Breaking Bad“. Ähnlich wirkt Abrin aus den Früchten der Paternostererbse. Mit einem einzigen Gramm davon könnte man angeblich 1,5 Millionen Menschen umbringen. Die Toxine des Blauen Eisenhuts, der giftigsten heimischen Pflanze, dringen durch Haut oder Schleimhäute in den Körper ein und töten durch Ersticken, indem die Herz- und Atemmuskulatur gelähmt wird. Der Rote Fingerhut dagegen produziert Stoffe, die je nach Dosierung lebensrettend oder tödlich sein können: Digitalis dient der Behandlung von Herzleiden, bei hoher Dosis führt es zu Herzversagen – im Kino sollte derart James Bond aus dem Weg geräumt werden. Ein weiterer Klassiker: Coniin im Gefleckten Schierling lähmt motorische Rückenmarknerven und bewirkt Atemstillstand bei vollem Bewusstsein. Mit dem „Schierlingsbecher“ wurden einst Todesurteile vollstreckt.

Ein Tropfen Gift, 20 Tote

Die Tierwelt steht der Flora in Bezug auf ihr giftiges Potenzial nicht nach. Man schätzt, dass rund 15 Prozent aller Tiere Gifte herstellen, darunter Schlangen, Spinnen, Skorpione, Quallen, Schnecken, Frösche, Tausendfüßler, Ameisen, Salamander, Tintenfische und einige Nagetiere. Mehr als fünf Millionen Menschen werden jährlich von Giftschlangen gebissen, um die 100.000 Personen pro Jahr sterben daran.

Zu den Champions der Giftmischer zählt die Australische Trichternetzspinne, deren Toxin einen Menschen in 15 Minuten töten kann. Sehr ähnliche Folgen hat ein Kontakt mit der australischen Würfelqualle. Harte Konkurrenz stellt die Kegelschnecke Conus Geographus dar: Ein Tropfen ihres Toxins kann 20 Menschen das Leben kosten.

So vielfältig die Chemie der Tiere ist, sie besteht zumeist aus derselben Gruppe von Zutaten: aus Peptiden, kleinen Proteinen, die im Regelfall in die Blutbahn der Opfer gelangen. Im Englischen spricht man von „Venom“, im Gegensatz zu „Poison“, zu Giftstoffen, die eher über die Haut oder den Magen-DarmTrakt aufgenommen werden. Die tierischen Gifte zielen außerdem immer wieder auf die selben Wirkmechanismen: Die Stoffe attackieren die Muskeln (wirken myotoxisch), das Herz-Kreislauf-System (koagulopathisch), Gehirn und Nervensystem (neurotoxisch) oder verursachen Zellschäden (cytotoxisch). Manche Gifttiere injizieren ihre Toxine durch Bisse oder Stiche oder spucken wie die Kobra ihrem Gegner den Giftcocktail aus winzigen Zahnkanälen zielsicher in die Augen. Andere wie Kröten werden nicht selbst aktiv, sondern machen sich für andere ungenießbar, indem sie bei Berührungen Hautdrüsensekrete absondern. In der medizinhistorischen Literatur sind Fälle dokumentiert, in denen Menschen speiübel würde oder Kinder sogar starben, nachdem sie Kröten verspeist hatten.

Doch wieso wirkt immer wieder ähnliche Chemie auf oft ähnlichen Wegen? Weshalb reagiert das Säugetier Mensch, positiv wie negativ, auf Substanzen, mit denen Pflanzen oder Insekten ihre Position in der Natur behaupten? Und wie kann manchmal Medizin sein, was uns gleichzeitig umzubringen vermag?

Die Evolution der Giftstoffe

Man nimmt an, dass sich Gifte im Lauf der Evolution etwa 100 Mal unabhängig voneinander entwickelt haben, vermutlich erstmals bei Nesseltieren vor mehr als 700 Millionen Jahren. Unter verschiedenen Umständen hat die Natur über die Zeit mehrfach ähnliche Strategien hervorgebracht. Dies heißt „konvergente Evolution“: Unterschiedliche Lebewesen prägen vergleichbare Lösungen aus, um ihren Fortbestand zu sichern. Dazu zählen ähnliche chemische Verbindungen wie Peptide, Hormone und Botenstoffe sowie entsprechende Rezeptoren, über die all die Substanzen an die Zellen von Organismen andocken und derart ihre Wirkung entfalten. „Pflanzen und Menschen nutzen dieselben oder ähnliche Chemikalien wie Salicylate, weil lebende Organismen gemeinsame evolutionäre Vorfahren haben“, erläutert Evolutionsbiologe Whiteman. Dies erkläre zumindest teilweise, „warum viele Pflanzenchemikalien auch Effekte auf uns haben“.

Trotz aller gemeinsamen evolutionären Vergangenheit können Gifte auch sehr selektiv wirken. Ein klassisches Beispiel dafür ist Pyrethrin, eine Substanz, die von Chrysanthemen produziert wird und hochgradig neurotoxisch ist – allerdings nur für Insekten, deren Angriffe die Pflanzen damit abwehren. Unsere Nervenzellen kann Pyrethrin aufgrund geringfügiger genetischer Unterschiede fast nicht beeinträchtigen. Aus diesem Grund ist Pyrethrum bis heute eines der meistgenutzten Insektizide und wurde bereits ab Mitte des 19. Jahrhunderts großindustriell hergestellt: vom Wiener Johann Zacherl, der das Insektenschutzmittel unter dem Markennamen „Zacherlin“ vertrieb.

Weiteres Beispiel: die Tollkirsche. Diesmal verhält es sich andersrum. Drei bis vier Früchte können aufgrund der Alkaloide Atropin und Hyoscyamin für Kinder tödlich sein. Vögel schlucken die Kirschen dagegen ohne Probleme. Ein kluger Schachzug der Evolution, sagt Biologe Andreas Berger: Dank kurzer Darmpassage würden Vögel die besonders giftigen Samen schnell wieder ausscheiden und so zur raschen Verbreitung der Tollkirsche beitragen. Ähnlich bei Capsaicin: Die Schärfe schreckt Säugetiere ab, Vögel indes bemerken sie gar nicht. „Viele Gifte wirken zwar universell“, so Berger, „gleichzeitig können sich andere selektiv gegen Säugetiere oder Insekten richten, je nachdem, was eine Pflanze am meisten bedroht.“ Dass gerade Samen besonders häufig Giftstoffe enthalten – in geringem Maß auch jene von Äpfeln oder Marillen –, ist evolutionär ebenfalls logisch: Schließlich sind sie der Schlüssel zur Reproduktion.

Viele Gifte wirken zwar universell, gleichzeitig können sich andere selektiv gegen Säugetiere oder Insekten richten, je nachdem, was eine Pflanze am meisten bedroht.

Andreas Berger, Botaniker

Manche Lebewesen haben nicht nur Strategien entwickelt, Toxine zu vertragen, sondern profitieren sogar davon. Ein Beispiel dafür ist der Monarchfalter: Im Raupenstadium fressen die Falter an Hundsgiftgewächsen, die eine milchige, giftige Substanz beinhalten. Eine genetische Mutation schützt den Falter davor, sich selbst zu vergiften. Dank der an den Pflanzen gezapften Toxine ist er außerdem sein ganzes Leben vor Fressfeinden geschützt – ausgenommen einige Tiere und Insekten, die ihrerseits eine schützende genetische Resistenz ausgeprägt haben und den Monarchfalter daher unbeschadet verspeisen können. Das „evolutionäre Wettrüsten der Natur“ werde eben auch mit chemischen Kampfstoffen geführt, so Berger. Diesen „Struggle of Life“ könne man sogar daheim in der Brotlade beobachten: Wenn Brot verdirbt, kann man, einen soliden Magen vorausgesetzt, beobachten, wie Bakterien und Schimmelpilze, die Antibiotika freisetzen, mit ihrer jeweiligen Chemie um ihren Platz in der Nahrungskette kämpfen.

Wie der Monarchfalter produziert auch der Schreckliche Pfeilgiftfrosch, eines der giftigsten Tiere, sein Batrachotoxin nicht selbst, sondern benutzt einen Lieferdienst: Im Magen der Frösche fanden Forschende Reste von Ameisen, die fast dieselben Nervengifte herstellen. Der in Südamerika heimische Pfeilgiftfrosch nimmt die Substanzen somit offenbar über die Nahrung auf und gibt sie über Hautdrüsen wieder ab. Wieso vergiftet sich der Frosch dabei nicht selbst? Immerhin kann ein Milligramm Batrachotoxin zehn bis 20 Menschen töten. Eine Annahme besagt, dass spezielle Proteine ähnlich wirken wie ein Schwamm: Sie saugen das Gift gleichsam auf und binden es, sodass es seine tödliche Wirkung im Froschorganismus nicht entfalten kann.

Eine Apotheke der Zukunft

Die Abwehrstrategie des Pfeilgiftfroschs und zahlreicher anderer giftiger Tiere ist aber auch für die Medizin interessant. So verblüffend es klingt: Tiergifte könnten eine reichhaltige Ressource, ein weitgehend ungehobener Schatz für Medikamente der Zukunft darstellen. Der Grund liegt in der Wirkweise vieler Venome. Diese entfalten ihr toxisches oder tödliches Potenzial, indem sie in die sogenannten Ionenkanäle eingreifen. Ionenkanäle kann man sich wie Verbindungsstellen, wie Schleusen oder Tunnel zwischen Körperzellen vorstellen. Über diese Knotenpunkte laufen in Form elektrischer Signale, die Aktionspotenziale heißen, wichtige Botschaften zur Steuerung des Organismus – zum Beispiel, um die Muskulatur zu befehligen. Gifte von Schlangen, Spinnen oder Fröschen stören diese Signalübertragung und bewirken, dass sich Muskeln verkrampfen oder die Atemmuskulatur gelähmt wird.

Ionenkanäle spielen zugleich eine zentrale Rolle bei einer Empfindung, die Millionen Menschen plagt und ihnen die Lebensqualität raubt: bei Schmerzen. Genau wie viele andere Botschaften, die zwischen Körperteilen ausgetauscht werden, läuft auch die Schmerzempfindung über Ionenkanäle – und zwar sehr spezifisch. „Wir haben nicht einen einzigen Schmerz, sondern Hunderte, je nachdem, ob wir uns verbrennen oder schneiden oder unter chronischen Schmerzen leiden“, sagt der Wiener Medizinchemiker Markus Muttenthaler, der das therapeutische Potenzial von Tiergiften studiert. „Und jeder Schmerz hat seinen eigenen Weg.“ Wir und viele andere Säugetiere besitzen eine Reihe verschiedener Ionenkanäle, darunter Natrium-, Kalium- und Kalziumkanäle, die für den Austausch präziser Botschaften maßgeschneidert sind – je nachdem, ob etwa die periphere Muskulatur oder der Herzmuskel angesteuert werden soll.

Wir haben nicht einen einzigen Schmerz, sondern Hunderte, je nachdem, ob wir uns verbrennen oder schneiden oder unter chronischen Schmerzen leiden. Und jeder Schmerz hat seinen eigenen Weg.

Markus Muttenthaler, Medizinchemiker

Muttenthaler forscht am Institut für Biologische Chemie der Universität Wien und überdies an der University of Queensland im australischen Brisbane – in einem Land, das die weltweit größte Dichte hochgiftiger Tiere hervorgebracht hat. Manchmal sammelt Muttenthaler Spinnen, um deren Abwehr- oder Angriffsstrategien zu ergründen, besonders intensiv befasst er sich mit der Familie der Kegelschnecken. Mehr als 700 Arten dieser Meeresorganismen sind bekannt, und sie produzieren eine Klasse von Giften namens Conotoxine. Dabei handelt es sich um kurze Peptide, auf die auch unsere Rezeptoren ansprechen und mit denen die vermeintlich primitiven Tiere gezielt Angreifer abschrecken oder Beute attackieren können.

Im Moment arbeitet Muttenthaler daran, Hunderte von Peptiden in den Conotoxinen systematisch zu untersuchen: sie aufzutrennen, genetisch zu sequenzieren und eine molekulare Bibliothek dieser Substanzen zu erstellen. Das Detailverständnis der einzelnen Giftstoffe könnte vielleicht den Weg zu einer neuen Schmerzmedizin ebnen: Wenn man weiß, mit welchen Peptiden sich welche Art der Schmerzweiterleitung blockieren lässt, könnte dies eine Ergänzung zur klassischen Therapie mit Opiaten sein, die besonders bei chronischen Schmerzen nicht optimal ist – weil sich der Körper mit der Zeit an die Präparate gewöhnt und nicht mehr ausreichend darauf anspricht. Über Ionenkanäle ließen sich Schmerzen womöglich ausschalten, bevor sie ins Gehirn gelangen.

Ein heißer Kandidat ist inzwischen identifiziert: der Natriumkanal Nav1.7. Wenn dieser blockiert ist, fühlt der Mensch keinen Schmerz. Den Extremfall stellte eine pakistanische Familie dar, bei der dieser Natriumkanal aufgrund einer genetischen Veränderung nicht funktionierte. Es stellte eine bizarre Attraktion dar, dass Kinder dieser Familie schmerzfrei über glühende Kohlen laufen konnten. Das ist freilich nicht wünschenswert, wohl aber könnte es sinnvoll sein, bestimmte Komponenten im Gift der Kegelschnecken aufzuspüren und zu modifizieren, die über den Ankerpunkt des Natriumkanals gezielt chronischen Schmerz unterbinden – eine bislang immer noch schlecht verstandene und für viele Patienten enorm belastende Form von scheinbar sinnlosem Schmerz.

Der Ansatz ist auch deshalb vielversprechend, weil es bereits ein Medikament gibt, das auf dem Gift der Kegelschnecke basiert und über Ionenkanäle wirkt: Unter dem Markennamen Prialt wird es gegen schwere, chronische Schmerzen eingesetzt, etwa bei Krebspatienten. Die Verabreichung ist allerdings aufwendig: Das Präparat kann nicht geschluckt werden, sondern wird direkt in die Rückenmarksflüssigkeit injiziert.

Medikamente aus Spinnen- und Schneckengift

Nicht zuletzt deshalb arbeiten Forschende auch an neuartigen Medikamenten, die Patienten auf gewohnte Weise schlucken können. Das Fraunhofer Institut für Molekulare Biologie in Gießen beispielsweise interessiert sich für das Gift der Wespenspinne, dessen Peptide neurotoxisch sind. Aufgrund der speziellen Struktur sind diese Peptide relativ robust gegenüber dem Abbau im Magen-Darm-Trakt – und könnten daher auch oral verabreicht werden. Auch dieses Toxin greift an Ionenkanälen ein und kommt für verschiedene Anwendungen infrage, darunter ebenfalls für Schmerzbehandlung. Die Forschenden in Gießen befassen sich aber auch mit der weitaus giftigeren Trichternetzspinne. In dem Fall ist die Hoffnung, beispielsweise Nervenschäden nach Schlaganfällen behandeln zu können.

Wie viele weitere Gifte die Natur bereithält, die künftig zu einem Fundus für neue Arzneien werden könnten, lässt sich kaum erahnen. Allein die Ordnung der Spinnen umfasst um die 50.000 Arten. Und bisher wurde nur ein Bruchteil davon in medizinische Anwendungen übergeführt: etwa als Blutdrucksenker (Gift einer Grubenotter), zur Unterbindung von Blutgerinnseln (Venom der Pygmäen-Klapperschlange) oder Verhinderung von Herzinfarkten (Gift der Sägeschildviper).

Ein Medikament, das von tierischen Giften inspiriert ist, sorgte in den vergangenen Monaten regelmäßig für Schlagzeilen: In freier Wildbahn benutzt es die Gila-Krustenechse, im Englischen peppiger Gila-Monster genannt, zur Verteidigung. In der Medizin dient es heute der Behandlung von Diabetes und inzwischen auch der Reduktion von Übergewicht. Die meisten Menschen kennen das Präparat unter der Bezeichnung Ozempic.

Alwin Schönberger

Ressortleitung Wissenschaft