Ebola und andere Seuchen: über das höchst befremdliche Management der Krise

Es gab eine Phase im Herbst dieses Jahres, in der man meinen konnte, der Tod stehe vor der Tür. Nahezu im Tagesrhythmus meldeten Behörden und Medien Ebola-Verdachtsfälle in Europa, auch in mehreren österreichischen Bundesländern. Auf dem Höhepunkt der Hysterie, etwa Anfang November, schien die Menschheit vor dem globalen Ausnahmezustand zu stehen: Zeitungen und Nachrichtensendungen quollen über vor martialisch wirkenden Figuren in Schutzanzügen, übertrumpften einander beim Rapportieren von Sicherheitsmaßnahmen und Notfallplänen. Auf Flughäfen mussten Menschen mit dunkler Hautfarbe höchst fragwürdige Kontrollen über sich ergehen lassen. Afrikaner wurden aus ihren Wohnungen oder aus Zügen geschleppt, weil irgend jemand sie als potenzielle Infektionsherde denunziert hatte.

Österreichs Gesundheitsministerin sah sich gezwungen, wieder und wieder zu betonen, dass das Land gerüstet sei für die gewaltige Krise, die nach Ansicht einer alarmierten Öffentlichkeit über den Kontinent fegte. In Nordamerika mussten sich Mediziner, die in den Ebola-Zentren in Afrika geholfen hatten, wochenlang einsperren lassen. Ein Kreuzfahrtschiff irrte übers Meer und durfte tagelang nirgendwo anlegen, weil eine - seit Wochen symptomfreie - Frau an Bord war, die in einem Spitalskomplex arbeitete, den zufällig auch ein Ebola-Patient aufgesucht hatte. Ebenfalls in den USA streikten Krankenschwestern, die um Leib und Leben fürchteten. Ebola wurde flugs zum Politikum stilisiert und gar mit einem nicht näher definierten Versagen von Präsident Obama in Verbindung gebracht.

Inzwischen ist das Thema der öffentlichen Wahrnehmung ziemlich entglitten. Gerade alle zwei, drei Wochen werden in kühler Sachlichkeit die aktuellen Statistiken von Infizierten und Verstorbenen referiert, und an diesen Zahlen ändert sich seit geraumer Zeit relativ wenig - jedenfalls gemessen an den apokalyptischen Prognosen, die noch im Herbst kursierten.

Mitte Oktober stellte die Weltgesundheitsorganisation WHO bis zu 10.000 Ebola-Neuerkrankungen pro Woche in Aussicht. Im Dezember müsse sich die Welt wohl darauf gefasst machen, von dieser dramatischen Entwicklung regelrecht überrollt zu werden. Es sei erforderlich, sich auf einen "internationalen Gesundheitsnotfall" einzustellen.

Und jetzt, da dieser Zeitpunkt gekommen ist? Hätte es sich um nur tendenziell verlässliche Schätzungen gehandelt, müssten wir mit mindestens 50.000 Infizierten konfrontiert sein. Tatsächlich gab es Mitte Dezember knapp 18.000, also in Summe weniger als das Doppelte jener Zahl, welche die WHO für jede einzelne Woche des ausklingenden Jahres vorhergesagt hatte.

Fast alle diese Fälle beschränken sich auf die Krisengebiete Afrikas. Und selbst dort untergräbt - zum Glück - die Realität die Prognosen: Ende der Epidemie in Nigeria; Ende der Epidemie im Senegal; rückläufige Erkrankungszahlen in Liberia; leicht steigende Zahlen in Guinea; weiterhin steigende hingegen in Sierra Leone.

Auf den anderen Kontinenten stellt sich die Situation folgendermaßen dar: In Amerika traten fünf Erkrankungsfälle auf, darunter ein Todesfall. In Europa gab es eine einzige Ebola-Infektion in Spanien. Die "globale epidemische Ausbreitung" außerhalb Afrikas beschränkte sich demnach auf exakt sechs Fälle.

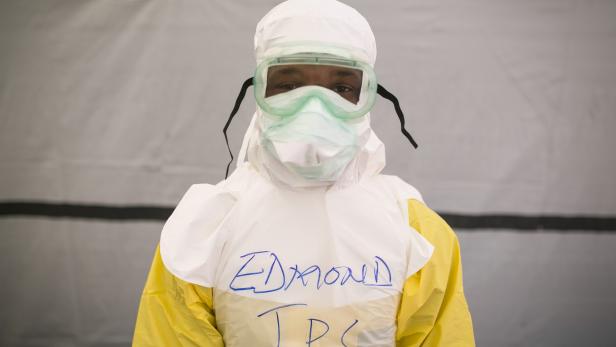

Was in Afrika geschah und immer noch geschieht, ist furchtbar und eine humanitäre Tragödie - für die Erkrankten und deren Familien ebenso wie für all die bewundernswerten freiwilligen Helfer (von denen es immer noch viel zu wenige gibt), die mit hohem persönlichen Einsatz versuchen, die Katastrophe vor Ort einzudämmen.

Aber: Ein "internationaler Gesundheitsnotstand" ist der Ebola-Ausbruch der vergangenen Monate auf gar keinen Fall.

profil wurde heftig kritisiert, als es schon im Spätsommer die Behauptung wagte, Ebola werde die Welt nicht bedrohen. Der Autor dieser Zeilen gesteht, dass ihm damals bei der Formulierung dieser These selbst nicht ganz wohl war - einerseits deshalb, weil er keinesfalls den Eindruck erwecken wollte, die Tragödie in Afrika herunterzuspielen; und andererseits, weil immerhin einige namhafte Virologen vor einer massiven Ausbreitung der Seuche warnten. Was, wenn diese Experten Recht behalten sollten?

Streng wissenschaftlich betrachtet, war das jedoch äußerst unwahrscheinlich: Ebola ist kein Virus, das zu großflächigen, gar interkontinentalen Ansteckungsketten neigt, zu Pandemien, wie die Grippe eine sein kann. Es ereilt seine Opfer, so tödlich es nach direktem Kontakt zu Infizierten sein kann, eben nicht per Übertragung durch die Luft, was öffentliche Verkehrsmittel, Einkaufszentren oder Flughäfen als Multiplikatoren dieses Fadenvirus weitgehend ausschließt. Zweitens: Wer imstande ist, andere Menschen zu infizieren, ist bereits so krank, dass er kaum mehr reisen kann. Und drittens: Das Drama in Afrika resultiert nicht nur aus dem Gefährdungspotenzial des Erregers selbst, sondern in hohem Maße auch aus der dürftigen medizinischen Infrastruktur in den betroffenen Gebieten und aus oftmals miserablen hygienischen Bedingungen. Viele Menschen sterben auch nicht am Virus selbst, sondern an den Folgen der Erkrankung: an Dehydrierung und mangelhafter Versorgung.

Im Hinblick darauf könnte man sich erneut über die internationale Gemeinschaft wundern, verkörpert durch die WHO: Denn so irritierend übertrieben und über die Monate inkonsistent die Prognostik in den vergangenen Monaten wirkte, so zögerlich erfolgte gleichzeitig die Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie. Völlig zu Recht klagten Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen darüber, bei der Bekämpfung von Ebola viel zu lange auf verlorenem Posten gestanden zu sein. Was ist momentan nur los mit der sonst hochgeschätzten Gesundheitsinstitution?, ist man versucht zu fragen.

Allerdings wäre es billig und unfair, nur die Behörde selbst in die Pflicht zu nehmen. Letztlich gilt für die WHO dasselbe wie zum Beispiel für Institutionen der Europäischen Union: Sie sind das Abbild von Tatkraft, Entschlussfreude und Willensbekundung ihrer Mitgliedsstaaten - und exakt so schlagkräftig, wie man sie gestaltet. Erst kürzlich verwies ein britischer Infektionsspezialist im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" auf eine empfindliche finanzielle Aushöhlung der WHO: Viele Mitgliedsländer hätten die Mittel zuletzt drastisch gekürzt.

Und das erscheint nicht nur wegen Ebola hochproblematisch. Denn der diesjährige Ausbruch des Virus, das vermutlich von Fledermäusen auf andere Tiere und den Menschen übersprang, ist keineswegs das einzige Problem, das den scharfen Fokus und entschlossenes Einschreiten der obersten Gesundheitswächter verdient hätte. Im karibischen Raum wütet seit Monaten - und bemerkenswerterweise fast abseits jeder öffentlichen Wahrnehmung - eine Chikungunya-Epidemie. An dem Virus, das durch Stechmücken übertragen wird, sind mittlerweile fast eine Million Menschen erkrankt. Man rufe sich im Vergleich dazu nochmals die Zahl der Ebola-Patienten ins Gedächtnis, siehe oben.

Zwar ist Chikungunya deutlich harmloser als Ebola, jedoch eine oft sehr schmerzhafte Infektion, die mit hohem Fieber einhergeht. Und die Ausbreitung mithilfe von Insekten verläuft höchst effizient, viel effizienter als jene von Ebola. In Madagaskar wiederum sind die Menschen momentan von einer Seuche betroffen, die viele nur aus Geschichtsbüchern kennen: von der Pest.

Es geht aber nicht nur um das Aufflackern von Epidemien in einzelnen Weltregionen, es geht um Grundsätzlicheres. Wir brauchen präzise forschende, zielgerichtet und besonnen handelnde und nicht zuletzt gut dotierte Gesundheitsbehörden, weil Infektionskrankheiten uns in Zukunft vermutlich noch intensiv beschäftigen werden, und zwar unabhängig von weiteren Ebola-Ausbrüchen, die garantiert stattfinden werden, so wie sie sich auch in den vergangenen drei Jahrzehnten ereignet haben.

Denn auf der einen Seite sind zwar viele dieser Leiden, ob viral, bakteriell und anders parasitär bedingt, heute viel besser diagnostizier- und behandelbar als früher, manche dank konsequenter gesundheitspolitischer Initiativen sogar annähernd ausgerottet. Auf der anderen Seite aber stehen wir vor der Situation, dass wir Krankheitserregern Möglichkeiten der Replikation und Ausbreitung bieten wie nie zuvor.

Wir bemühen uns nach Kräften, ein Paradies für Parasiten zu schaffen. Mit dem Resultat werden wir uns in absehbarer Zeit herumschlagen müssen - und teils ist dies schon jetzt der Fall. Der Mensch erschafft immer monströsere urbane Ballungszentren, in denen sich die Einwohner auf engstem Raum drängen, in Asien mancherorts sogar gemeinsam mit ihren Tieren, hauptsächlich Geflügel. Personen und Güter flitzen in atemberaubendem Tempo um die Welt und bewältigen in Stunden Distanzen, für die Zug oder Schiff einst Tage oder gar Wochen benötigten . Zudem hat die Menschheit einen nennenswerten Beitrag zur Klimaerwärmung geleistet, was - kombiniert mit Urbanisierung und heftiger Reisetätigkeit - zur Folge hat, dass die Überträger von Krankheiten neue komfortable Lebensräume erschließen. Das ebenfalls durch Stechmücken verbreitete Dengue-Fieber tritt inzwischen auch in Europa vermehrt auf.

Ideologische Verblendung und achtloser Umgang mit medizinischen Errungenschaften erweitern die Liste der humanen Sünden. In manchen afrikanischen Ländern steigt die Zahl der Polio-Fälle, weil muslimische Prediger den Menschen einreden, die Kinderlähmung sei eine Verschwörung des Westens, mit dem Ziel, die Fruchtbarkeit der heimischen Bevölkerung zu beeinträchtigen. Ähnlich trug die katholische Kirche zuverlässig zur Ausbreitung von HIV bei, indem sie Kondome verbat und Aids zur Strafe Gottes erklärte.

Die Hauptgefahr ist aber möglicherweise diese: Eine der wichtigsten Waffen im Kampf gegen Seuchen büßt dramatisch an Wirksamkeit ein, nämlich die Antibiotika. Die Schuld daran trägt der Mensch selbst: zum einen durch die jahrzehntelange und oft völlig hirnrissige Verabreichung bei jedem Schnupfen, zum anderen durch ebenso gedankenlosen Einsatz in der Landwirtschaft, wo Antibiotika wie ein Grundnahrungsmittel verfüttert wurden (und teils noch werden).

Die Welt ist zusehends mit Keimen konfrontiert, denen die einst segensreichen Heilmittel nichts mehr anhaben können. In Krankenhäusern sind sogenannte multiresistente Keime, die jedes Antibiotikum unbeschadet überstehen, inzwischen ein massives Ärgernis, und mancherorts grassiert bereits wieder die Tuberkulose. Selbst vermeintlich simple bakterielle Infektionen, etwa infolge einer Beinverletzung, können zur lebensbedrohlichen Gefahr werden. Besonders, wenn sich die Bakterien im Knochen festsetzen, greifen Antibiotika fallweise nicht - und es bleibt nur noch die Amputation.

Es ist durchaus nicht abwegig, zu vermuten, dass dies die wahre große Seuche sein wird, der sich die Menschheit stellen wird müssen: Wir werden womöglich nicht nur die Abwehr einzelner Krankheitserreger bewältigen müssen, ob Ebola, Grippe oder HIV, ob in Afrika, Asien oder Europa. Das Bedrohungspotenzial bestünde vielmehr in einem ganzen Konglomerat von Krankheiten, die nur insofern miteinander zu tun haben, als sie sich einer wirksamen Behandlung widersetzen. Sie würden sich zu einer großen Seuche addieren, einer Art Super-Seuche. Vorwiegend wären das bakterielle Infektionen wie die Tuberkulose, teils aber auch virale Infektionen, wenn diesen Bakterienbefall folgt.

Es gibt viele Experten, die ein solches Szenario sehr ernst nehmen. Das wäre dann tatsächlich ein internationaler Gesundheitsnotstand.