Flugchaos: Lernen aus Eyjafjallajökull

Nichts ging mehr im Frühjahr 2010. Der unaussprechliche Eyjafjallajökull schickte dicke Aschewolken von Island nach Europa; über mehrere Tage hinweg wurden 100.000 Flüge gestrichen, zehn Millionen Passagiere saßen fest. Die europäischen Behörden waren ratlos. Sie hatten keinerlei Erfahrung und befürchteten Szenarien wie den Beinahe-Absturz einer British Airways Maschine im Juni 1982. Der Flug von London ins neuseeländische Auckland war zum Horrortrip geworden: Pilot Eric Moody hatte sein Flugzeug nachts unbemerkt durch die Schwaden des Vulkans Galunggug auf Java gesteuert. Die Aschepartikel schmolzen in den Triebwerken zu einer schwarzen Masse und verstopften sie, bis alle vier ausfielen. Moody behielt die Nerven. „Wir haben ein kleines Problem. Ich vertraue darauf, dass Sie nicht allzu beunruhigt sind“, sprach der Kapitän den Passagieren Mut zu, während er zum Sinkflug ansetzte und den Jet schließlich in Jakarta notlandete. Er hatte die Landebahn nur durch einen kleinen freien Fleck in der ansonsten verklebten Windschutzscheibe erspähen können.

Sowohl 1982 als auch 2010 fehlten Karten und Prognosemodelle, wie sich die Vulkanasche ausbreiten würde. Droht heute ein ähnlicher Totalausfall des Flugverkehrs, sollte ein Vulkan wieder große Mengen Asche in die Atmosphäre spucken? „Nein“, sagt Markus Pohanka von der Flugsicherung Austro Control, „Europa ist heute viel besser vorbereitet.“ In Toulouse und London gibt es jeweils ein Volcanic Ash Advisory Center, das die Luftfahrt mit präzisen Warnungen vor Aschewolken versorgt. Zudem gebe es jährlich europaweite Übungen dazu, sagt Pohanka.

Katastrophentraining

Der Austrian-Airlines-Pilot Rudolf Buchsteiner trainiert das Durchfliegen von Aschewolken regelmäßig im Simulator. „Die Magma-Partikel können auf den heißen Teilen des Flugzeugs wieder schmelzen. Die Folgen sind Triebwerksausfälle, fehlerhafte Anzeigen von Geschwindigkeit, Höhe und Temperatur, keine Sicht mehr durch die Scheiben oder Ausfälle von sensiblen elektronischen Instrumenten“, sagt er. Grundsätzlich gelte es, Aschewolken zu meiden oder sie notfalls möglichst rasch wieder zu verlassen.

Italiens Supervulkan

Die Campi Flegrei, auf Deutsch brennende Felder, machen ihrem Namen aktuell alle Ehre. Aus den Ritzen des Gebiets nahe Neapel steigen überall nach faulen Eiern stinkende Rauchschwaden auf. Der Untergrund entlang der Küste um den Ort Pozzuoli ist sehr instabil; er hob und senkte sich in den vergangenen Jahrzehnten um bis zu vier Meter. Seit September ließen 1500 Erdbeben die Region erzittern, das heftigste erreichte immerhin die Stärke 4,2 auf der Richterskala. Es könnten Vorboten eines Ausbruchs sein, befürchten Expertinnen und Einwohner.

Unter den Campi Flegrei schlummert ein sogenannter Supervulkan: Als er zuletzt vor 39.000 Jahren explodierte, begrub er ganze Landstriche unter sich und verdunkelte mit seinen Aschewolken den gesamten Globus. Eine Eruption dieser Stärke wäre heute fatal: Sie würde die Heimat von vier Millionen Menschen zerstören, von den Auswirkungen auf die weltweite Landwirtschaft ganz zu schweigen. „Die Möglichkeit dafür besteht, die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr gering“, beruhigt Robert Supper, Leiter des Direktorats für Geophysik und Angewandte Geologie von Geosphere Austria.

Die wahrscheinlichste Variante für die Campi Flegrei, auch Phlegräische Felder genannt, ist eine Beruhigung der Lage wie zuletzt um die Jahrtausendwende. Der Supervulkan verfiel damals in tiefen Schlummer, just als die italienischen Behörden kurz davor standen, das Gebiet zu evakuieren. Es gibt aber noch weitere Szenarien: kleinere Eruptionen im Bereich des Solferata-Kraters, der sich mitten in Pozzuoli befindet, oder ein Ausbruch irgendwo anders in den Campi Flegrei. Beides wäre für die dort lebenden Menschen fatal, Folgen für das Weltklima oder den globalen Flugverkehr wären allerdings nicht zu befürchten. Fazit: Alles ist möglich.

Warum sind Vulkane immer noch Rätsel für die Wissenschaft, die doch viele der brodelnden Berge rund um die Uhr überwacht? „Wir können nicht sehen, was im Untergrund passiert“, sagt die Vulkanologin Stefania Danesi, die die Campi Flegrei seit Jahren beobachtet. „Stattdessen müssen wir die Hinweise, die der Vulkan uns gibt, entschlüsseln, also Erdbeben und Bodenhebungen.“

Der Hunga-Tonga-Effekt

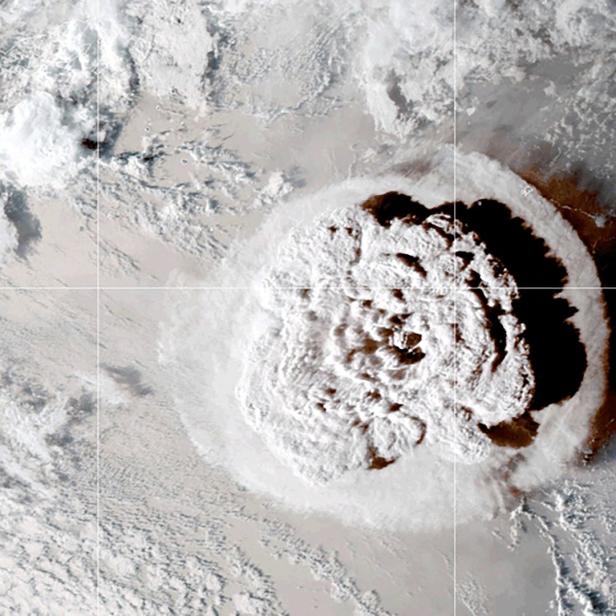

Wie wenig man über Vulkanismus weiß, zeigte auch der 15. Jänner 2022. Damals brach vor dem Inselreich Tonga mitten im Pazifik die Hölle los: Der Untersee-Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai schoss eine Wolke bis in 57 Kilometer Höhe – es war die höchste jemals gemessene Eruptionssäule. Darauf folgte eine gewaltige Druckwelle. Riesige Tsunamis peitschten über das Archipel Tonga; dass bei dem gewaltigen Ausbruch weniger als zehn Menschen starben, grenzt an ein Wunder. Die Tsunami-Warnungen retteten viele, und die meisten Hotels an den Stränden standen wegen der Pandemie leer.

Erst Monate nach der Katastrophe wurde klar: Der Hunga Tonga wird die Welt noch Jahre beschäftigen. Er schleuderte 146 Megatonnen Wasserdampf in die Stratosphäre, der die Erde seither wie eine wärmende Hülle umgibt. Er ist mitverantwortlich dafür, dass heuer – und wahrscheinlich noch länger – weltweit Temperaturrekorde gebrochen werden.

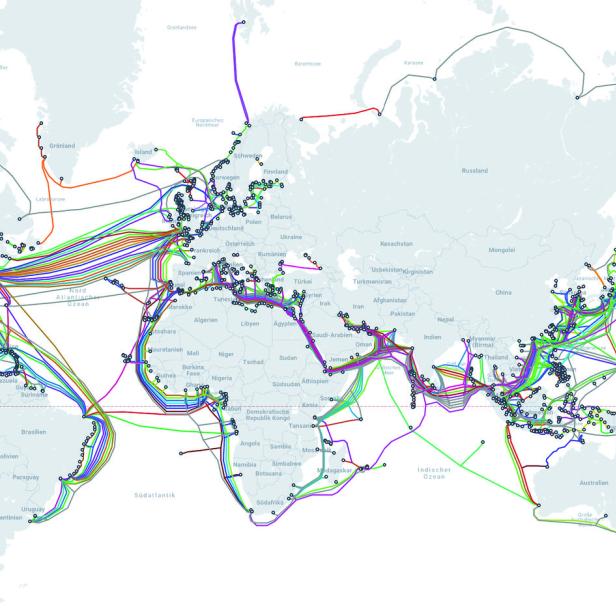

Nach dem Ausbruch des Unterseevulkans schlugen die Risikoforscherin Lara Mani und ihr Kollege Michael Cassidy Alarm. Hätte die Eruption länger gedauert oder wäre sie in einem Gebiet mit kritischer Infrastruktur passiert, wäre mit verheerenden Folgen zu rechnen gewesen, warnte Mani im August 2022. „Es war das vulkanische Äquivalent eines Asteroiden, der die Erde nur knapp verfehlte, und muss als Weckruf verstanden werden.“ Es könne noch Dutzende gefährliche Vulkane geben, von denen die Menschheit nicht einmal wisse, etwa in Südostasien. Nur 27 Prozent aller Ausbrüche seit 1950 seien wissenschaftlich überwacht worden, die Welt demnach denkbar schlecht vorbereitet für den Ernstfall. Mani und Cassidy fordern mehr Geld für die Forschung und einen Satelliten, der nur für die Beobachtung von Vulkanen verwendet wird.

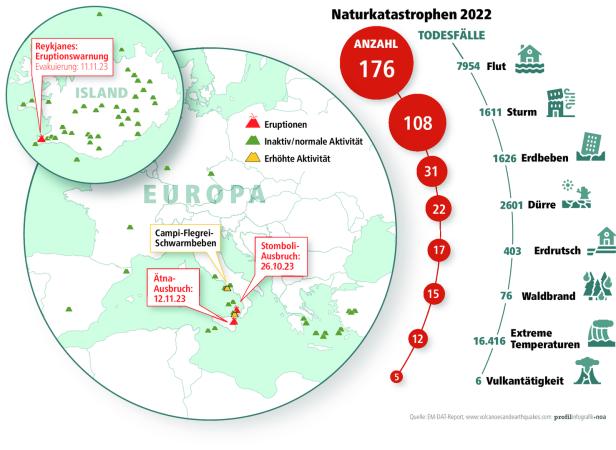

Der Appell verhallte ungehört. „Die Gefahr scheint einfach zu weit in der Zukunft“, sagt der Wiener Geophysiker Robert Supper. Kein Wunder: Auf der Liste der häufigsten Katastrophen rangieren Vulkanausbrüche weit hinter Überschwemmungen, Stürmen, Erdbeben, Dürren, Erdrutschen oder Waldbränden. 2022 kamen 16.416 Menschen durch Hitze um, sechs starben beim Ausbruch des Hunga Tonga.

Einen Vulkan kann die Luftfahrt vorerst von der Sorgenliste streichen. Wie das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie vergangenen Montag vermeldete, hat sich der Ätna wieder beruhigt.