Gefahr aus dem Essen: Wovor müssen wir uns wirklich fürchten?

Schriftgröße

Eine bestimmte Kategorie wissenschaftlicher Studien erregt zuverlässig öffentliche Aufmerksamkeit: Arbeiten zum Thema Ernährung. Wenn Forschende berichten, was wir bevorzugt konsumieren oder besser meiden sollen, was dem Idealgewicht oder dem Wohlbefinden nützt, ist mediale Präsenz garantiert. Da mögen Astrophysiker in einem fernen Winkel des Kosmos einen Exoplaneten in allen Details vermessen, Chemiker ein Material mit fantastischen Eigenschaften komponiert oder Mathematiker ein jahrhundertealtes Zahlenrätsel geknackt haben – keine dieser Einsichten kann mit dem Interesse an neuem Wissen über gesundheitliche Vorzüge oder Nachteile von Lebensmitteln konkurrieren.

Viele der einschlägigen Studien beschenken uns freilich mit Erkenntnissen von überschaubarer Relevanz. Oft liegt das daran, dass die untersuchten Personengruppen vielleicht 25 Menschen umfassen und die Aussagekraft daher gegen null tendiert. Es gibt aber auch Arbeiten, die methodisch in jeder Hinsicht korrekt und solide sind, die beeindruckend große Probandenzahlen einschließen und Daten mit komplexer, bewährter Statistik auswerten. Kurz: Sie sind tadellos gemacht, die Kernaussagen halten jeder Überprüfung stand – und dennoch können sie in die Irre führen.

Mit einer dieser Studien befassen wir uns im Folgenden – stellvertretend für ein beinah omnipräsentes Grundproblem der Risikokommunikation. Die Studie ist ein Lehrbuchbeispiel dafür, dass das Ausmaß eines Risikos vollkommen präzise berechnet und trotzdem ein grob falscher Eindruck erweckt werden kann. Wie ist das möglich? Indem man ein sogenanntes „relatives Risiko“ ausweist. Zunächst aber zum Inhalt der Studie.

Von der Gefahr des Nachsalzens

Sie wurde federführend von Forschenden der Medizinischen Universität Wien durchgeführt und erschien Mitte April im Fachjournal „Gastric Cancer“. Die Untersuchung behandelte die Frage, ob häufiges Nachsalzen das Risiko erhöht, an Magenkrebs zu erkranken. Das Wissenschafterteam wollte herausfinden, ob die Angewohnheit, Speisen bei Tisch mit einer herzhaften Prise Salz aufzupeppen, mit einem erhöhten Krebsrisiko einhergeht. Die Antwort lautete: Ja, und zwar um circa 40 Prozent.

Jana Meixner, Cochrane Österreich

„Prinzipiell ist die Studie gut gemacht, da gibt es nichts auszusetzen.“, sagt die Medizinerin, die für die Organisation Cochrane die Qualität medizinischer Studien prüft.

In der Folge geschah, was in solchen Fällen so gut wie immer geschieht: Die Pressestelle der MedUni verfasste eine Aussendung („Häufiges Nachsalzen beim Essen erhöht das Risiko für Magenkrebs“), und Medien im In- und Ausland berichteten ausführlich darüber. Vorn dabei war ORF online mit der Formulierung: Eine Langzeitstudie zeige, dass „Menschen, die ihr Essen häufig nachsalzen, um rund 40 Prozent häufiger an Magenkrebs“ sterben.

Relatives und absolutes Risiko

Ein um 40 Prozent erhöhtes Krebsrisiko klingt dramatisch. Doch was hat diese Zahl überhaupt zu bedeuten? Man muss zunächst wissen, wieviele Personen im Schnitt Magenkrebs bekommen – und um wieviele mehr unter denjenigen, die gerne Salzkonsumieren. In Absolutzahlen ausgedrückt stellt sich die Sachlage ganz anders dar.

Klingt diese Zahl nicht nach einem Horrorwert? Heißt das, dass 40 Prozent der passionierten Salzkonsumenten Krebs bekommen? Oder dass jemand, der gerne nachsalzt, eine 40-prozentige Krebsgefahr in Kauf nimmt?

Das bedeutet es nicht, aber weder die Medienberichte, die Pressestelle noch das Forschungsteam selbst gaben Aufschluss darüber, wie diese 40 Prozent zu interpretieren seien – was aber durchaus angebracht gewesen wäre, wenn man sich vergegenwärtigt, dass viele Menschen nicht einmal erläutern könnten, was es wirklich bedeutet, wenn der Wetterbericht eine 40-prozentige Regenwahrscheinlichkeit vermeldet.

Dabei hatten die Forschenden einen anspruchsvollen und aufwendigen Job gemacht. Als Basis ihrer Analyse hatten sie die britische Biobank herangezogen, einen einzigartigen Datenschatz über den Gesundheitszustand einer riesigen Personengruppe. Darin enthalten sind die Häufigkeit zahlreicher Erkrankungen, Ergebnisse medizinischer Untersuchungen und persönliche Angaben über den Lebensstil – unter anderem den Salzkonsum. Die Wiener Forschergruppe wertete für ihre Studie Daten von mehr als 470.000 Personen über elf Jahre aus. Sie glich Fragebögen, die Aussagen über das Nachwürzen mit Salz enthielten, mit der Zahl der Magenkrebsfälle sowie mit Labordiagnosen ab, die Aufschluss über den Natriumgehalt im Urin gab – ein Messparameter für die vorherige Salzaufnahme.

Völlig sauber gemacht, dennoch unverständlich

Das Resultat: Es zeigte sich eine „Assoziation“ zwischen einem Hang zum Nachsalzen und dem Risiko, Magenkrebs zu entwickeln. Diesen Zusammenhang gaben die Forschenden in Form einer „Hazard Ratio“ an, die als statistischer Indikator für die Krebsgefahr diente. Die Differenz zwischen den ermittelten Faktoren (selten nachsalzen / eher kein Magenkrebs respektive gerne nachsalzen / eher erhöhtes Risiko für Magenkrebs) kann auch prozentual ausgedrückt werden, was relatives Risiko heißt: Im konkreten Fall waren es 41 Prozent. Um so viel häufiger laufen Salzliebhaber Gefahr, Krebs zu entwickeln, verglichen mit Personen, die auf die Extraprise verzichten.

Die zentrale Frage bei jeder Prozentangabe ist: Prozent von was? Wenn man nicht weiß, worauf sich die Prozentzahl bezieht, verdeckt die Angabe mehr, als sie aufklärt.

Katharina Schüller, Statistik-Expertin

Alles klar? Wenn nicht, ist das keine Schande. Ohne Zweifel sei „die Studie prinzipiell gut gemacht. Da gibt es nichts auszusetzen“, urteilt die Medizinerin Jana Meixner, die für Cochrane Österreich arbeitet, eine Organisation, die regelmäßig die Qualität medizinischer Studien prüft. Dennoch kann sich vermutlich kaum ein Mensch vorstellen, was dieser Prozentsatz zu bedeuten hat. Denn was fehlt, ist eine Bezugsgröße, also die Antwort auf die Frage: 41 Prozent wovon? „Die zentrale Frage bei jeder Prozentangabe ist: Prozent von was?“, schreibt die deutsche Statistikerin Katharina Schüller. Wenn man nicht wisse, worauf sich die Prozentzahl bezieht, „verdeckt die Angabe mehr, als sie aufklärt“.

Im konkreten Fall müsste man wissen: Wie viele Personen bekommen generell und im Schnitt Magenkrebs? Und zweitens: Um wie viele Personen mehr erkranken, wenn sie die Angewohnheit haben, häufig nachzusalzen? Weder in der Studie noch in den nachfolgenden Berichten darüber wurden diese Fragen erwähnt. Im Fachartikel ist lediglich von 640 Fällen von Magenkrebs die Rede – unter den knapp 500.000 Personen im Untersuchungszeitraum von fast elf Jahren.

Holen wir die fehlende Rechnung nach, um ein Gefühl des tatsächlichen Risikos zu vermitteln: Im Jahr 2022 erhielten in Österreich 1173 Menschen die Diagnose Magenkrebs. Das entspricht 0,01 Prozent der Bevölkerung. Magenkrebs ist also zum Glück eine seltene Erkrankung, die noch dazu seit gut zwei Jahrzehnten rückläufig ist.

Eine seltene Erkrankung

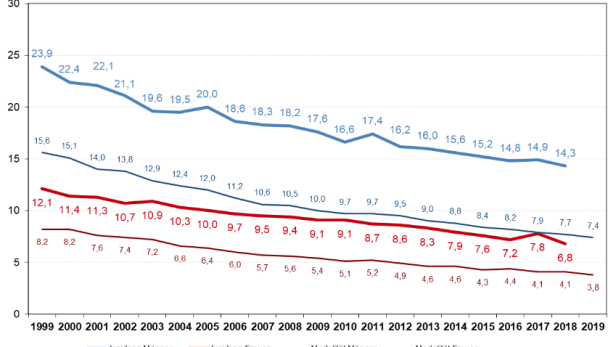

Magenkrebs ist zum Glück eine seltene Erkrankung. Die Zahlen sind außerdem in den vergangenen beiden Jahrzehnten stetig rückläufig. Die Grafik zeigt den Verlauf in Deutschland: Pro 100.000 Personen erkranken etwa 14 Männer und 7 Frauen. Die Zahlen decken sich mit den österreichischen, die pro 10.000 Personen einen Erkrankungsfall ausweisen (oder 10 pro 100.000).

Die Zahl 0,01 Prozent ist aber noch immer nicht sehr anschaulich, weshalb es sich empfiehlt, sie in konkrete Personen umzurechnen. Also: Pro Jahr erkrankt etwa eine von 10.000 Personen an Magenkrebs (im Schnitt; wir lassen beiseite, dass die Krebsrate von Geschlecht und Alter abhängt). Wenn leidenschaftliche Salzkonsumenten ein um 40 Prozent höheres Risiko haben, sind es in dieser Gruppe, statistisch betrachtet, 0,4 Personen mehr. Unter jeweils 10.000 Menschen mit hohem Salzkonsum erkranken somit jährlich 1,4 Personen. Das wäre nun die Angabe eines absoluten Risikos. Beide Werte – 40 Prozent plus beziehungsweise 0,4 Personen pro 10.000 mehr – bezeichnen dasselbe, klingen aber doch recht verschieden, weil einmal eine relative und einmal eine absolute Zahl genannt wird.

Problematische Kommunikation

Den Studienautoren ist die problematische Risikokommunikation durchaus bewusst. „Die Kritik ist sicher berechtigt“, sagt Tilman Kühn, Professor für Ernährungswissenschaften an der MedUni Wien und Co-Autor der Studie. „Es ist uns allen klar, dass das nicht optimal ist.“ Doch auch nach Jahrzehnten habe sich in den Fachjournalen keine Alternative zur Angabe von Risiken durchgesetzt.

Zudem sei man bei der Studie in einem Punkt vor einer statistischen Schwierigkeit gestanden, so Kühn: Leute, die gerne viel Salz zu sich nehmen, bevorzugen oft auch Fertignahrung, rauchen und trinken gerne Alkohol – alles Faktoren, die ebenfalls Krebs begünstigen können. „Alkohol, Rauchen und hoch verarbeitete Fleischprodukte, die oft von Angehörigen niedrigerer sozioökonomischer Schichten konsumiert werden, sind bekannte Risikofaktoren für Magenkrebs“, bestätigt Jana Meixner. „Und die salzen laut der Studie auch öfter nach.“

Es lässt sich somit nicht eindeutig beantworten, welches Verhalten konkret für die Krebserkrankung verantwortlich ist. Die Studie weist deshalb keine ursächlichen Zusammenhänge aus, sondern das gleichzeitige Auftreten verschiedener Umstände, etwa Ernährungsgewohnheiten, Krebsdiagnosen. Nun gibt es, vereinfacht ausgedrückt, statistische Modelle, um verschiedene Einflussfaktoren zu gewichten und Verzerrungen der Ergebnisse zu korrigieren. Aber, so Kühn: „Wir haben noch keine zuverlässige Methode gefunden, wie man solche Faktoren in absolute Zahlen übersetzt.“

Den Umstand, dass Magenkrebs eine zum Glück seltene und zudem im Sinken begriffene Krankheit ist, betont auch Kühn. Dennoch hält er es für sinnvoll, auf die Risiken erhöhten Salzkonsums hinzuweisen. Denn zum einen sei der Zusammenhang zu Magenkrebs evident – einer Krebsform, die mit einer niedrigen Überlebensrate einhergehe. Und zum anderen sei Salz ein erwiesener Treiber von Bluthochdruck, eines wahren Volksleidens von epidemischem Ausmaß.

Dennoch wäre es wünschenswert, könnten die Menschen das tatsächliche Ausmaß eines Risikos besser einschätzen – was eine nachvollziehbare Darstellung erfordert. Genau das fehlt aber in vielen Fällen, und die aktuelle Salzstudie ist alles andere als eine Ausnahme. Zu oft werden lediglich Prozentzahlen vermeldet, die gleichsam im luftleeren Raum hängen, weil kein Bezug zu einer Basisgröße besteht. Wissenschafter wie der deutsche Psychologe Gerd Gigerenzer haben ganze Bücher darüber verfasst, die ein Grundverständnis für die Einschätzung von Risiken vermitteln wollen – und beständig darauf verweisen, wie irreführend relative Risiken sind.

500 Prozent mehr Haiattacken!

Ein klassisches Beispiel: Man könnte, garniert mit vielen Ausrufezeichen, vermelden, dass die Zahl der tödlichen Haiangriffe von 2022 auf 2023 um schockierende 100 Prozent gestiegen ist. Das ist richtig, aber ebenso richtig ist, dass es 2022 fünf tödliche Haiattacken gab und im Jahr darauf zehn. 2020 gab es sogar um 500 Prozent mehr Tote durch Haie als 2019: Die Absolutzahl stieg von zwei auf zehn. Bei sehr kleinen Zahlen können einige wenige Fälle einen gewaltigen prozentualen Unterschied ergeben.

Achtung, Hai-Angriffe!

Hinter Meldungen über angeblich enorm gestiegene Hai-Gefahr steht dasselbe Problem der Darstellung von Zahlen: Wenn von einem aufs nächste Jahr zehn statt fünf Hai-Attacken stattfinden, ist das ein Anstieg um 100 Prozent. Die Zahl solcher Vorfälle ist aber weltweit extrem gering.

Für heftige Diskussionen sorgte vor einigen Jahren eine Warnung der WHO: Wer regelmäßig rotes und verarbeitetes Fleisch konsumiere, nehme ein um 18 Prozent erhöhtes Darmkrebsrisiko in Kauf. Auch in dem Fall fehlten Angaben darüber, wie viele Menschen im Allgemeinen an Darmkrebs erkranken – und wie viele mehr infolge des Verzehrs von Wurst und Fleisch. profil rechnete damals nach: Von 100 Personen ereilt drei Menschen im Lauf ihres Lebens die traurige Diagnose. Eine Risikosteigerung um 18 Prozent bedeutet nun, in Absolutzahlen ausgedrückt, dass 0,54 Personen mehr Darmkrebs bekommen, insgesamt also 3,54 pro 100 Personen.

Tödliche Wurst

Noch ein Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Darstellung relativer beziehungsweise absoluter Risiken erscheinen kann. Vor einigen Jahren sorgte die Meldung für Aufregung, dass der Verzehr roten und verarbeiteten Fleisches das Darmkrebsrisiko um 18 Prozent steigern kann. Die Grafik zeigt das Risiko auch in absoluten Zahlen.

Ein weiteres Beispiel demonstriert, dass es bei der Forderung nach einer angemessenen Darstellung von Risiken keineswegs bloß um das Steckenpferd von Statistik-Nerds geht. Gigerenzer erwähnt gerne die Warnungen vor einer Verdoppelung der Thrombosegefahr, als die Antibabypille der dritten Generation auf den Markt kam. 100 Prozent erhöhtes Thromboserisiko! Die Zahl ging durch die Medien, Frauen setzten die Pille ab, die Folge war eine Vielzahl ungewollter Schwangerschaften, außerdem kam es allein in England zu 13.000 zusätzlichen Abtreibungen.

Doch was bedeuteten die 100 Prozent eigentlich? Umgerechnet in absolute Zahlen ergab sich: Im Schnitt erleidet eine von 7000 Frauen eine Thrombose. Verdoppelt sich die Zahl durch die Pille, sind es zwei von 7000 Frauen. Auch die bittere Ironie der Geschichte spart Gigerenzer nicht aus: Das Thromboserisiko durch Schwangerschaften ist deutlich höher.

Verständliche Kommunikation von Risiken kann also vor gravierenden Fehlentscheidungen bewahren. Gemeinsam mit dem Statistiker Walter Krämer und dem Ökonomen Thomas Bauer bemüht sich Gigerenzer nicht nur in Büchern darum. Das Wissenschafterteam rief auch den Online-Service „Unstatistik des Monats“ ins Leben und greift dafür Zahlenwerk auf, das leicht in die Irre führt. Die Salzstudie ist übrigens einer der Kandidaten für den Monat Mai.

Alwin Schönberger

Ressortleitung Wissenschaft