Hochwasser: Wie man sich gegen Katastrophen in der Klimakrise wappnet

Von Christina Hiptmayr und Franziska Dzugan

Schriftgröße

Die Szene aus der Steiermark ging durch die internationalen Medien: In den Gassen von Deutschfeistritz haben sich zwischen den Häusern mehrere Autos verkeilt. Zwei Männer und eine Frau retten sich vor den Wassermassen des sonst so unscheinbaren Übelbachs auf die Dächer der Fahrzeuge. Später sollten sie über den oberen Stock eines Hauses gerettet werden. „Wir als Feuerwehr hätten in dem Moment nichts tun können“, erzählt Andreas Reiter der „Kleinen Zeitung“. Der Feuerwehrkommandant musste sich selbst auf eine „Insel“ retten, um nicht von den Wassermassen fortgerissen zu werden.

Anfang Juni machte sich die Klimakrise wieder einmal deutlich bemerkbar. Die Pyhrnautobahn wurde durch Muren lahmgelegt. Im Burgenland wurde für den Bezirk Oberwart Katastrophenalarm ausgerufen, weil die Pinka großflächig über die Ufer trat. In Hartberg-Fürstenfeld hieß es ebenfalls Land unter. Der jedoch schlimmste Unfall passierte in St. Marein bei Graz, wo ein Kind durch eine Mure starb.

Wie die Klimaforschung seit Langem prophezeit, werden Hochwasser, Muren, Lawinen und Bergstürze immer häufiger. Der neueste Bericht der European Environment Agency zur „Europäischen Bewertung der Klimarisiken“ zeigt, wie dramatisch die Lage bereits ist. In den vergangenen 30 Jahren waren in Europa 5,5 Millionen Menschen von Hochwasserkatastrophen betroffen, 3000 von ihnen starben. Ökonomischer Schaden: mehr als 170 Milliarden Euro.

Das macht klar: Mit Klimaschutz allein ist es nicht getan. Die Menschheit muss sich den neuen Gegebenheiten auch anpassen. Das heißt aber auch: Der Katastrophenschutz wird aufwendiger und kostspieliger.

Vergangene Woche tagten internationale Expertinnen und Experten in der Wiener Hofburg. Bei der Konferenz Interpraevent zum Thema Naturgefahren im Klimawandel widmeten sie sich folgenden Fragen: Wie sollen wir umgehen mit den Risiken der globalen Erwärmung? Können wir uns vor dem immer extremer werdenden Wetter wappnen – und wenn ja, wie? Und wie ist die Lage hierzulande?

Die größten Baustellen

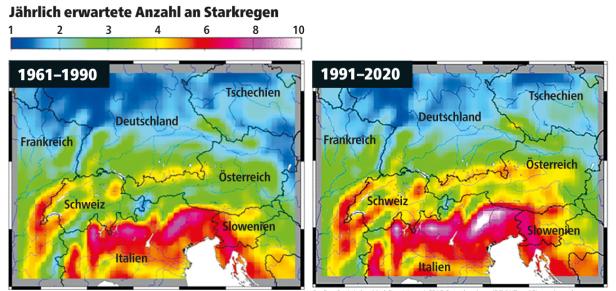

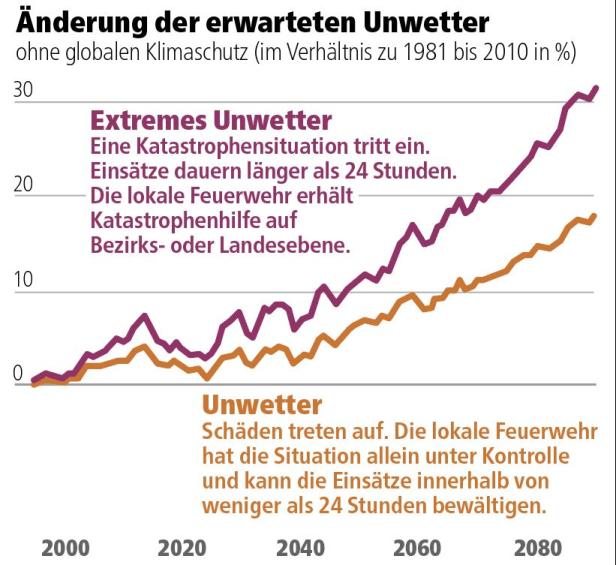

Österreich kann vielen Folgen der Klimakrise ganz gut trotzen – noch. Dämme, Wildbachverbauungen, Rückhaltebecken und mobile Schutzwände wirken, das zeigt die Statistik. Während die Unwetter größere Wucht entfalteten, stiegen die ausgezahlten Summen aus dem Katastrophenfonds (siehe Grafik) nicht. Und obwohl sich Starkregen häuft, blieb die Zahl der Schaden anrichtenden Murenabgänge zwischen 1961 und 2017 gleich, wie eine Studie von GeoSphere Austria und der Universität für Bodenkultur (BOKU) zeigte. Das Problem: „Die Gefahr durch extreme Wetterlagen steigt mit weiteren Treibhausgasemissionen, vor allem fossilem CO2. Die bestehenden Schutzbauten kommen bereits jetzt immer öfter an ihre Grenzen“, sagt Marc Olefs, Leiter der Abteilung Klimaforschung bei GeoSphere Austria.

In den nächsten Jahren müssen also alte Schutzbauten nachgerüstet und viele neue errichtet werden. Florian Rudolf-Miklau, Leiter der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) im Landwirtschaftsministerium, hat eine schier endlose Liste mit aktuell laufenden Projekten im Kopf: die Verbauung des Malchbachs, um das Zentrum von Imst in Tirol zu schützen; den Schutz vor Überflutungen durch die Leoganger Ache im Pinzgau; den Bau eines riesigen Rückhaltebeckens für die Prolling in Ybbsitz, für das sogar der Verlauf einer Landesstraße verlegt werden musste. Eigentlich müsste in ganz Österreich noch viel mehr Rückhalteraum geschaffen werden.

„Für alle Naturgefahren gilt: Etwas weniger zu bauen würde helfen.“

Arthur Kanonier, TU Wien

Eines der größten Baufelder der WLV befindet sich in Kals am Großglockner. „Dort ist der Schutzwald im Zeitraffer zusammengebrochen“, sagt Rudolf-Miklau. Schuld trägt Sturm Vaia, der im Oktober 2018 riesige Schneisen in den Wald schlug. Die übrig gebliebenen Fichten raffte schließlich der Borkenkäfer dahin. Der Gemeinde drohen seitdem Lawinen im Winter, Steinschlag und Muren im Sommer. Bis die neu gepflanzten Bäume die Berghänge wieder stabilisieren, dauert es Jahrzehnte. Bis dahin muss die Technik nachhelfen: Steile, bis zu zwölf Meter hohe Auffangdämme und Stahlnetze sollen vom Berg donnerndes Material zurückhalten.

All das kostet Geld. Allein in die Wildbachverbauung investieren Bund, Länder und Gemeinden jährlich 200 Millionen Euro – und jeder Euro in der Prävention verhindert weit mehr als das Doppelte an Sachschäden. Der Schutz von Menschenleben ist gar nicht eingerechnet. Ausgaben wie diese werden sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten stark zunehmen.

Aus Schaden wird man klug, heißt es gern. Das kann man auch in Bezug auf den Katastrophenschutz so stehen lassen. Es waren die Hochwässer der Jahre 2002, 2005 und 2013, die einiges in Bewegung brachten. Allein in Niederösterreich wurden laut Angaben der Landesregierung seit der Flutkatastrophe von 2002 rund 1,5 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz investiert. Bis zum Jahr 2040 soll eine weitere Milliarde folgen. Neue Dämme, mobile Hochwasserschutzanlagen, Rückhaltebecken und Renaturierungen sind geplant. „Man muss die Maßnahmen kombinieren, sowohl technologische als auch naturbasierte sind notwendig“, meint auch Birgit Vogel. Sie ist Generalsekretärin der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau (IKSD), einer transnationalen Organisation, zu deren Aufgaben das Flussgebiets- und Hochwasserrisikomanagement gehört.

Kostspieliger Hochwasserschutz

Dass sich die Investitionen in den Hochwasserschutz bezahlt machen, hat sich erst kürzlich wieder gezeigt. Während im Süden Deutschlands das Hochwasser desaströse Auswirkungen hatte, kam Österreich recht glimpflich davon. Deutschland war einer sogenannten Vb-Wetterlage ausgesetzt, bei der vom Mittelmeer kommende Tiefdruckgebiete sehr viel Niederschlag bringen. Österreich war diesmal nicht davon betroffen. Da war also auch eine gehörige Portion Glück dabei. „Die Vorhersagedienste funktionieren gut, und generell ist die Kooperation zwischen den Ländern sehr gut. Das hilft bei solchen Ereignissen ungemein“, sagt Vogel. Die Expertin für Flussgebietsmanagement weist auch darauf hin, dass nicht nur ein Zuviel an Wasser, sondern auch ein Zuwenig problematisch ist. „Wir müssen die Gefahren ernst nehmen. Wir befinden uns im Klimawandel und beobachten im gesamten Einzugsgebiet der Donau einen häufigen Wechsel der Extremwetterereignisse: von Hochwässern und Überflutungen zu lang anhaltenden Dürreperioden mit Auswirkungen zum Beispiel auf Landwirtschaft und Schifffahrt.“ Grundsätzlich sieht Vogel Österreich auf Naturgefahren gut vorbereitet, aber man müsse auch weiterhin vorsorgen.

Einen wichtigen Beitrag zum Katastrophenschutz kann die Raumplanung leisten. Arthur Kanonier lässt in der aktuellen Folge von „Vorsicht, heiß!“, dem profil-Klimapodcast, mit einer Aussage aufhorchen, welche beispielsweise die Bauwirtschaft weniger begeistern wird: „Für eigentlich alle Naturgefahren gilt: Etwas weniger zu bauen würde helfen. Sowohl was Hochwässer betrifft, aber auch hinsichtlich Ernährungssicherheit und Biodiversität“, so der Professor für Bodenpolitik und Bodenmanagement an der TU Wien.

Tatsächlich hat die Politik aus den Erfahrungen mit den Hochwassern der frühen 2000er-Jahre reagiert: So wurde beispielsweise in Niederösterreich und der Steiermark für sogenannte HQ100-Bereiche (gemeint sind Hochwässer, die statistisch gesehen einmal in 100 Jahren vorkommen) ein Widmungsverbot für Bauland erlassen. Das gilt allerdings nur für neue Bauvorhaben. „Wir haben ein großes Problem mit den Baulandreserven“, sagt Kanonier. Denn über 20 Prozent des gewidmeten Baulands bleibe seit Jahrzehnten unbebaut. Das müsse man sich hinsichtlich Naturgefahren anschauen und gegebenenfalls rückwidmen. „Für die Grundbesitzer würde das einen enormen Wertverlust bedeuten. Deshalb ist der Druck auf die Politik groß, Schutzeinrichtungen zu realisieren. Aber alles kann man nicht schützen“, sagt Kanonier.

Wann Absiedlungen drohen

Was aber, wenn sich Bestandsgebäude aufgrund eines neu erstellten Gefahrenzonenplans plötzlich in einer roten Zone befinden? „In extremen Fällen werden Absiedlungen nötig sein. Das wird aktuell ganz offen diskutiert“, sagt Florian Rudolf-Miklau vom Landwirtschaftsministerium. Das erfordert freilich auch Entschädigungszahlungen – wie sie etwa beim verheerenden Felssturz in Steyr fällig wurden. Im Februar 2023 hatten Felsbrocken zwei Baggerfahrer unter sich begraben, die gerade mit der Sicherung des Hangs beschäftigt waren. Die beiden konnten nur noch tot geborgen werden. Zwei angrenzende Häuser wurden zudem unbewohnbar, die Stadt kaufte sie den Eigentümern um 623.500 Euro ab. Das Geld stammte zum großteils aus dem Katastrophenfonds.

Schutzmaßnahmen, Rückwidmungen, Absiedlungen: Wer soll das alles bezahlen? „Aktuell trägt die Allgemeinheit die Kosten. Das ist ungerecht“, sagt Klimaforscher Marc Olefs. Es werde Zeit, die Verursacher, sprich die starken Nutzer fossiler Energieträger, stärker in die Pflicht zu nehmen. „Wir brauchen eine temporäre CO2-Steuer, die ihren Namen auch verdient, um den Anreiz hin zu klima- und somit menschenfreundlichen Energieformen zu beschleunigen“, sagt Olefs.

Renaturierungsgesetz würde helfen – wenn es endlich kommt

Und ein weiteres politisches Megaprojekt würde den Kampf gegen die Fluten erleichtern: das von der EU geplante Renaturierungsgesetz. Es sieht unter anderem vor, 25.000 Flusskilometer zu renaturieren. Das gibt den Flüssen mehr Platz – das hilft nicht nur bei Fluten, sondern auch bei Dürren.

Eigentlich war alles schon in trockenen Tüchern. Nach mehr als zwei Jahren hatte man sich in Brüssel mühsam auf einen Kompromiss geeinigt. Mit weitreichenden Zugeständnissen an den Agrarsektor. In Österreich legten sich allerdings die Bundesländer quer; bis Wien vergangene Woche ausscherte. Die Landesregierung will dem Renaturierungsgesetz nun doch zustimmen.

Damit könnte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am 17. Juni unter Umständen zustimmen. Falls das Votum in Luxemburg tatsächlich stattfindet. Denn die EU-Wahl hat das Abstimmungsverhalten unabsehbar gemacht. Es kann gut sein, dass das Thema noch von der Tagesordnung genommen wird, sollte sich herausstellen, dass keine Mehrheit zustande kommt. Dann heißt es weiterhin: Bitte warten!

Christina Hiptmayr

war bis Oktober 2024 Wirtschaftsredakteurin und Moderatorin von "Vorsicht, heiß!", dem profil-Klimapodcast.

Franziska Dzugan

schreibt für das Wissenschaftsressort, ihre Schwerpunkte sind Klima, Medizin, Biodiversität, Bodenversiegelung und Crime.