Künstliche Intelligenz beim Arzt: Vor- und Nachteile

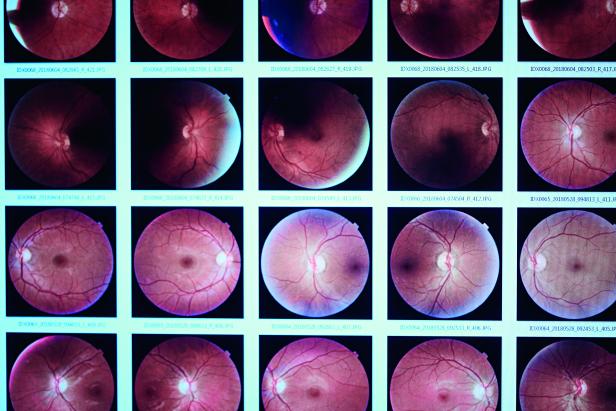

Es ist stockfinster im Untersuchungsraum des AKH Wien. Augen vors Okular, nicht blinzeln, ins Licht schauen, fertig. Mit 40.000 Scans in 1,2 Sekunden wirft das Gerät einen 3D-Blick direkt ins Gehirn einer Patientin. Gleich darauf macht sich der Computer über die 65 Millionen generierten Datenpunkte der Netzhaut her. Er vergleicht sie mit den Daten von Millionen anderer Patienten. Gibt es krankhaft erweiterte Blutgefäße, und wenn ja, wie weit weichen sie vom Durchschnitt ab? Lassen sich Zysten oder kleine Blutungen feststellen? In welchem Zustand ist der Sehnerv? Wenige Minuten später ist klar: Bei der Patientin gibt es erste Anzeichen für eine diabetische Retinopathie, eine Erkrankung der Netzhaut als Folge von Zuckerkrankheit. Sie ist in unseren Breiten die häufigste Ursache für Erblindungen bei Menschen zwischen 20 und 50 Jahren. Der Computer schlägt eine Therapie vor und kann sogar eine Prognose treffen: Hält sich die Patientin an die Medikation, stehen ihre Chancen gut, die Sehkraft in den nächsten Jahren zu erhalten. In drei Monaten soll sie zur Kontrolle wiederkommen, so die Empfehlung. Treffsicherheit des Computers: 95 Prozent. Ein erfahrener Augenarzt schafft 85 Prozent.

Möglich wurde diese präzise Diagnose durch künstliche Intelligenz. Seit vergangenem Februar ist der automatische Netzhautscanner in der Diabetesambulanz des Wiener AKH im Einsatz. Er ist einer von dreien seiner Art, die es derzeit weltweit in Kliniken gibt. "Vorerst läuft darauf ein Algorithmus, der auf Komplikationen durch Diabetes trainiert wurde", sagt Ursula Schmidt-Erfurth, die Leiterin der Uniklinik für Augenheilkunde und Optometrie der MedUni Wien. Sie ist die weltweit führende Expertin für künstliche Intelligenz in der medizinischen Diagnostik zur Erkennung und Behandlung von Netzhauterkrankungen. In ihrer Abteilung entstehen derzeit noch viel weitreichendere Algorithmen: Der nächste soll bereits Jahre vor Entstehung das Risiko einer Makuladegeneration errechnen. "Je früher ich als Arzt Bescheid weiß, desto besser kann ich gegensteuern", sagt der Internist Florian Kiefer, dessen Diabetespatienten das neue Gerät im AKH gerne annehmen. Manchen erspart es den jährlichen Weg zum Augenarzt, anderen bringt es sehr schnell die richtige Behandlung.

Augenscans im Supermarkt: Diese Vision wird in den nächsten drei bis fünf Jahren Realität, davon sind Experten überzeugt. Denn künstliche Intelligenz erkennt auch das Alter eines Menschen an der Beschaffenheit seiner Netzhaut, ebenso seine Rauchgewohnheiten, wie hoch sein Blutdruck ist und wie groß das Risiko, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden. Sogar die statistische Lebenserwartung könnte man sich - würde man das wollen - für 15 Euro aus dem Automaten ziehen.

"IT-Konzerne wollen unsere Netzuhaut-Daten"

Warum ist die Netzhaut ein direktes Fenster in unseren Körper? "Der Zustand der Gefäße bestimmt den gesamten Gesundheitszustand des Menschen", sagt Forscherin Schmidt-Erfurth. Die in den Scans ersichtlichen Netzhautschichten und der Sehnerv kommen direkt aus dem Gehirn, das so viele Datenpunkte liefert wie kein anderes menschliches Organ es sonst vermag. Das haben nun auch die großen Konzerne im Silicon Valley gewittert.

Google hat schon mehrmals bei Ursula Schmidt-Erfurth angeklopft. "Oberflächlich bieten uns die IT-Konzerne eine Kooperation an. In Wirklichkeit wollen sie unsere Netzhaut-Daten haben, um ihre eigene Software zu produzieren", sagt die Augenspezialistin , die vor einigen Jahren von Harvard nach Wien wechselte. Google hat bereits mehrere Millionen medizinischer Datensätze weltweit gekauft, unter anderem 2016 bei einem umstrittenen Deal mit Großbritanniens Gesundheitsbehörde NHS. Diese überließ dem Konzern Informationen von 1,6 Millionen Patienten zur Entwicklung einer App, die dazu dienen soll, Nierenleiden zu diagnostizieren. Scharf kritisiert wurde, dass die Patienten nicht über die Verwendung ihrer Daten informiert wurden.

Schmidt-Erfurth hat den Vertretern von big data hingegen mehrmals einen Korb gegeben. Sie will ihre anonymisierten Daten lieber gesichert auf den Uni-Servern wissen. "Uns Medizinern geht es um das Wohl der Patienten, nicht um Kunden", sagt die Forscherin. "Diagnose und Therapie gehören in die Hände von Ärzten."

Google, IBM, Amazon, Facebook, Apple: Die großen Tech-Konzerne im Silicon Valley tummeln sich längst auf dem Medizinmarkt. Viele Spitzenforscher wollen sich das nicht entgehen lassen. "Unsere Mission ist es, die Gesundheitsdaten der Welt nutzbar zu machen, damit wir gesünder leben können", sagt Jessica Mega. Sie ist eine der weltweit führenden Kardiologinnen und wechselte von der Harvard Medical School zu Verily: Googles Tochterunternehmen für Medizinforschung. Bei Verily arbeiten mehr als 1000 Biologen, Mediziner, Chemiker, Informatiker und Maschinenbauer an chirurgischen Robotern, neuen Medikamenten, Biosensoren und intelligenter Diagnosesoftware.

Große Ambitionen

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla Chan, eine Kinderärztin, wollen nicht weniger als "alle Krankheiten noch zu Lebzeiten unserer Kinder heilen, verhindern oder managen". Ihr Forschungszentrum Chan Zuckerberg Biohub soll alle Zellen des menschlichen Körpers vermessen und herausfinden, wie sie auf Wirkstoffe reagieren. Das Ziel: neue Medikamente zu entwickeln. Apple wiederum will aus seiner Apple Watch einen universellen Gesundheitssensor machen, der Herzanomalien entdeckt, kleinste Anzeichen von Demenz registriert und den Zuckerhaushalt von Diabetikern managt. Von der Luxusuhr zum Massenprodukt. "Gesundheit ist fast überall auf der Welt der größte oder zweitgrößte Sektor der Wirtschaft", sagte Apple-Chef Tim Cook in einem Interview.

Aber haben Apple und die anderen nur Gewinnmaximierung im Sinn? Das wäre zu einfach, schreibt Thomas Schulz in seinem Buch "Zukunftsmedizin". Der "Spiegel"-Korrespondent im Silicon Valley hat Googles Verily und viele andere Forschungszentren über Jahre beobachtet. "Die Digitalisierung der Medizin stellt ein potenzielles Milliardengeschäft dar, das ist klar. Aber die Silicon-Valley-Elite wurde schon immer vom Wunsch nach Weltveränderung getrieben. Und wie ließe sich das besser erreichen als mit einem verbesserten, technologisch optimierten Menschen, der nicht nur gesünder, sondern auch länger lebt?"

Eines scheint bereits fix: Wir werden durch diese Medizin-Revolution zum gläsernen Patienten, sagt Datenexperte Viktor Mayer-Schönberger vom Oxford Internet Institute der Universität Oxford. Je genauer die Medizin auf den Einzelnen zugeschnitten wird, desto mehr Informationen muss er preisgeben. Die Frage ist, was damit passiert. Werden die Gesundheitsdaten dazu verwendet, um Krankheiten zu bekämpfen? Oder dienen sie am Ende auch dazu, festzustellen, ob jemand ungesund lebt und deshalb mehr Versicherung zahlen muss? Um Letzteres zu verhindern, gilt es, Regeln zu schaffen. "Die neue Datenschutz-Grundverordnung der EU hat das leider nicht erreicht, im Gegenteil. Sie macht den kleinen europäischen Start-ups das Leben schwer und erleichtert das der großen Datenkraken", sagt Mayer-Schönberger. Der Grund: Forscher kommen nun schwerer an Daten, weil sie stets die Einwilligung des Betroffenen einholen müssen. Andererseits erleichtert die Verordnung die Wiederverwendung von Daten für andere Zwecke. Wenn also Amazon bereits Daten hat, weil man dort Kunde ist, kann sie der Konzern leichter zu medizinischen Zwecken verwenden.

ELGA-Debatte

Damit wurde das Monopol der Tech-Riesen weitgehend einzementiert. Immerhin ließ die EU-Verordnung einen Spielraum, den die österreichische Regierung bereits nutzte. Seit Mai 2018 dürfen Forschungseinrichtungen Registerdaten - also vom Staat gesammelte, persönliche Daten von Österreichern - ohne Genehmigung der Datenschutzbehörde verwenden. Drei Auflagen sollen Sicherheit geben - ob das funktioniert, wird allerdings erst die Praxis zeigen: Die Daten müssen geheim gehalten, Zugriffe darauf protokolliert werden, und das Wichtigste: Den Betroffenen dürfen keine Nachteile entstehen. Auch Daten aus der Gesundheitsakte ELGA können somit weitergegeben werden, was zu hitzigen Debatten und Hunderten Abmeldungen führte. "Sich von ELGA abzumelden ist, als würde man sich gesundbeten lassen, anstatt Penicillin zu schlucken", sagt Datenschutzexperte Mayer-Schönberger. Da in der Akte alles zusammenläuft, schützt sie den Einzelnen vor Doppelbehandlungen und gefährlichen Wechselwirkungen.

Vorbild beim Datenschutz ist Schweden: Seit Jahrzehnten führen Hausärzte dort sehr genau Buch über ihre Patienten. Nun werden ihre Aufzeichnungen digitalisiert und mit künstlicher Intelligenz ausgewertet. Die Schweden regeln den - sehr strengen - Datenschutz nicht über ein schwerfälliges Gesetz, sondern über Institutionen, die die Spielregeln permanent aktualisieren und den technischen Neuerungen anpassen.

Manchmal sind Spitzenforscher wie Josef Penninger auf die Tech-Riesen angewiesen. "Sie können Dinge, die wir nicht können", sagt Österreichs bekanntester Genetiker, der im Dezember vom Wiener Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) an das Life Sciences Institute in Vancouver wechselt. Er würde Google und Co. nicht abweisen, würden sie bei ihm auf der Matte stehen. Der Grund ist seine neueste Entdeckung: Der "Zuckerguss" in unseren Zellen. Wie Penninger herausfand, sind mehr als die Hälfte aller Proteine in unseren Zellen mit verschiedenen Zuckerarten "verziert". Die tödliche Biowaffe Rizin, selbst ein Protein, nutzt beispielsweise einen bestimmten Zucker in der Zellwand, um in die Zelle vorzudringen. Unterbricht man diese Verbindung, ist die Zelle immun gegen das Gift. Nun könnten Bakterien und Viren ähnliche Zuckerschleusen nutzen, deren Entdeckung schließlich zu neuen Therapien führen. "Durch diesen neuen Ansatz stehen wir derzeit vor einem Petabyte Daten. Wir brauchen Supercomputer und künstliche Intelligenz, um sie auswerten zu können", sagte Penninger vorvergangene Woche beim Health &Science Talk zum Thema "Visionen einer Medizin der Zukunft" in Wien.

Die Problematik um den Datenschutz ist Penninger bewusst, jedoch: "In vielen Teilen der Welt ist Datenschutz Nebensache. Am Ende müssen wir uns die Frage stellen: Lehnen wir möglicherweise lebensrettende Medizin ab, weil sie auf diesen Daten basiert?"