Auf Kuschelkurs: Berührungen gegen Schmerz und Stress

Von Franziska Dzugan

Schriftgröße

Kuschelexpertin Sora Lamowski schaut zufrieden in die Runde. 20 leicht zerzauste, tiefenentspannte Menschen blicken ihr entgegen. Sie haben sich unter ihrer Anleitung eineinhalb Stunden lang auf einer großen Liegefläche umarmt, gestreichelt, gekrault und massiert. Ruhige Musik hatte den Raum erfüllt, dazu ein leises Murmeln. Vor jeder Berührung wurde gefragt: „Darf ich dein linkes Bein streicheln? Darf ich mich an deinen Rücken schmiegen? Darf ich mich zwischen euch legen?“ Nur auf ein deutliches verbales Ja folgte Körperkontakt. Weitere Regeln: Ein Nein wird stets respektiert; die Kuschelparty ist eine sexfreie Veranstaltung; die Kleidung bleibt an.

Zu Beginn der Kuschelparty hatten sich alle Teilnehmenden nur mit dem Vornamen vorgestellt. „Beim Kuscheln sind alle gleich. Die Managerin, der Student, die Pensionistin“, sagt Sora Lamowski im profil-Gespräch. Der Abschlusskreis ist ihr Lieblingsmoment während der insgesamt dreistündigen Veranstaltung, die sie regelmäßig sonntags in der Wiener Künstlergasse abhält. „Alle sind gelöst, fühlen sich wohl und können entspannt in die neue Woche starten.“

Was Sora Lamowski regelmäßig in der Praxis erlebt, wird von der Wissenschaft zunehmend bestätigt. Demnach können regelmäßige Berührungen nicht nur das Wohlbefinden allgemein steigern, sondern ganz konkret vor Infektionen schützen, Krankheitssymptome und Schmerzen lindern. Wie genau müssen die Berührungen aussehen, um effektiv zu sein? Wie oft sollte man sich umarmen lassen und von wem? Und können auch soziale Roboter, Umarmungskissen und Gewichtsdecken helfen, wenn gerade kein Mensch verfügbar ist?

Streichel-Studien geben Antworten

Mit diesen Fragen hat sich Julian Packheiser vom Institut für Kognitive Neurowissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum intensiv beschäftigt. Mit seinem Team durchforstete er 137 internationale Studien mit insgesamt 12.966 Probandinnen und Probanden. Das wichtigste Ergebnis: Regelmäßige Berührungen helfen vor allem Schmerzen, Angst und Depressionen zu lindern, und zwar im Ausmaß von 20 bis 30 Prozent. Auch auf Blutdruck, Herzfrequenz, Schlafqualität und Stresslevel wirkten sich die Berührungen positiv aus, zeigten aber einen etwas geringeren Effekt. „Eines ist mir sehr wichtig zu sagen: Es geht hier immer um erwünschte Berührungen. Im Einzelfall, etwa bei traumatisierten Menschen, können sie eine negative Wirkung haben“, sagt Forscher Packheiser im profil-Gespräch.

„Der Hunger nach Berührung wird durch die Digitalisierung immer größer.“

Sora Lamowski veranstaltet Kuschelpartys in Wien

Kuscheln mit Fremden: Befremdlich?

Sora Lamowski achtet bei ihren Kuschelpartys immer auf Konsens. „Bei mir gibt es keinen Kuschelzwang.“ Die junge Deutsche kannte das Gruppenkuscheln aus Berlin, ließ sich dort zur Workshop-Leiterin ausbilden und brachte die Idee 2022 mit nach Wien (Termine unter bysora.org). Damit hat sie wohl einen Nerv getroffen: Die 20 Plätze sind stets ausgebucht, die Nachfrage ist groß. Die meisten Teilnehmenden kennen einander vorher nicht. Kostet es nicht viel Überwindung, Fremden so nahe zu sein? Lamowski erlebt häufig das Gegenteil. „Mit Unbekannten teilt man keine Vorgeschichte und keine Alltagssorgen. Auf der Kuschelparty konzentriert man sich einzig auf den Körperkontakt. Paare hingegen kuscheln oft nebenbei, etwa beim Fernsehen“, sagt die 29-Jährige. Die Teilnehmenden seien oft selbst überrascht über die intensive Erfahrung mit Fremden.

Auch Forscher Packheiser widmete sich der Frage, ob es einen Unterschied macht, von wem man gestreichelt oder umarmt wird. In den Studien, die er analysierte, wurde zwischen „bekannten Berührern“ wie Partnerin, Freunden oder Familienmitgliedern und „unbekannten Berührern“, meist Gesundheitspersonal, differenziert. Fazit: Erwachsene profitieren gleichermaßen von den Berührungen, egal wer sie ausgeführt hat.

Mit wem Babys kuscheln sollten

Bei Säuglingen fand Packheiser aber sehr wohl einen Unterschied. „Die Berührung der Eltern wirkt signifikant besser als die von Pflegepersonen“, sagt der Forscher. Die Studien mit Neugeborenen zeigten, wie essenziell der Körperkontakt ist: Babys, die von Anfang an auf die Brust gelegt, in den Armen gewiegt und herumgetragen werden, legen um 20 bis 30 Prozent mehr Gewicht zu als ihre Altersgenossinnen. Für manche Neugeborene und vor allem Frühchen können Berührungen den entscheidenden Unterschied machen zwischen Leben und Tod.

Woher aber kommt der Hunger des Menschen nach Körperkontakt? „Viele Spezies nutzen ihn, um sich gegenseitig Wärme zu spenden. Dieser einfache Überlebensinstinkt könnte auch beim Menschen der Ursprung gewesen sein, der schließlich zu sozialem Verhalten führte“, sagt Packheiser von der Ruhr-Uni Bochum. Berührungen tun nicht nur dem Individuum gut, sie fördern auch zwischenmenschliche Beziehungen und beeinflussen sogar Gruppen positiv. In Freundeskreisen, in denen man einander regelmäßig umarmt, herrscht weniger Aggression.

Wie Gruppenkuscheln im Sport zum Sieg führt

Sportlerinnen und Sportler umarmen sich besonders häufig und heftig – und das hat einen Grund, wie Michael W. Kraus und Cassy Huang von der University of California herausfanden. Sie beobachteten während der Saison 2008/09 alle 30 US-Teams der National Basketball Association (NBA) und ihre 294 Spieler. Kraus und Huang legten zwölf Kategorien fest, darunter High Five, Schulterklopfen, Fauststöße, Kopfstreicheln, Gruppenumarmung, volle und halbe Umarmungen. Die Hypothese der Forschenden: Jene Spieler und Teams, die sich vor Beginn der Saison häufiger berührten, würden am Ende besser abschneiden. Denn der regelmäßige Körperkontakt steigere die Kooperation zwischen den Spielern, das gegenseitige Vertrauen und damit die Leistung.

Es kam wie vorausgesagt: Jene Teams, die untereinander besonders viele Klapse und Umarmungen verteilten, beendeten die Saison mit signifikant besseren Ergebnissen. „Diese scheinbar kleinen Gesten sagen viel über die Zusammenarbeit in einem Team aus und darüber, ob dieses Team gewinnt oder verliert“, resümierten Michael W. Kraus und Cassy Huang.

Stressabbau durch Körperkontakt

Einen besonderen Stellenwert haben Berührungen beim Stressabbau, wie die Sportpsychologin Christiane Büttner von der Uni Basel kürzlich eindrücklich zeigte. Sie beobachtete 60 Spiele von Basketball-Frauenteams und konzentrierte sich auf doppelte Freiwürfe, die nach Fouls zugesprochen werden. Sie sind oft spielentscheidend und dementsprechend stressig für die jeweilige Spielerin.

Ergebnis: Hatten die Teamkolleginnen der Werferin vor dem zweiten Wurf auf die Schulter geklopft oder sie umarmt, traf diese mit höherer Wahrscheinlichkeit – allerdings nur, wenn sie beim ersten Versuch den Korb verfehlt hatte. „Die Unterstützung durch Teamkollegen ist also dann besonders hilfreich, wenn das Stressniveau bereits hoch ist, weil man den ersten der beiden Würfe verfehlt hat“, sagt Forscherin Büttner. Die physiologische Erklärung dafür ist folgende: Körperkontakt setzt das Hormon Oxytocin frei, das wiederum die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol hemmt.

Welche Steicheleinheiten am effektivsten sind

Wie lange aber sollte man einander umarmen, um einen positiven Effekt zu haben? In den Studien, die Julian Packheiser analysierte, dauerten die Berührungen im Schnitt 20 Minuten. Doch die Zeitspanne beeinflusste das Ergebnis nicht wesentlich. „Es gilt nicht: Je länger die Berührung, desto besser“, so Packheiser. Als günstiger erwiesen sich kürzere, aber häufigere Berührungen. „Es muss keine teure, lange Massage sein“, so der Forscher, „auch eine kurze Umarmung zeigt eine positive Wirkung.“

Und wo sind Berührungen am effektivsten? Die auch für Packheiser überraschende Antwort: Am Kopf. Warum gerade dort, ist nicht ganz klar. Der Kopf besitzt keine höhere Dichte an C-taktilen Nervenfasern, die auch überall sonst im menschlichen Körper unter der Haut sitzen und am intensivsten auf sanftes Streicheln reagieren. Packheiser kann also nur mutmaßen: „Vielleicht liegt es daran, dass wir an Händen und Armen häufiger berührt werden als am Kopf, der deshalb empfindlicher sein könnte.“

Das erlebt auch Kuschelexpertin Sora Lamowski. Berührungen am Kopf würden als sehr nah und intim wahrgenommen. Außerdem hätten sie häufig eine elterliche Komponente. „Vielleicht ist Kopfstreicheln deshalb so nährend“, vermutet Lamowski.

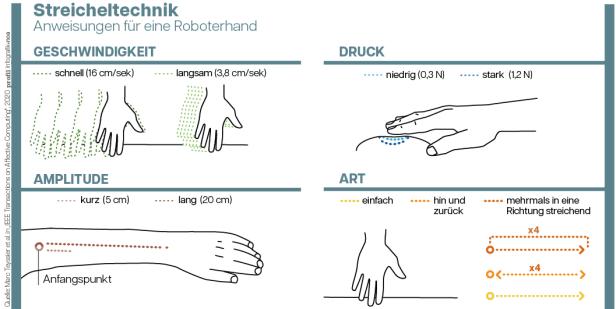

Streichelnde Roboterhände

Was aber, wenn gerade keine Kuschelparty ansteht und niemand da ist, der einem den Kopf kraulen könnte? Dann können auch Umarmungskissen, Gewichtsdecken und soziale Roboter helfen. Ein Beispiel ist die weiße Kuschelrobbe, die zwar nicht aktiv streichelt, aber auf die Berührung durch den Menschen reagiert. Aus Tests mit Demenzkranken weiß man schon länger um deren positive Wirkung. Auch streichelnde Roboterarme sind überraschend effektiv.

Insgesamt zeigte Packheisers Studie: Wenn es um die physische Gesundheit geht, also um Schmerzempfinden, Herzrate, das Stresshormon Cortisol oder den Blutdruck, sind künstliche Kuschler ebenso förderlich wie der Mensch. Bei psychischen Symptomen wie Angst oder Depressionen halfen die technischen Hilfsmittel zwar deutlich weniger, aber ihre Wirkung war immer noch messbar.

Hotel-Experiment: Schützt Umarmen vor Infektionen?

Diese Frage stellte sich ein US-Team aus Psychologen und Medizinerinnen der Carnegie Mellon University in Pittsburgh – und entwarf ein aufwendiges Experiment. Sie baten 404 gesunde Erwachsene zuerst zum Gesundheitscheck und dann über zwei Wochen hinweg zum abendlichen Telefoninterview. Die Fragen waren immer dieselben: „Wie oft wurden Sie heute umarmt? Haben Sie heute jemandes Hand gehalten? Hatten Sie heute einen zwischenmenschlichen Konflikt, wenn ja, in welchem Ausmaß?“ Und so weiter. Die Hälfte waren Frauen, ein Viertel aller Versuchspersonen war verheiratet.

Dann steckten Sheldon Cohen, Denise Janicki-Deverts und ihre Kolleginnen die Teilnehmenden für sechs Tage in einem Hotel in Quarantäne. Dort infizierten sie eine Hälfte mit einem Erkältungsvirus, die andere Hälfte mit einem zweiten Erkältungserreger. Wer würde sich während der Inkubationszeit tatsächlich infizieren, wer würde wie schwer erkranken? Die Forschenden überließen nichts dem Zufall: Neben täglichen Gesundheitschecks wogen sie die benutzten Taschentücher und zählten, wie oft die Probandinnen pro Stunde schnieften.

Berührungen als Zusatztherapie bei Depressionen, Ängsten, Schmerzen

78 Prozent der Teilnehmenden infizierten sich schließlich, 31 Prozent davon wurden richtig krank. Verschont blieben vor allem jene Menschen, die vorab von regelmäßigen Umarmungen und Streicheleinheiten berichtet hatten. „Diese sind besser vor Erregern geschützt als Menschen mit wenig sozialen Interaktionen“, schreiben Cohen und Janicki-Deverts in ihrer Studie. Noch ist nicht ganz geklärt, was dahintersteckt; eine größere Rolle dürfte aber wiederum das durch Berührung ausgelöste Hormon Oxytocin spielen, das die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol hemmt. Es verhindert damit einen erhöhten Cortisolspiegel, der das Immunsystem schwächt.

Körperwärme spenden: Dieser einfache Überlebensinstinkt könnte der Ursprung gewesen sein, der schließlich zu sozialem Verhalten führte.

Julian Packheiser, Ruhr-Universität Bochum

Forscher Julian Packheiser plädiert deshalb dafür, Massagen und Berührungstherapien als Zusatztherapie anzubieten; und zwar vor allem dort, wo sie am meisten helfen: bei Depressionen, Ängsten und Schmerzen. Und natürlich nur, wenn die Patientinnen und Patienten das auch wünschen.

Ob als Therapie oder fürs allgemeine Wohlbefinden: Je mehr Körperkontakt, desto besser, das findet auch Sora Lamowski. In Zeiten der Digitalisierung sitze man viel zu oft allein vor dem Bildschirm. „Dadurch wird der Hunger nach Berührung immer größer.“

Franziska Dzugan

schreibt für das Wissenschaftsressort, ihre Schwerpunkte sind Klima, Medizin, Biodiversität, Bodenversiegelung und Crime.