Medizin: Bedenklich viele Krebsdiagnosen dürften falsch sein

Über den Flur schallt ein Ruf: "Schnellschnitt!" Wie auf Kommando öffnen sich Türen, Mediziner eilen in den Diagnostikraum, Laboranten stürzen herbei und bringen eine frische Gewebeprobe. Alle wissen: In einem Nachbargebäude, der Neurochirurgie, hat ein Chirurg seine Operation kurzzeitig unterbrochen und ein winziges Stück Hirntumor eines Patienten durch die Druckluftröhre der Rohrpost zum Institut für Neuropathologie der Universitätsklinik Heidelberg gejagt.

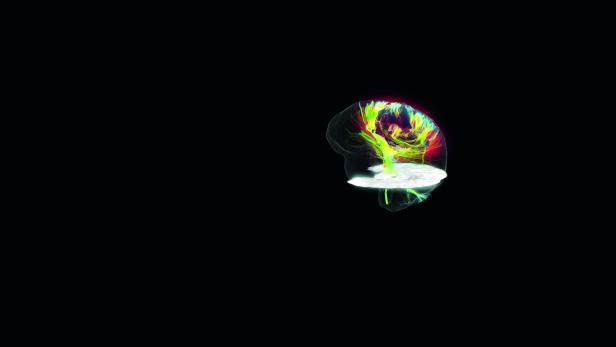

Unter dem Mikroskop liegen mehrere Glasplättchen mit winzigen präparierten Schnitten des Gewebes: tiefgefroren, hauchdünn geschnitten, angefärbt und mit unterschiedlichen Chemikalien markiert. An fünf Mikroskopplätzen, verbunden über optische Röhren, können alle Experten zugleich auf dasselbe Objekt schauen. Heftiges Gemurmel bricht aus, lateinische Fachbegriffe schwirren durch den Raum. Ein erster Eindruck wird verworfen, Alternativen werden diskutiert. Nach wenigen Minuten steht die Tumordiagnose fest. Anruf beim Neurochirurgen, der im OP-Saal auf die Diagnose wartet und jetzt weiß, wie er weiter operieren kann.

Da geht es mehrmals täglich um Leben oder Tod. Nicht nur das weitere Vorgehen des Chirurgen hängt von zuverlässiger Diagnostik ab. Je nach festgestellter Art und Schwere der Krebsform legt der Befund auch die anschließende Behandlung fest: Chemotherapie? Bestrahlung? Medikation? Nicht nur bei Erwachsenen, auch und vor allem bei Kindern sind das dramatische Entscheidungen über oft belastende Heilversuche.

Revolutionär neues Verfahren

Jetzt präsentiert ein internationales Team von mehr als 130 Fachleuten im Fachblatt "Nature" ein revolutionär neues Verfahren zur Diagnostik von Hirntumoren. Es basiert auf molekularen Eigenschaften der Tumore sowie einem automatisierten, selbstlernenden Verfahren. Es macht künftigen Patienten Hoffnung auf zielgenauere und fehlerärmere Behandlung. Das neue Verfahren bietet aber nicht nur die Chance, die Kunst der Diagnostik von Hirntumoren auf eine neue Qualitätsstufe zu heben. Es lässt sich offenbar auch auf eine Reihe weiterer Tumore des menschlichen Köpers übertragen. Für die Tumordiagnostik eröffnet das die Aussicht auf einen fundamentalen Paradigmenwechsel.

Der seit vielen Jahrzehnten gebräuchliche Standard der sogenannten Histologie hat zwar Stärken, aber auch erhebliche Schwächen. Der Blick durch das Mikroskop auf Gewebe verlangt vom Mediziner, selbst geringste Veränderungen in den Tumorzellen zu erkennen. Manche Tumoren sind außerdem ein Gemisch aus Zellen mit unterschiedlichen genetischen Veränderungen. Auch können einander Zellen unter dem Mikroskop täuschend ähnlich sehen, obwohl sie von verschiedenen Tumorentitäten stammen. Mit anderen Worten: Histologisch ähnliche Tumore müssen nicht unbedingt auch biologisch ähnlich sein. "Das führt manchmal dazu, dass verschiedene Neuropathologen den gleichen Fall unterschiedlich klassifizieren", sagt Andreas von Deimling, Direktor des Instituts für Neuropathologie und leitender Mitautor des Projekts. Nur automatisierte Verfahren auf Basis objektiver molekularer Daten würden erlauben, solche subjektiven Faktoren auszuschließen.

Computer in der Tumordiagnostik einzusetzen, wird zwar schon länger versucht, etwa mit automatischer Bilderkennung histologischer Schnitte. Doch diese Methode stößt auf ähnliche Probleme wie die Histologie selbst, wenn sich etwa verschiedene Tumoren unter dem Mikroskop nicht deutlich genug unterschieden.

Von Deimling und Kollegen setzen stattdessen auf molekulare Daten, die nicht allein über Bilder analysiert werden müssen. Ihre Tumorklassifikation nutzt vielmehr Veränderungen in der sogenannten Methylierung des Erbmoleküls DNA und vergleicht diese mit der klassischen Histologie der Pathologen. Methylierung ist ein trickreicher natürlicher Prozess: Jedes DNA-Molekül bindet Methylgruppen an sich - bestimmte chemische Verbindungen. Das verändert zwar die Abfolge der DNA-Grundbausteine nicht, reguliert und modifiziert aber die Aktivitäten der DNA. Deren Aktivität entscheidet darüber, ob bestimmte Gene ein-oder ausgeschaltet werden. Interessant für die Forscher ist die Summe aller Veränderungen mittels DNA-Methylierung, was sie als genomweites "Methylierungsprofil" bestimmen. Für die Tumordiagnostik bedeutsam ist der Umstand, dass jedes dieser Profile ganz bestimmten Krebsformen zugeordnet werden kann. So demonstrierte im Vorjahr der Neuropathologe Felix Sahm vom Institut für Neuropathologie in Heidelberg mit Kollegen, dass sich diese Methode bei den häufigsten aller Hirntumoren, den Meningeomen, vorzüglich zur Diagnose eignet. Bei dieser Analyse entdeckten die Forscher dank des neuen Verfahrens sogar einige Untergruppen der Meningeome, die vorher völlig unbekannt waren.

WHO-Handbuch zur Diagnostik von Hirntumoren

David Capper von der Berliner Charité und Kollegen ermittelten jetzt aber die Methylierungsprofile sämtlicher bekannter Hirntumorarten, wie sie auch von der Weltgesundheitsorganisation WHO in der letzten Aktualisierung von 2016 offiziell geführt werden. Für klinisch arbeitende Neuropathologen liefert dieses WHO-Handbuch ("WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System") die entscheidende Anleitung für ihre Diagnostik von Hirntumoren. Mit raffinierten statistischen Verfahren trainierten die Forscher den Computer nun an einer Referenzkohorte von knapp 3000 ausgetesteten Proben, diese WHO-Hirntumore wiederzuerkennen.

Noch spannender aber war, dass sie den Computer die Datenmengen selbst nach Mustern durchsuchen ließen, um eine eigene, allein maschinengenerierte Klassifizierung aufzustellen. Das Resultat: Der Computer beziehungsweise der "Classifier", wie die Forscher ihre Diagnostiksoftware nennen, unterteilte die Hirntumore mithilfe der Methylierungsprofile in 82 Klassen. Darunter entsprachen lediglich 29 den bekannten WHO-Tumorarten, weitere 29 Klassen bildeten spezielle Untergruppen in der WHO-Liste.

Was aber war mit den übrigen 24 Klassen, die der Computer-Classifier ausgemacht hatte? Wie die Forscher in "Nature" berichten, sammelte die Software in diesen neuen Schubladen zum einen histologisch ähnliche Hirntumore, die sich jedoch aus verschiedenen WHO-Tumortypen zusammensetzten, zum anderen allerdings auch andere Fälle, die überhaupt nicht zum bisherigen WHO-Schema passten. Das Programm eröffnete damit gleichsam neue Kapitel der Tumoreinteilung.

Kein Wunder, dass die Neuropathologen ihre Classifier einem Realitätscheck unterziehen wollten - und erhoben, wie es um die Alltagstauglichkeit der Methode für den Klinikgebrauch bestellt ist. Dafür testeten sie ihre Software an mehr als 1000 Hirntumorproben, die sie von verschiedenen Kliniken eingeholt hatten. Alle diese Testfälle waren bereits vorher von Neuropathologen mit klassischer Histologie oder Molekulargenetik beurteilt und klassifiziert worden.

Mensch gegen Maschine

Zunächst bestätigte die Maschine mehrheitlich, nämlich zu gut 60 Prozent, die vorherige Diagnose der Pathologen. Bei weiteren 15,5 Prozent identifizierte sie nicht nur den vom Pathologen bestimmten Typ, sondern auch die spezielle Untergruppe des Geschwürs. Spannend wurde es bei den beinahe 13 Prozent der Fälle, in denen der Classifier offenbar anderer Meinung war als die humanen Neuropathologen. Wer irrte hier: Mensch oder Maschine?

Da letztlich nur einer recht behalten konnte, wurden diese Fälle einer sogenannten Tiefenbehandlung unterzogen, etwa durch Totalsequenzierung der Tumorgene. Resultat: Von dieser Abweichlergruppe ließen sich praktisch alle Fälle aufklären (fast 93 Prozent) - und zwar zugunsten des Computerurteils und entgegen der klinischen Menschendiagnose. Beim verbliebenen Rest verweigerte die Software eine Diagnose, vermutlich, weil bei diesen sehr seltenen Varianten einfach zu wenige Vergleichsfälle in der Datenbank vorlagen. "Diese Rekategorisierung könnte Auswirkungen auf die Prognose der Patienten und ihre Behandlung haben", kommentieren die Pathologen Derek Wong und Stephen Yip von der University of British Columbia in Vancouver in "Nature" in typischer wissenschaftlicher Zurückhaltung.

Prägnanter ausgedrückt: Die klassische Histologie produziert offenbar in rund 13 Prozent aller Diagnosen ein Fehlurteil. Damit enthüllt die präzise Computermethode das genaue Ausmaß des subjektiven Faktors in dem auf der ganzen Welt üblichen Standardverfahren - und stellt die bisher gebräuchliche Praxis der Krebsdiagnostik infrage. Wie werden sich die neuen Erkenntnisse auf die künftige Untersuchung von Hirntumoren auswirken? Noch ist in den allermeisten Kliniken die Histologie der Goldstandard. Die neue Molekulardiagnose per Methylisierungsprofil erfordert ein Umdenken, das erst noch in den Klinikalltag Einzug halten muss. Nicht zuletzt mangelt es an Biomathematikern, die solche Analysen überhaupt erstellen können. "Nach unserer Erfahrung ist die Übernahme dieser Technik ziemlich einfach", urteilen die Autoren in "Nature", die allen Interessierten die kostenfreie und leicht zu bedienende Website des Classifiers empfehlen.

Sie erwarten überdies, dass vor allem die Kombination aus Histologie und molekularen Methoden die Zuverlässigkeit steigern werde - und zwar nicht nur in der Neuropathologie: "Unser Verfahren eignet sich als Blaupause für andere Gebiete der Tumorpathologie", meint Andreas von Deimling. Bereits in wenigen Jahren würden Pathologen mit ganz anderen Methoden arbeiten als noch heute. "Das WHO-Handbuch von 2016 muss jedenfalls schon jetzt wieder umgeschrieben werden."