Mut in der Forschung: Die tollkühnen Selbstversuche der Wissenschaft

Wan Hu wollte hoch hinaus. Der Chinese war der Legende nach der erste Raumfahrtpionier. Ende des 15. Jahrhunderts wollte er sich selbst zu den Sternen schießen. Zu diesem Zweck schnallte er sich auf einem Sessel aus Bambus fest, an dem er 47 Feuerwerkskörper sowie einen Fallschirm montiert hatte. Assistenten zündeten die Sprengsätze, worauf sich ein gewaltiger Knall ereignete. Als sich der Rauch legte, konnte man sehen, dass sich Wan Hu tatsächlich in den Himmel befördert hatte, allerdings ohne die Erde zu verlassen. Anderen Versionen zufolge hob der Feuerstuhl tatsächlich ein Stück ab, bevor er detonierte.

Was sich damals genau zugetragen hat, lässt sich heute nicht mehr überprüfen, doch immerhin ist der Mondkrater Wan-Hoo nach dem tollkühnen Mann benannt. Spätere Selbstversuche der Wissenschaftsgeschichte sind besser belegt. Sie zeigen, wie oft Forschende Leib, Leben und die Reputation riskierten, um ihre Ideen oder Erfindungen unter Beweis zu stellen. Und sie waren in den vergangenen Jahrhunderten die eindrücklichsten Beispiele für Mut in der Wissenschaft, genährt von Neugier, Entdeckergeist und oft auch von Starrköpfigkeit, wenn Menschen – fast immer Männer – auf ihren Thesen beharrten und triumphal vorführen wollten, dass sie recht hatten. Die Hoffnung auf ewigen Forscherruhm trug gewiss auch dazu bei, den eigenen Körper mit potenziell lebensgefährlichen Tests zu traktieren.

Manche von ihnen lagen richtig und erwiesen der Menschheit einen großen Dienst. Andere endeten als tragische Gestalten, die sich sinnlos in Gefahr begaben – und mitunter darin umkamen.

Chirurgie am eigenen Leib

In die erste Kategorie fällt Werner Forßmann. Der deutsche Arzt stach sich im Frühjahr 1929 in den linken Oberarm und führte einen dünnen, angeblich mit Olivenöl eingefetteten Gummischlauch in seine Vene. Er schob ihn immer weiter, 65 Zentimeter weit bis in die rechte Herzkammer. Dann ging Forßmann samt Schlauch in eine andere Etage des Krankenhauses und fertigte ein Röntgenbild an. Der zu diesem Zeitpunkt 25-Jährige hatte damit den ersten Herzkatheter gelegt, was Fachleute bis dahin für undurchführbar gehalten hatten. Von Kollegen für diese „Zirkusnummer“ geächtet, erhielt Forßmann 1956 den Nobelpreis für seine Pioniertat.

Werner Forssmann

Der deutsche Arzt öffnete eine Vene in seinem Arm, schob einen Gummischlauch hinein und führte ihn bis zu seinem Herzen. Er demonstrierte damit an sich selbst, wie man einen Herzkatheter legt.

Nicht minder nervenstark war Forßmanns amerikanischer Kollege Evan O’Neill Kane. Er ging als erster Arzt in die Geschichte ein, der sich selbst am Blinddarm operierte. Am 15. Februar 1921 öffnete er unter Beisein von Ärzten und Krankenschwestern seinen Bauchraum, hantierte mit dem Skalpell und allerlei Klemmen und legte schließlich den Appendix in eine Schale. O’Neill Kane bewies mit dem Selbstversuch, dass man solch eine Operation unter lokaler Narkose durchführen konnte – eine wichtige Erkenntnis, weil bei manchen Patienten eine Vollnarkose aus medizinischen Gründen riskant oder unmöglich ist.

Der Vorsatz, Patienten Schmerzen zu ersparen, trieb manch einen Medizinpionier zu wagemutigen Taten. Im Jahr 1844 inhalierte der Zahnarzt Horace Wells eine satte Dosis Lachgas und ließ sich einen Weisheitszahn ziehen. Anschließend setzte er Lachgas in seiner Praxis ein, sehr zur Freude seiner Klienten. Als Begründer der modernen Anästhesie gilt aber Wells’ Schüler William T. G. Morton, der mit Schwefeläther experimentierte. Morton hielt sich ein damit getränktes Tuch so lange vor Mund und Nase, bis er bewusstlos wurde. Um sicherzugehen, wiederholte er den Versuch – an sich selbst, seinem Hund, seiner Frau und zwei Assistenten. Bei einer Demonstration an der Harvard University wurde das neue Verfahren mit Erfolg an einem Tumorpatienten erprobt.

Gifte, Gelsen, Seifenlauge

Es ist kein Zufall, dass sich vor allem Ärzte Selbstversuchen unterzogen. Die längste Zeit war die Medizin mehr von Aberglauben und Kurpfuscherei geprägt als von solidem Wissen. Neue Erkenntnisse gewannen nicht zuletzt jene, die an sich selbst prüften, wie der Körper auf eine Behandlung oder ein Präparat reagiert. So schluckten diese Abenteurer der Heilkunde Seifenlauge, ließen sich von Malariamücken, Tsetsefliegen und Hakenwürmern peinigen, schnupften Kokain und verspeisten Knollenblätterpilze. Als Albert Hofmann Ende der 1930er-Jahre in Basel an Mitteln zur Kreislaufstimulierung tüftelte, probierte er selbst davon – und erlebte derart heftige Halluzinationen, dass er kaum nach Hause fand. Hofmann hatte LSD hergestellt.

Einen der berühmtesten Selbstversuche unternahm der rumänische Forensiker Nicolae Minovici (er ist in der Bildmitte am Foto zu Beginn dieses Artikels zu sehen). Er probierte aus, wie es sich anfühlt, erhängt zu werden. Minovici führte eine ganze Testreihe durch, wobei er sich zuletzt mit einer Schlinge um den Hals emporziehen ließ, bis seine Füße den Bodenkontakt verloren. Das makabre Experiment, dessen Resultate 1904 veröffentlicht wurden, war wissenschaftlich durchaus wertvoll: Zum einen dokumentierte Minovici penibel, welche Effekte auf den Körper auftraten. So wies er nach, dass die Unterbrechung der Blutzufuhr ins Gehirn häufigste Todesursache ist, nicht das Ersticken. Zum anderen trat Minovici, der sich oft humanitär engagierte, der gängigen Vorstellung entgegen, dass der Tod am Galgen schmerzfrei sei. Die Schmerzen waren fast unerträglich, wie er berichtete.

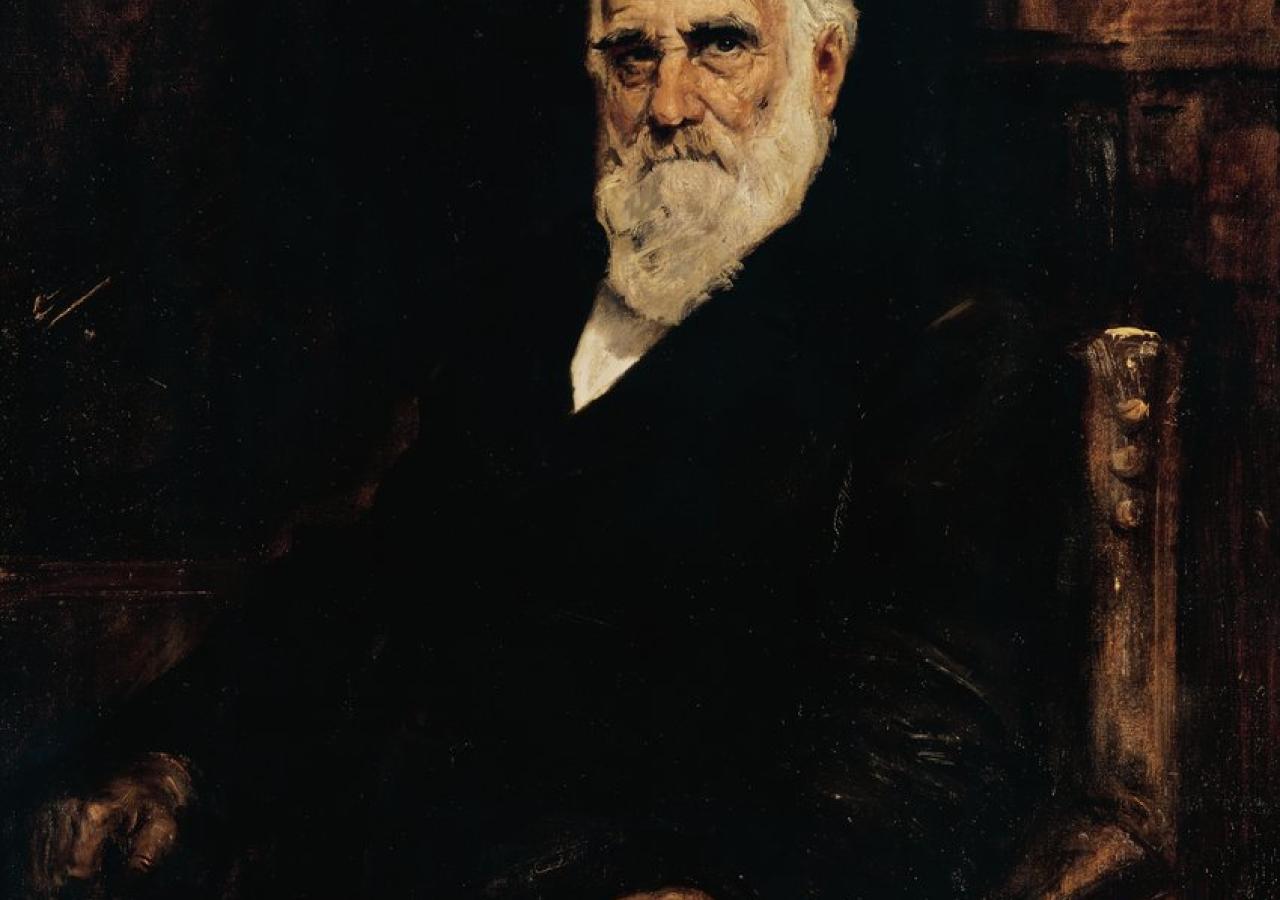

John Hunter

Der Medizinpionier spritzte sich Sekret eines Tripper-Patienten, weil er dachte, dass es sich bei Tripper und Syphilis um dieselbe Erkrankung handelt. Hunter starb sechs Monate nach seinem riskanten Selbstversuch.

Viele verwegene Experimente zielten auf das Verständnis von Infektionskrankheiten ab – über Jahrtausende die größten Plagen der Menschheit mit Hunderten Millionen Todesopfern. Die tapfere Erforschung der Seuchen galt vielen daher als idealer Weg, sich einen Fixplatz in den Annalen der Wissenschaft zu sichern.

John Hunter injizierte sich im 18. Jahrhundert das Sekret eines Tripper-Patienten in den Penis. Er wollte beweisen, dass es sich bei Tripper und Syphilis um dieselbe Erkrankung handelte – und hatte doppelt Pech: weil der Patient offenbar an Tripper und Syphilis zugleich erkrankt war; und weil er sechs Jahre später an den Folgen seines Selbstversuchs starb. Ein weiterer Draufgänger war Stubbins Ffirth, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts wirkte. Um seine These zu untermauern, dass Gelbfieber nicht infektiös sei, injizierte er sich Blut, Urin, Speichel und Erbrochenes von Gelbfieber-Patienten. Was Ffirth nicht wissen konnte: Es handelt sich sehr wohl um eine Infektion, jedoch wird Gelbfieber nicht von Mensch zu Mensch, sondern durch Mücken übertragen.

Der Colera-Cocktail

Legendär wurde die Kontroverse zwischen Robert Koch und seinem Münchner Kollegen Max von Pettenkofer. Letzterer bezweifelte Kochs These, dass Cholera allein durch Bakterien ausgelöst werde und forderte Koch auf, ihm ein Glas mit Cholera-Bakterien zu schicken. Am 7. Oktober 1892 stürzte Pettenkofer das Gebräu mit Todesverachtung in einem Zug hinunter. Er trug nur eine Darmverstimmung davon – vielleicht, weil er aufgrund einer früheren Infektion immun war, oder aber, weil Koch Mitleid hatte und ihm ein stark verdünntes Präparat geschickt hatte. Denn Pettenkofer lag falsch, Koch hatte recht.

Max von Pettenkofer

Der berühmte Medizinprofessor glaubte nicht an die Theorie, dass Bakterien alleine Cholera auslösen. Daher schluckte er ein Glas mit Cholera-Erregern, das ihm Robert Koch geschickt hatte. Pettenkofer bekam nur eine Darmverstimmung, trotzdem lag er falsch.

Im 20. Jahrhundert endete allmählich die Ära der Selbstversuche. 1953 spritze sich Jonas Salk, Entwickler der Impfung gegen Kinderlähmung, noch seinen Polio-Impfstoff, um dessen Sicherheit zu demonstrieren. Zu den letzten Selbsttests zählte 1984 jener des Australiers Barry Marshall. Er schluckte eine Kultur mit Helicobacter-pylori-Bakterien, um zu zeigen, dass sie Magengeschwüre auslösen. Dem armen Mann ging es tatsächlich elend. Er erlitt eine Magenentzündung, die er mit Antibiotika kurierte. Zum Trost erhielt er einen Nobelpreis.

Heute wären solche Selbstversuche aus ethischen Gründen untersagt. Wie aber äußert sich Mut von Forschenden in der Gegenwart? Wie viel Courage brauchte etwa eine Virologin oder ein Epidemiologe, um in den Jahren der Pandemie der Öffentlichkeit auch dann geduldig Daten und medizinische Evidenz zu erklären, wenn es Hassbotschaften von sogenannten Impfskeptikern und Zeitgenossen hagelte, die auf Facebook Virologie studiert hatten? Von „drei Jahren mit anonymen letztklassigen Beschimpfungen und gelegentlichen Drohungen“ berichtet etwa der Wiener Virologe Norbert Nowotny.

Zweifellos mutig ist es, ein Regime zu kritisieren, das seine Gegner wegsperrt oder ums Eck bringt, und den Wert freier Wissenschaft trotz erwartbarer Repressalien zu verteidigen. Gleich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine führte profil ein Gespräch mit dem Moskauer Astrophysiker Yuri Kovalev, der einen offenen Brief gegen den Krieg unterzeichnet hatte. Noch am selben Tag, erzählte Kovalev, sei die Polizei bei ihm zu Hause aufgetaucht und habe signalisiert, er solle sich besser vorsehen.

Widerstände und Anfeindungen

Generell manifestiert sich Mut aber heute vermutlich selten in einzelnen dramatischen Momenten. Worin aber dann? Vielleicht ließe sich ein unerschrockenes, andauerndes Bemühen, eine Idee gegen Ignoranz, Widerstände und Anfeindungen zu verteidigen, als mutig bezeichnen. Zu nennen wäre in dem Zusammenhang Katalin Karikó, jene ungarische Biochemikerin, die wichtige Grundlagen der mRNA-Technologie entwickelte, auf der die Covid-Impfstoffe beruhen – und die für viele schwere Krankheiten wie Krebs und Multiple Sklerose von enormer Bedeutung sein wird.

Als 30-Jährige verließ Karikó Ungarn, weil ihr Job gestrichen wurde. Nahzu mittellos emigrierte sie in die USA, 1000 Dollar schmuggelte sie im Teddybären ihrer Tochter ein. In Philadelphia konzentrierte sie sich auf die Erforschung von mRNA-Anwendungen, die den Körper mithilfe eines Protein-Codes anleiten, bestimmte Substanzen selbst herzustellen – zum Beispiel zum Zweck der Immunisierung gegen ein Virus. Niemand glaubte an Karikós Idee. Die Vorgesetzten hielten sie für nutzlos, strichen ihr Projekte, Personal und Fördermittel. Karikó gab nicht auf, arbeitete mit noch mehr Elan, schlief im Labor, hielt Jahrzehnte durch. Heute gilt sie als Tipp für den Nobelpreis.

Katalin Kariko

Die ungarische Biochemikerin forschte trotz interner Wiederstände unbeirrbar an der mRNA-Technologie, heute Grundlage unter anderem der Covid-Impfstoffe. Mittlerweile gilt Kariko als Nobelpreiskandidatin.

Auf ein ähnliches Beispiel, wenn auch ohne Happy End, verweist die Wiener Pflanzengenetikerin Ortrun Mittelsten-Scheid: Sie hält Ingo Potrykus für einen mutigen Mann und „eine Lichtgestalt der Wissenschaft“. Der deutsche Pflanzenbiologe ist einer der Erfinder des Golden Rice: einer Reissorte, die mit Vorstufen von Vitamin A angereichert ist. Die Idee zu Beginn der 1990er-Jahre war, den Reis Ländern zur Verfügung zu stellen, deren Bevölkerung unter schwerer Mangelernährung leidet. Das „Time Magazine“ nannte Potrykus einen Mann, der Millionen Menschenleben retten könnte.

Allerdings: Der Golden Rice basiert auf grüner Gentechnik, die Anreicherung gelang, indem fremde Gene in die Reispflanze übertragen wurden. Die Folge war ein Aufschrei globaler NGOs, begleitet von Kampagnen gegen Gentechnik und den Golden Rice. Potrykus ließ nicht locker, löste nicht nur wissenschaftliche, sondern auch patentrechtliche Fragen, um die Design-Pflanze kosten- und patentfrei verfügbar zu machen. Der öffentliche Widerstand, getragen auch von verbreiteten Gentechnik-Ängsten, ebbte jedoch bis heute nicht ab.

Man muss die Daten und gute Evidenz auf seiner Seite haben, sonst handelt es sich nicht um Mut, sondern um Dummheit.

Nicht jeder, der eine originelle Idee hat oder eine These vertritt, die dem Mainstream widerspricht, ist freilich gleich ein Held der Wissenschaft. „Es kann sicher mutig sein, eine Meinung zu vertreten, die eine gängige Lehrmeinung umstoßen kann oder als unangenehm oder unerwünscht empfunden wird“, sagt der Wiener Geologe Christian Köberl. „Allerdings muss man die Daten und gute Evidenz auf seiner Seite haben, sonst handelt es sich nicht um Mut, sondern um Dummheit.“

Beherztheit braucht auch Köberl für manche Forschungen: Mehrfach organisierte er wochenlange Bohrprojekte in Meteoritenkratern, für die unter Extrembedingungen tonnenschweres Equipment durch afrikanische Länder oder sibirische Eiswüsten geschleppt werden musste. Auch der Astronom Gernot Grömer ist die Koordination kräfteraubender Experimente gewöhnt, etwa in Wüsten, wo sich Forschende in Raumanzüge zwängen und Expeditionen zum Mars trainieren. Anders als früher, als wackere Entdecker neue Ideen im Alleingang an sich selbst testeten, sei heute stets ein ganzer Tross an Leuten beteiligt. „Man baut eine Gruppe von Spezialisten über Jahre auf“, sagt Grömer. „Für deren Karrieren und Lebenswelten ist man mitverantwortlich, akademisch und wirtschaftlich.“ Da gelte es auch, ausreichend Schneid aufzubringen, um große Projekte anzustoßen, ohne jedoch zu viel Risiko einzugehen.

Mut zur Fehlerkultur

Bei Mut in der Forschung könnte man weiters an Menschen denken, die heute übliche Spielregeln des Publizierens brechen – indem sie etwa berichten, dass ein Experiment fehlgeschlagen ist oder sich eine These als falsch erwiesen hat. Das ist extrem selten, weil Gift für die Karriere: In der Fachwelt herrscht ein Wettrennen um eine möglichst große Zahl an Veröffentlichungen, wobei gilt: Je spektakulärer die Resultate, desto höher die Chance auf breite Wahrnehmung, was wiederum das Sprungbrett für das nächste Forschungsprojekt ist. Tatsächlich jedoch gehen viele Studien schief und verschwinden dann lautlos in den Schubladen. Wer aber das Rückgrat besitzt, einzuräumen, nichts Bedeutsames herausgefunden zu haben, trägt erstens dazu bei, die mühselige Forschungsrealität abzubilden, und hilft zweitens der Kollegenschaft, die dann zumindest weiß, womit sie sich nicht mehr befassen muss.

Noch einen Tick mutiger ist es, Fehler zuzugeben. Als Super-GAU gilt es, wenn ein Fachjournal zu einer „Retraction“ gezwungen ist – dazu, einen Artikel zurückzuziehen. Nichts scheuen die Journale mehr als diese Peinlichkeit, und viele sträuben sich selbst dann noch jahrelang dagegen, wenn Fehler evident sind. Kürzlich setzte Russell Taichman, Dekan einer Universität in Alabama, einen ungewöhnlichen Schritt: In fast 20 Jahre alten Publikationen, die er gemeinsam mit einem Assistenten verfasst hatte, fielen Ungereimtheiten bei Daten und Abbildungen auf. Taichman zog die Arbeiten zurück, obwohl die Zeitschrift eine Retraction ablehnte.

Taichman tat gegen die Empfehlung des Journals etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte: Er brachte den Mumm auf, Verantwortung für einen Irrtum zu übernehmen.