OPs im Mutterleib: Der ungeborene Patient

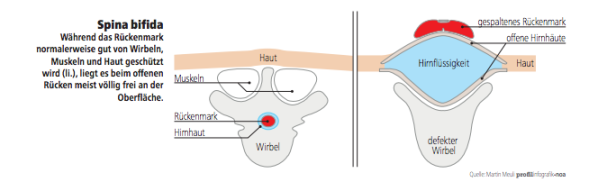

Dieser Oktobertag 2012 hätte das Potenzial gehabt, ein besonders schöner im Leben von Anna und Markus Obernberger* zu werden. Die beiden hatten gerade ein Bettchen für ihr ungeborenes Baby ausgesucht. Beim Organscreening in einem Tiroler Bezirkskrankenhaus wollten sie nun erfahren, ob bald ein Mädchen oder ein Bub darin schlafen würde. Doch dann kreiste die Gynäkologin mit dem Ultraschallgerät wieder und wieder um den Kopf ihres Kindes, und die Eltern merkten: Da stimmt etwas nicht. Die Schädelform sei ungewöhnlich, sagte die Ärztin, sie könne das Kleinhirn nicht erkennen. Sie schickte die Obernbergers nach Innsbruck. Dort wurden sie bereits an der Tür erwartet und direkt in einen Untersuchungsraum gelotst. Immer mehr Ärzte versammelten sich um das Bett von Anna Obernberger. "Ich ließ es über mich ergehen, als wäre ich taub.“ Nach einer Stunde stand die Diagnose fest: Der Bub hat eine Spina bifida, einen offenen Rücken. An einer Stelle im Bereich der Lendenwirbel ihres Babys klaffte ein Loch. Das Rückenmark lag frei. Weder Muskeln noch Haut schützten das sehr empfindliche Gewebe.

Eines von 1000 bis 2000 Babys im deutschsprachigen Raum bekommt diese Diagnose. Bis vor Kurzem hieß das: Lähmungen, operationsbedürftiger Wasserkopf, lebenslange Inkontinenz. Chirurgen konnten die Öffnung im Rücken erst nach der Geburt verschließen - und da war es bereits zu spät. Das toxisch wirkende Fruchtwasser und die Reibung im Mutterleib hatten dann bereits irreversible Schäden hinterlassen.

Eine Abtreibung wäre aufgrund der drohenden Behinderungen auch jetzt noch erlaubt, teilten die Ärzte Anna Obernberger mit. Sie befand sich bereits am Anfang des sechsten Monats: "Das kam uns nicht richtig vor“, sagt sie. Der Primar bot eine Alternative an: Er hatte gute Kontakte nach Zürich und riet ihr zu einer völlig neuen Methode, nach der Spina-bifida-Kinder dort vorgeburtlich operiert werden.

Eine revolutionäre Idee

Dem Schweizer Kinderchirurgen Martin Meuli und seiner Frau, der Mikrochirurgin Claudia Meuli, ist es zu verdanken, dass Babys mit offenem Rücken heute deutlich bessere Chancen auf ein Leben ohne Rollstuhl haben. Sie hatten Anfang der 1990er-Jahre eine revolutionäre Idee: Warum nicht das Kind bereits als Ungeborenes operieren, noch im Leib der Schwangeren? Vielleicht könnte man so die schlimmsten Schäden des Rückenmarks verhindern. Die Meulis forschten damals am Fetal Treatment Center der University of California in San Francisco und begannen, mit Schafföten zu experimentieren. Es funktionierte tatsächlich. Jene Lämmer, deren zuvor geöffneter Rücken durch eine zweite OP noch vor der Geburt wieder verschlossen wurde, hatten im Gegensatz zu den anderen keine Lähmungserscheinungen. 1997 wurde in Philadelphia das erste Kind intrauterin - im Mutterleib - an der Wirbelsäule operiert, und zwar mit großem Erfolg: Es konnte nach der Geburt seine Beine bewegen.

In den USA lief von 2003 bis 2010 eine Studie mit 200 Frauen. Ausgewählt nach dem Zufallsprinzip, sollte die Hälfte der Kinder vor der Geburt operiert werden, die andere Hälfte danach. Es dauerte nicht lange, bis die Studie abgebrochen wurde: Die fötal operierten Kinder zeigten so gute Resultate, dass es unverantwortlich gewesen wäre, die anderen erst nach der Schwangerschaft zu behandeln. So brauchten nur 40 Prozent der pränatal operierten Babys eine Behandlung gegen die Bildung eines Wasserkopfs, jedoch 80 Prozent der später operierten Kinder. Von Ersteren konnten 42 Prozent selbstständig gehen, bei den nachgeburtlich operierten Babys nur 21 Prozent.

Das Ehepaar Meuli ist inzwischen in die Schweiz zurückgekehrt, um dort ein europäisches Zentrum für Fötalchirurgie aufzubauen. Seit 2010 hat Martin Meuli im Kinderspital Zürich 60 Frauen aus Europa, Russland und dem arabischen Raum behandelt. Die pränatale OP ist keine vollständige Heilung, das erklärt der Chirurg all seinen Patientinnen: "Aber sie bietet fast immer deutliche Verbesserungen für das Kind.“ Der schwere Eingriff ist nicht ohne Risiken. Die Hälfte der Frauen erleidet einen vorzeitigen Blasensprung, gut 60 Prozent haben eine Frühgeburt. Eine normale Geburt ist nach der OP nicht möglich, ein Kaiserschnitt zwingend.

Anna Obernberger war Meulis fünfte Patientin. Eine Woche nach der Diagnose kam sie zur Voruntersuchung nach Zürich. Die Zeit drängte. Zwei weitere Schwangere warteten auf die OP, für die auch ein erfahrener Chirurg aus den USA als Assistent anreiste. Sie könnten, erklärte man, auch Obernberger behandeln. Von den Patientinnen, die Meuli untersucht, wird nur jede vierte operiert. Manche Frauen entscheiden sich letztlich doch für eine Abtreibung, andere kommen nicht infrage, weil ihr Kind zusätzlich eine weitere Behinderung hat. Auch Zwillinge werden ausgeschlossen, weil das Risiko für den gesunden Fötus zu groß wäre.

Maßarbeit im Mutterleib

Zusammen mit dem Kollegen aus den USA operierte Meuli Anna Obernberger am 5. November 2012 in der 23. Schwangerschaftswoche. Die OP verlief ohne Komplikationen: Obernberger wurde stark narkotisiert, um ihre Gebärmutter schlaff zu halten und auch den Fötus zu betäuben. Dann setzte der Chirurg einen 30 Zentimeter langen Schnitt quer über ihren Unterbauch, bis das gelbe Fettgewebe die Sicht auf die pralle, gut durchblutete Gebärmutter freigab. Meuli hob sie halb aus dem Bauchraum heraus, und mit einem Ultraschallgerät bestimmten die Ärzte die genaue Position des Babys. Nun folgte Maßarbeit: Der Chirurg öffnete die Gebärmutter so, dass der Rücken des Kindes zum Vorschein kam. Die Öffnung war in diesem Fall besonders groß, weshalb Meuli sie schließlich mit Kunsthaut bedecken und vernähen musste. Währenddessen ersetzten die Mediziner das auslaufende Fruchtwasser durch warmes Salzwasser. Ein dünner Schlauch pumpte es in die Gebärmutter. Das Zunähen des Uterus verlangte noch einmal volle Konzentration. Die Naht muss völlig dicht sein, aber auch elastisch, damit das Kind wachsen und strampeln kann. Anschließend wurde auch die Bauchdecke der Mutter fest verschlossen. Beim Kaiserschnitt würde sie an derselben Stelle wieder geöffnet werden.

Die ersten Wochen nach dem Eingriff verbrachte Anna Obernberger im Spital in Zürich, dann übersiedelte sie nach Innsbruck. Wehenhemmer verhinderten eine Frühgeburt. Über Weihnachten durfte sie drei Wochen nach Hause, in der 37. Woche kam Lukas* planmäßig per Kaiserschnitt in Zürich zur Welt. "Es war traurig, weil wir nur eine Stunde Zeit mit ihm hatten“, erinnert sich seine Mutter. In einer zweistündigen Operation wurde Lukas’ ungewöhnlich großes Loch im Rücken mithilfe einer Haut-Muskelplastik verschlossen. Das Rückenmark, das bislang nur von einer dünnen Kunsthaut abgedeckt wurde, sollte dadurch noch besser geschützt werden.

Bezahlt hat die Operationen sowie den Spitalsaufenthalt die österreichische Krankenkasse, da eine pränatale Behandlung in Österreich nicht angeboten wird. Im Schnitt betragen die Kosten 90.000 bis 140.000 Euro, von der Erstuntersuchung in Zürich bis zur Entlassung des Kindes nach Hause.

Vitamine als Vorbeugung?

Wie kommt es zu der Entwicklungsstörung, bei der sich Teile des Rückenmarks durch einen Spalt in der Wirbelsäule wie eine Blase aufwölben und ungeschützt offen liegen? "Wir wissen es leider nicht genau“, sagt Martin Meuli. Es sei anzunehmen, dass die Vererbung eine Rolle spiele, aber auch ein Mangel des Vitamins Folsäure bei der Mutter gilt als eine der Ursachen. Während in Österreich, Deutschland und der Schweiz nur ein Kind von 1000 die Diagnose Spina bifida erhält, ist es in Ungarn und Großbritannien eines von 200. Niemand hat bisher herausgefunden, warum die Fallzahlen derart differieren. Hochdosierte Folsäure, bereits Monate vor einer Schwangerschaft eingenommen, kann jedenfalls helfen, die Behinderung zu vermeiden. In den USA und Kanada gingen die Fälle von Spina bifida um etwa 30 Prozent zurück, als die Regierungen Nahrungsmittelproduzenten verpflichteten, Brot, Nudeln und Reis mit dem Vitamin anzureichern. "Eine Maßnahme, die man unbedingt auch in Europa einführen sollte“, findet Kinderchirurg Meuli. In der Schweiz sind Vorstöße in diese Richtung bislang ungehört verhallt. Reicht es nicht, Folsäure einzunehmen, wenn man einen positiven Schwangerschaftstest in Händen hält? Meuli: "Nein. Das ist, als würde die Feuerwehr erst einrücken, wenn das Haus schon abgebrannt ist.“ Doch auch die Prävention hilft nicht immer: Anna Obernberger nahm auf Anraten ihrer Gynäkologin schon sechs Monate vor ihrer Schwangerschaft Folsäure ein.

Lukas Obernberger ist nun viereinhalb Jahre alt. Er strampelt mit seinem knallgrünen Fahrrad über die weitläufige Terrasse seiner Eltern und bremst nur kurz, um von einem Stück Melone abzubeißen. "Wir haben lange geübt, weil seine Beine schwächer sind“, sagt sein Vater. Noch sind die Stützräder montiert. Für die körperliche Entwicklung braucht Lukas stets etwas länger als seine Freunde im Kindergarten. Beim Stiegensteigen nimmt er die Hände zu Hilfe, das Springen fällt ihm schwer, auch mit dem Gleichgewicht hapert es ein wenig. Er bekommt Physio- und Wassertherapie, seine Mutter übt täglich mit ihm. Gehen lernte er erst mit zwei. "Dafür hat er ungewöhnlich früh gesprochen“, erzählt Markus Obernberger.

Es bleibt die Ungewissheit

Das Schlimmste in den vergangenen Jahren war die Ungewissheit. Die Tiroler Familie hantelte sich von Kontrolltermin zu Kontrolltermin und hoffte stets, dass Lukas weitere Operationen erspart bleiben würden. Im vergangenen Winter war es aber doch so weit. Eine Zyste drückte auf Lukas’ Rückenmark und hätte bald zu neurologischen Ausfällen geführt. Sie wurde in einer siebenstündigen Prozedur entfernt. Trotz erfolgreicher Operation wurde das Rückenmark leicht verletzt, seither hat der Bub Probleme mit der Blase. Seine Eltern sind trotzdem zuversichtlich: "Wir sind routinierter geworden. Wir hoffen, dass in den nächsten zehn Jahren keine weitere OP nötig sein wird“, sagt Markus Obernberger.

Neben dem offenen Rücken behandeln Chirurgen vereinzelt Lücken im Zwerchfell von Babys bereits im Mutterleib, ebenso sehr aggressive Lungen- und Steißbeintumoren. Was wäre in Zukunft noch möglich? Auf lange Sicht wünscht sich Martin Meuli den Umstieg auf minimalinvasive Eingriffe bei der Spina bifida - auf Schlüssellochchirurgie. "Theoretisch hätte dies einige Vorteile. Praktisch sind aber heute noch zu viele gewichtige Probleme ungelöst. Und vor allem: Der Beweis, dass gleich gute Langzeitergebnisse wie bei der offenen Operation möglich sind, steht noch aus“, sagt Martin Meuli.

Die ersten pränatal behandelten Patienten sind inzwischen erwachsen. Fabian Recher aus Spiez in der Schweiz war Martin Meulis erster Patient. Vor 18 Jahren flogen Meuli, zwei Geburtshelfer und Fabians Eltern ins Children’s Hospital of Philadelphia in die USA, wo man die neue Operationsmethode damals bereits erprobte. Am 17. Februar 1999 verschloss ein Ärzteteam um Scott Adzick das freiliegende Rückenmark, drei Monate später kam der Bub auf die Welt.

Heute ist der 18-Jährige Absolvent einer Sport- und Handelsschule und macht eine Ausbildung beim Telekommunikationskonzern Swisscom. Bis er fünf Jahre alt war, spielte Fabian Fußball, Tischtennis und Badminton. Seither braucht er für längere Strecken einen Rollstuhl oder Schienen. "Kinder mit Spina bifida haben oft kürzere Beine“, erklärt Fabian in der eben erschienen Biografie über Martin Meuli mit dem Titel "Operation am Ungeborenen“. Fabian hat bereits mehrere Operationen hinter sich, vor einem Jahr musste er sich die Blase vergrößern lassen. Fabian muss bei jedem Toilettengang einen Katheter setzen. "Bereits mit acht Jahren konnte er das allein. Vorher ging ich in jeder Pause in die Schule und half ihm“, sagt seine Mutter Judith Recher.

Der ehrgeizige Teenager trainiert täglich mit dem Handbike, er ist Schweizer Meister der unter 19-Jährigen. Gerade war er auf Trainingslager in Lanzarote. Sein Ziel? "Vielleicht einmal an den Paralympics teilnehmen.“

*Name von der Redaktion geändert.