Rohstoffe aus der Tiefsee: Raubbau am Meeresgrund

Es könnte der Titel eines düsteren Science-Fiction-Films sein: The Area. Doch es handelt sich nicht um einen geheimen Sperrbezirk in einer Fantasy-Welt, sondern um ein ganz reales Gebiet unseres Planeten, sogar um ein außerordentlich großes: Es umfasst 42 Prozent der Erdoberfläche, samt und sonders tiefe Gewässer abseits nationaler Hoheitsbefugnisse. Kein Staat der Welt hat hier Nutzungsrechte. The Area ist als gemeinsames Erbe der Menschheit definiert, das niemand für sich beanspruchen darf.

Eine besondere Region in diesen Weiten der Ozeane heißt Clarion-Clipperton-Zone. Sie liegt im Pazifik zwischen Mexiko und Hawaii, misst rund fünf Millionen Quadratkilometer und ist größer als die Europäische Union. Die Wassersäule in dieser Tiefsee reicht 4000 bis 6000 Meter hinab, am Seeboden herrschen Finsternis und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Eine karge, wenig lebensfreundliche Umgebung, möchte man meinen. Weit gefehlt.

Jüngste Forschungsergebnisse belegen eine erstaunliche Artenvielfalt. Mitte Juni erschien im Fachjournal „Current Biology“ eine Inventur der Kreaturen in der Clarion-Clipperton-Zone. Die Forschenden werteten sämtliche verfügbaren Daten aus, zählten 6233 Spezies und dokumentierten somit eine äußerst reiche Biodiversität. Besonders verblüffend ist der Befund, dass annähernd 90 Prozent der beobachteten Arten bisher nicht wissenschaftlich beschrieben wurden. Mit anderen Worten: Die Tiefsee ist nahezu unerforschtes Terrain und birgt eine Wunderwelt voller Lebensformen, von denen wir kaum eine Vorstellung haben.

Jede einzelne Expedition bestätigt diesen Umstand. Im Vorjahr berichteten Forschende über eine Erkundung des Meeresbodens in der Clarion-Clipperton-Zone in 3100 bis 5100 Meter Tiefe. Mithilfe eines ferngesteuerten Rovers sammelten sie Proben von 48 Spezies ein. 39 davon waren der Wissenschaft gänzlich unbekannt. Bilder vom Leben in dieser Umgebung ohne Licht und mit karger Nahrung zeigen leuchtend bunte Seesterne und riesige Seegurken, mit Borsten bewehrte Würmer und feine, wie geometrische Kunstwerke geformte Korallen, wehrhafte Krustentiere und zarte, fein verästelte Seelilien. Manche Arten wirken so fremd und bizarr, als stammten sie von einem anderen Planeten: zum Beispiel ein halb transparentes, wie aus Silikon gefertigtes Geschöpf mit zahlreichen Saugnäpfen oder der Gummy Squirrel, der an eine Kreuzung aus Hobel und Unterwasserfahrzeug erinnert.

Sagenhafte Schätze

Es ist kein Zufall, dass sich die Wissenschaft im Moment intensiv auf die Clarion-Clipperton-Zone konzentriert. Denn sie ist ein Hauptzielgebiet für einen neuen Wirtschaftszweig, der sich gerade zu etablieren beginnt: das Deep Sea Mining, der Tiefseebergbau. Die Gewässer in 4000 bis 6000 Meter Tiefe bergen nicht nur eine Fülle von Schätzen der Natur, sondern auch sagenhafte Mengen an Rohstoffen: Nickel und Kupfer, Kobalt, Titan, Tellur, Wolfram und Molybdän. Sie alle werden in Zukunft dringend benötigt, zumindest nach gegenwärtigem Stand der Technik: für Elektromobilität, Digitalisierung, Windräder, Photovoltaik und Solarpaneele. Der Hunger nach Ressourcen ist enorm: Pro Million E-Autos rechnet man mit 85.000 Tonnen Kupfer, 56.000 Tonnen Nickel und 7000 Tonnen Kobalt. Schätzungen gehen davon aus, dass der Bedarf an Lithium bis 2050 um das 75-Fache steigen wird, jener an Nickel um das 54-Fache.

Woher soll man all die Rohstoffe nehmen? Viele leicht zugängliche Lagerstätten an Land sind stark ausgebeutet, der weitere Abbau wäre kostspielig. Zudem liegt ein Gutteil davon in politisch problematischen Ländern und geht unter hochgradig fragwürdigen Bedingungen vonstatten. So richten sich die Begehrlichkeiten vermehrt auf die Tiefsee, in bislang unberührte Zonen des Planeten – die einzigen Regionen der Erde neben der Antarktis, die bisher von kommerziellem Abbau verschont geblieben sind.

Doch geht es nach Ländern wie Japan, China, Norwegen, Großbritannien oder auch dem Inselstaat Nauru, werden schon bald bis zu 35 Tonnen schwere Raupenfahrzeuge, sogenannte Kollektoren, über den Meeresgrund rollen, den Seeboden umpflügen, Abertausende Tonnen von Metallen und seltenen Erden aus den Sedimenten kratzen, schaben und saugen und über Rohrleitungen an Bord von Schiffen befördern.

Wachstum über Jahrmillionen

Die Wissenschaft reagiert auf diese Ansinnen ungewöhnlich einhellig: mit einem gewaltigen Aufschrei. Ihr Fazit: Wir zerstören das letzte und größte intakte Ökosystem der Erde, bevor wir es überhaupt kennengelernt und verstanden haben. Fast 800 Forschende aus mehr als 40 Ländern verfassten ein Statement, in dem sie einen Verzicht auf Deep Sea Mining forderten – zumindest bis die Folgen umfassend untersucht seien. Die Tiefsee sei Heimat eines wesentlichen Anteils der gesamten Biodiversität der Erde, argumentieren sie, wobei die allermeisten Spezies erst noch entdeckt und studiert werden müssten. Außerdem seien die Ozeane durch Überfischung, Verschmutzung und Auswirkungen des Klimawandels bereits massiv belastet, Tiefseebergbau käme nun noch als weitere Bedrohung hinzu.

„Deep Sea Mining wird Auswirkungen von der Meeresoberfläche bis ganz hinunter zum Seeboden haben“, warnt die Meeresbiologin Diva Amon von der University of California in Santa Barbara. Matthias Haeckel vom Geomar Helmholtz Zentrum in Kiel sagte gegenüber der Zeitung „taz“: „Die Fläche, auf der sich der Kollektor bewegt, ist komplett zerstört.“ Die Ökosysteme würden sich zumindest über Jahrzehnte nicht davon erholen. Der norwegische Geophysiker Peter Haugan nennt Tiefseebergbau ein „Verbrechen an künftigen Generationen“.

„Deep Sea Mining wird Auswirkungen von der Meeresoberfläche bis ganz hinunter zum Seeboden haben.“

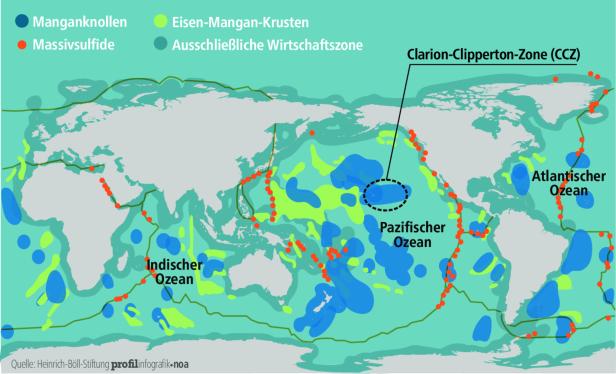

Es gibt drei Arten von Rohstoffvorkommen am Meeresgrund. Als besonders attraktiv gelten Manganknollen, auch polymetallische Knollen genannt. Das sind dunkelbraune bis schwarze, rundliche und ein bis etwa 15 Zentimeter große Gebilde, welche die Tiefseeebenen der Ozeane in 3000 bis 6500 Meter Tiefe bedecken. Diese Metallkonglomerate bestehen zu etwa 30 Prozent aus Mangan. Kobalt, Nickel und Kupfer sind zu 0,2 bis 1,4 Gewichtsprozent enthalten – alles im Moment dringend benötigte Materialien für die Energiewende.

Die Knollen entstehen enorm langsam, gleichsam in Zeitlupe. Zunächst braucht es einen Kern, um den sie wachsen, Schicht um Schicht wie eine Zwiebel. Der Kern kann ein kleines Gesteinsstück sein, ein Muschelteil oder ein Haifischzahn. Allmählich lagern sich um diesen Nukleus Metalle ab, die aus dem Seeboden diffundieren oder aus dem Meerwasser nach unten sinken. Um derart eine Knolle zu bilden, braucht es Jahrmillionen: Die Wachstumsrate beträgt zwei bis 100 Millimeter pro Million Jahre.

„Die Tiefsee funktioniert auf grundlegend langsameren Zeitskalen als die Ökosysteme an Land“, erklärt die Meereswissenschafterin Beth Orcutt – und meint dies als Warnung vor leichtfertigen Eingriffen in das sensible Gefüge. „Wälder können aufgeforstet werden, doch es gibt gegenwärtig keine Belege, dass Tiefseehabitate in menschlichen Zeithorizonten repariert werden könnten.“

Das Volumen dieser Rohstoffvorkommen scheint aber schlicht zu verlockend: Auf jedem Quadratmeter Tiefseeboden liegen bis zu 1000 Manganknollen. Allein in der Clarion-Clipperton-Zone wird das Gesamtgewicht auf 25 bis 40 Milliarden Tonnen geschätzt. Weil die Knollen lose am Grund liegen, könnten Maschinen sie aufsaugen und über Rohre und Pumpen nach oben befördern.

Die zweite Quelle mariner Rohstoffe heißt Eisen-Mangan-Krusten. Diese Krusten sind metallreiche Schichten an den Hängen von Unterseevulkanen. Zahlreiche Metalle und seltene Erden aus dem Meerwasser lagern sich in den auf drei bis sechs Zentimeter anwachsenden Krusten ab – und zwar noch langsamer als in Manganknollen: pro Million Jahre ein bis fünf Millimeter. Zwei Drittel der Krusten, die unter anderem Kobalt, Titan, Molybdän, Tellur, Bismut und Wolfram enthalten, befinden sich im Pazifik, der Rest im Atlantik und im Indischen Ozean. Weltweit werden die Vorkommen an Eisen-Mangan-Krusten auf 40 Milliarden Tonnen geschätzt. Ihr Abbau wäre wesentlich brachialer als jener von Manganknollen: Unterwasser-Raupenfahrzeuge müssten die Rohstoffe aus dem Gestein meißeln oder fräsen.

Eine Wiege des Lebens

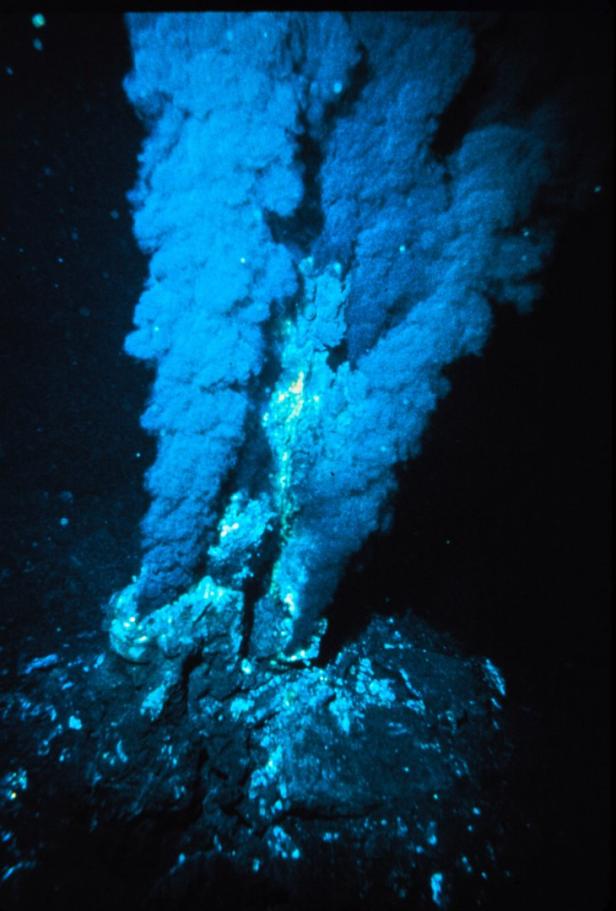

Das dritte Zielgebiet für Deep Sea Mining hat besondere Bedeutung für die Wissenschaft: Dies sind hydrothermale Quellen in meist 1500 bis 3000 Meter Wassertiefe. Diese Strukturen entstehen an tektonischen Schwachzonen der ozeanischen Kruste. Meerwasser zirkuliert dort durch das Gestein der Kruste, wird in Magmakammern auf mehrere Hundert Grad erwärmt und erzeugt spektakulären Qualm, wenn es ins Meer austritt und sich mit kaltem Wasser vermischt. Das Ausströmen der heißen Hydrothermallösung formt mit der Zeit außerdem schlotartige Formen, weshalb diese Gebilde „Schwarze Raucher“ genannt werden. Die besonderen Temperatur- und chemischen Bedingungen führten zur Vermutung, dass dort womöglich die Wiege des Lebens auf der Erde liegen könnte – indem sich einzelne Aminosäuren in einer Art Brutstätte allmählich zu komplexeren Verbindungen formten.

Dass Hohlräume im Gestein unter solchen Hydrothermalquellen belebt und besiedelt sind, berichtete erst vor wenigen Tagen ein Forschungsteam um die Meeresbiologin Monika Bright von der Universität Wien. Nach einer einmonatigen Expedition in den Pazifik konnten die Forschenden zahlreiche Würmer, Schnecken und viele weitere Lebewesen in 2500 Meter Tiefe nachweisen.

Auch für den Tiefseebergbau sind die außergewöhnlichen Strukturen interessant, denn das zirkulierende, heiße und saure Wasser löst Metalle aus vulkanischem Gestein und bildet sogenannte Massivsulfide. Daraus lassen sich Kupfer, Zink, Blei, Silber, Gold und Spurenmetalle wie Kobalt, Antimon, Indium, Selen, Gallium und Germanium gewinnen. Im Moment sind etwa 630 aktive Hydrothermalquellen bekannt. Für einen Abbau kommen allerdings nur solche infrage, die nicht mehr aktiv sind, und von diesen wurde bisher nur eine geringe Zahl entdeckt.

Zurzeit ist Deep Sea Mining in industriellem Maßstab noch Theorie. Denn die allermeisten der für die Rohstoffgewinnung relevanten Regionen befinden sich abseits nationaler Zugriffsrechte – in The Area. Beispielsweise liegen mehr als 80 Prozent der Manganknollenfelder in der internationalen Hohen See. Zuständig für dieses Menschheitserbe ist eine UN-Behörde: die International Seabed Authority (ISA), die bei Erfüllung bestimmter Auflagen Lizenzen für Tiefseebergbau vergeben kann – und dies bereits getan hat: Rund 30 Genehmigungen wurden erteilt, 17 davon für die Clarion-Clipperton-Zone. Unter den Lizenznehmern sind je ein Dutzend asiatische und europäische Staaten, darunter Deutschland, weitere Kandidaten sind Südamerika und pazifische Inselstaaten. Bevor tatsächlich mit der Plünderung der Tiefsee begonnen werden darf, will die ISA ein Regelwerk für Deep Sea Mining erarbeiten und verabschieden, das vor allem auf einen ökologisch verträglichen Ressourcengewinn abzielt.

Ende Juli hätten diese Richtlinien bei einer großen Konferenz beschlossen werden sollen. Doch die Entscheidung wurde vertagt – auf das Jahr 2024. So stehen Staaten wie Nauru, die am liebsten schon morgen ihre Schiffe samt Maschinenpark losschicken wollten, ebenso weiterhin in den Startlöchern wie Technologieanbieter, allen voran das kanadische Unternehmen The Metals Company, das mit dem Slogan „Battery in a rock“ für Tiefseebergbau wirbt.

Die Debatte über die Gefahren

Während ein bindendes Regularium für Deep Sea Mining vorerst in Schwebe ist, entbrennt eine Debatte über Konsequenzen und Risiken. Befürworter führen den hohen Bedarf an Rohstoffen für klimagerechte Technologien ins Treffen, den man mit Metallen und Seltenen Erden aus der Tiefsee für Jahrzehnte decken könnte. Zudem müssten dafür keine Regenwälder gerodet oder Abkommen mit instabilen, undemokratischen Staaten geschlossen werden, die sich kaum um Umwelt- oder Arbeitsstandards scheren. Die Meeresbiologin Diva Amon entgegnet solchen Argumenten, es sei völlig naiv, anzunehmen, dass Deep Sea Mining den Raubbau von Rohstoffen an Land ersetzen würde und Letzterer dann nicht mehr stattfände. Vielmehr würde garantiert beides praktiziert, sobald der Bergbau in den Ozeanen zugelassen sei.

Vor allem verweisen Wissenschafterinnen und Wissenschafter auf die Gefahren für das größte unerforschte Ökosystem der Erde. Beziehungsweise: auf das mehr als dürftige Wissen über diese Gefahren. „Wir können nicht einmal das Ausmaß unserer Wissenslücken abschätzen“, formuliert Beth Orcutt. Sie plädiert für eine Forschungsphase von mindestens zehn Jahren, um das Ausmaß der Risiken auszuloten.

Dennoch gibt es einzelne Beobachtungen und plausible Schlussfolgerungen, was Deep Sea Mining anrichten könnte. Unter diesen Hinweisen ist sogar eine kleine Langzeitstudie: Bereits im Jahr 1989 ließen Forschende vor der peruanischen Küste zu Testzwecken einen Roboter zu Wasser, der dort kleinräumig durch ein Manganknollenfeld pflügte. 26 Jahre später kehrte ein Forschungsteam an den Ort zurück, um zu überprüfen, ob sich das Areal am Meeresboden inzwischen erholt hatte. Ergebnis: Die Spuren des Eingriffs waren nahezu unverändert. „Es sah aus, als ob man es gestern gemacht hätte“, berichtete der deutsche Geochemiker Matthias Haeckel, der Mitglied des Teams war. Ein Vierteljahrhundert ist bei dem Tempo, in dem die Tiefsee tickt, offenbar nicht einmal ein Wimpernschlag. Eine Wiederbesiedlung der umgeackerten Flächen dauert vermutlich Jahrzehnte bis Jahrhunderte.

Außerdem liegt eine ganz aktuelle Studie vor, die Ende Juli in „Current Biology“ erschien. Ein Team um den in Japan forschenden Ökologen Travis Washburn hatte eine Stelle in 900 Meter Tiefe inspiziert, an der Japan in seinen Hoheitsgewässern im Jahr 2020 Eisen-Mangan-Krusten abgebaut hatte – probeweise auf einem kleinen Streifen, 120 Meter lang und einen Meter breit. Die Forschenden reisten dreimal dorthin: vor dem Abbau, einen Monat sowie 13 Monate danach. Die Auswertung ihrer Videoaufnahmen ließen an der Abbaustelle, durch die sich die Maschine geackert hatte, auf einen Rückgang von mobilen Populationen wie Fischen um 43 Prozent schließen, in angrenzenden Arealen sogar um 56 Prozent. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass sogar eine sehr kleine Grabung die Meerespopulationen substanziell verändern könnte“, folgerte Washburn.

Trübes Wasser

Eine Reihe von Ursachen kommt für diese Effekte infrage: Licht, Lärm und Vibrationen durch Schiffe, Rohre und Maschinen ebenso wie aufgewirbelte Sedimente. Wenn die Kollektoren über den Seeboden rumpeln, erzeugen sie riesige Wolken aus Sand, die das Wasser stark trüben und sich viele Kilometer weit ausbreiten – wie weit, ist Gegenstand von Spekulationen und Modellrechnungen. Pro Stunde können die Apparaturen bis zu 1000 Tonnen Sediment in Bewegung setzen. Weitere dieser „Plumes“ entstehen, wenn abgebautes Gestein an Bord von Schiffen und Förderplattformen von anhaftendem Material gereinigt wird. Der dabei anfallende Schlamm wird wieder ins Meer gepumpt – und verursacht ebenfalls Sedimentfahnen. Hinzu kommt eventuell metallischer Abrieb, wodurch toxische Substanzen in den Ozean gelangen, die von Meerestieren aufgenommen werden können.

Viele Forschende halten die Sedimentwolken für äußerst problematisch: Der aufgewirbelte Sand lagert sich wieder ab und bildet einen neuen, künstlichen Überzug am Meeresgrund, der die über lange Zeit gewachsenen Bodenverhältnisse irritiert. Das Magazin „Spektrum der Wissenschaft“ verglich dies mit einem Leichentuch, welches das Leben darunter ersticke. Während mobile Arten wie Fische flüchten können, haben viele andere Spezies diese Möglichkeit nicht: Besonders betroffen wäre die nur in Ansätzen bekannte Artenvielfalt in den weitläufigen Manganknollenfeldern, denen das Hauptinteresse des aufkeimenden Deep Sea Mining gilt.

In diesen Ebenen der Tiefsee leben Unmengen von Mikroben, Fadenwürmern, Seegurken und teils meterlange Fische. Sie alle sind in ihrer finsteren Welt angewiesen auf winzige Nahrungspartikel, die von der Meeresoberfläche sanft nach unten rieseln. Es ist ein sehr langsamer Prozess des Wachsens und Gedeihens, dafür werden viele dieser Geschöpfe ziemlich alt. Auch die häufig kartoffelgroßen Manganknollen sind bewohnt: In ihren Poren leben Würmer und Bakterien, außen sitzen Schwämme, Korallen und Seeanemonen. Manche Arten bieten wiederum anderen Spezies Halt, sodass auf den Knollen ganze Tiefseegesellschaften entstehen. US-Forschende konnten Kraken beobachten, die ihre Eier in 4000 Meter Tiefe an Schwämme heften, die an Manganknollen wachsen. Derartige Beispiele zeigen: Das Leben in der Tiefsee ist komplex organisiert und vielfach miteinander verknüpft. In Teilen der Clarion-Clipperton-Zone ist die Hälfte aller Tiefseebewohner auf Manganknollen angewiesen – als sogenanntes Hartsubstrat, eine Homebase am Ozeangrund.

Tiefseebergbau wäre ein gravierender Einschnitt in diesen sensiblen Kosmos: Die Kollektoren würden zusammen mit den Knollen auch sämtliche Organismen darin und darauf einsaugen. Sie würden außerdem die ersten zehn Zentimeter des Ozeanbodens abtragen, genau jene Schicht, in der es vor Leben nur so wimmelt – vor Spezies, von denen wir laut der aktuellen „Current-Biology“-Studie gerade erst zehn Prozent kennen. Bei hydrothermalen Schloten wiederum könnte Deep Sea Mining steinerne Belege für den Beginn des Lebens auf Erden vernichten. Es wären laut Orcutt „unersetzliche wissenschaftliche Werte“.

Interessenskonflikte

Forschende verweisen weiters auf veritable ökonomische Auswirkungen, wenn verschiedene Interessen in Konkurrenz geraten. Kürzlich erschien in „Nature“ ein Fachartikel, der vorrechnete, wie sich in der Clarion-Clipperton-Zone die wichtigsten Areale für Deep Sea Mining und die Lebensräume von Thunfischen überlappen. 66 Prozent der globalen Thunfischfänge des Jahres 2022 hätten sich auf diese Region konzentriert, weshalb Konflikte zwischen der Fischerei und dem Tiefseebergbau sehr wahrscheinlich seien – erst recht im Hinblick auf klimatische Veränderungen: Das Wissenschafterteam prognostiziert eine Zunahme der Thunfischbestände in der Zone zwischen Hawaii und Mexiko um, je nach Spezies, zehn bis 30 Prozent bis 2050 als Folge des Klimawandels. Und verweist darüber hinaus ebenfalls auf Risiken wie eine vermehrte Metallbelastung von Fischen durch Sedimenteinträge ins Meer – Schadstoffe, die letztlich auf dem Teller der Konsumenten landen würden.

Der Klimawandel könnte noch aus einem weiteren Grund relevant sein: Ozeane sind ein gewaltiger CO2-Speicher. 20 bis 30 Prozent des durch den Menschen produzierten Kohlenstoffdioxids sowie 90 Prozent der Hitze aus anthropogenen Quellen werden in den Meeren gebunden – wobei vor allem die kältesten Schichten von großer Bedeutung sind. Die Meere sind somit ein essenzieller Puffer für Hitze und Treibhausgase. Was würde Tiefseebergbau für diese Speicherfunktion bedeuten? „Die Auswirkungen auf Kohlenstoffbindung und -speicherung sind ungewiss“, konstatieren jene fast 800 Forschenden, die in ihrem Positionspapier vorerst einen Verzicht auf Deep Sea Mining fordern.

Nun könnte man meinen: Die Ozeane sind riesig, fallen da die Bergbauaktivitäten wirklich ins Gewicht? Sehr wahrscheinlich schon, da auch in sehr großem Maßstab abgebaut werden müsste, damit die Ausbeute lohnt und der Aufwand für die Unternehmen rentabel ist. Schätzungen gehen davon aus, dass jede einzelne Firma pro Jahr 200 bis 300 Quadratkilometer Seeboden abernten und dabei pro Feld rund drei Millionen Knollen gewinnen müsste.

Dabei ist nicht einmal eindeutig geklärt, was mit all dem Material geschieht, sobald es an Land ist. Die Raupen und Rover für die Tiefsee mögen funktionieren, wenngleich sie bisher nur in kleinem Maßstab und Modellversuchen erprobt wurden. Doch wie genau erfolgt die Weiterverarbeitung? Entsprechende Anlagen existieren nur in der Theorie. Und was soll man mit den vielen Millionen Tonnen Mangan anstellen, die bei der Extraktion der begehrten Metalle anfallen? Schließlich besteht jede Knolle zu einem Drittel aus Mangan, und in Summe entstünden dadurch Volumina, für die es keinen ausreichenden Markt gibt.

Inzwischen plädieren nicht nur Forschende bis zur Klärung der Konsequenzen und Risiken für einen Verzicht auf Deep Sea Mining, sondern auch viele Staaten, darunter sogar Lizenznehmer wie Deutschland, und sogar Firmen. Mehr als 30 Konzerne, etwa BMW, VW, Renault, Samsung und Philips, beteuern, auf Rohstoffe aus Tiefseebergbau verzichten zu wollen – womöglich nicht zuletzt deshalb, weil die Welt die Ressourcen aus dem größten und noch geheimnisvollsten Ökosystem des Planeten womöglich gar nicht braucht. Längst sind Technologien in Entwicklung, die ohne diese kritischen Metalle auskommen – zum Beispiel Batterien ohne Kobalt und Nickel.

Es wäre eher keine gute Idee, erst nach der Plünderung der Tiefsee festzustellen, dass der Raubbau weitgehend sinnlos war.