Wie ein Hautkrebsspezialist seinen Hirntumor therapiert

Von Franziska Dzugan

Schriftgröße

Der Zusammenbruch: 20. Mai 2023, Krakau, Polen

Der australische Krebsforscher Richard Scolyer ist gerade zurück aus den Bergen an der slowakischen Grenze. Eine Konferenz zu Melanomen, seinem Spezialgebiet, hatte ihn nach Polen geführt; anschließend war er mit seiner Frau und einem befreundeten Forscherpaar wandern. Nun erwacht der 57-Jährige in seinem Hotelzimmer mit Kopfschmerzen, ihm ist übel. Ein Infekt, denken er und seine Frau, eine Pathologin, und nehmen sich vor, einen Ruhetag einzulegen. Doch Scolyers Zustand verschlechtert sich zusehends. Er wirkt verwirrt, schließlich erleidet er einen epileptischen Anfall.

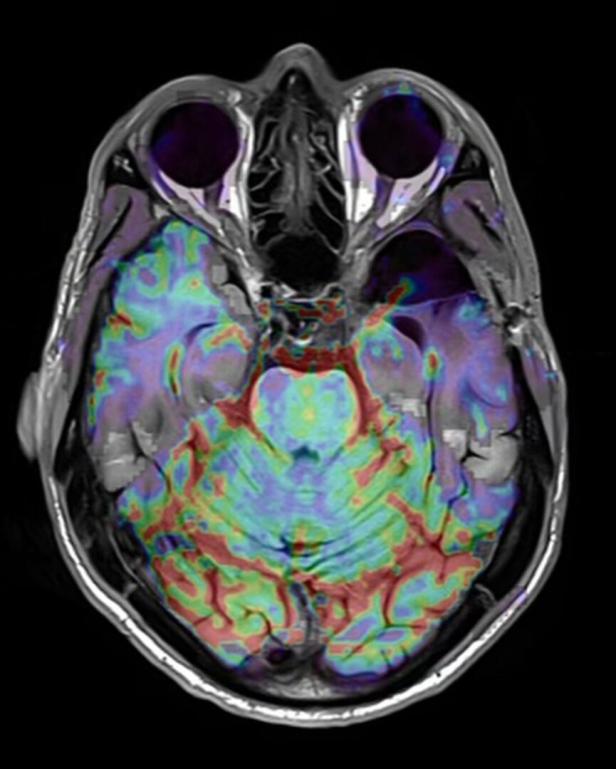

Der Hirnscan in der Uniklinik Krakau zeigt wenig später einen Schatten im linken Schläfenlappen. Dass es ein Tumor ist, wissen alle Beteiligten auf den ersten Blick. Verzweifelt ruft Scolyers Frau dessen Kollegin Georgina Long in Sydney an und schickt ihr die Aufnahmen durch. Später wird Long dem TV-Sender ABC sagen: „Als Ärztin wusste ich einfach zu viel, ich sah mich schon an seinem Grab stehen.“

Zwei Tage später sind Scolyer und seine Frau zurück in ihrer Heimatstadt Sydney. Eine Biopsie bestätigt, was alle befürchtet hatten: Scolyer leidet an einem Glioblastom, dem aggressivsten Hirntumor, den man haben kann. Dieser ist mit 50 Prozent der häufigste Krebs, der direkt im Gehirn entsteht – und dennoch relativ selten: Etwa drei Menschen von 100.000 erkranken jährlich daran. Die Prognose ist denkbar schlecht. Durchschnittlich überleben Patientinnen und Patienten elf Monate; dass der Krebs zurückkommt, ist unausweichlich. Die Tumorzellen setzen sich in allen möglichen Hirnarealen fest, und auch wenn das in den Scans ersichtliche Geschwür entfernt wird, bleiben immer Schläferzellen zurück. Sie teilen sich mit enormer Geschwindigkeit und ändern ihre Eigenschaften permanent. Ein tödlicher Cocktail.

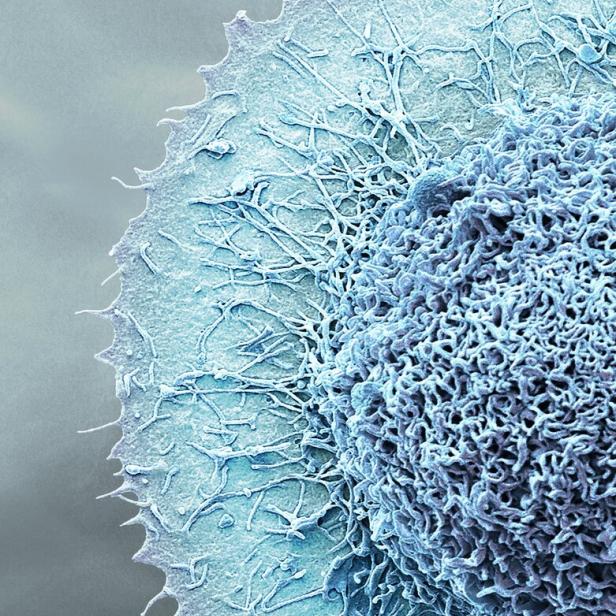

Mit Fakten wie diesen waren Richard Scolyer und seine Kollegin Georgina Long vor knapp 20 Jahren schon einmal konfrontiert: In dem von Hautkrebs geplagten Australien überlebten gerade einmal fünf Prozent der Erkrankten ein fortgeschrittenes Melanom. Chemotherapien halfen nichts, die Diagnose kam einem Todesurteil gleich. Doch dann entdeckten der US-Forscher James P. Allison und der japanische Immunologe Tasuku Honjo, dass bei manchen Krebsarten bestimmte Proteine das Immunsystem ausbremsen. „Sie legten damit den Grundstein für die Immuntherapie, wie wir sie heute kennen“, erklärt die Melanomforscherin Shweta Tikoo von der MedUni Wien im profil-Gespräch. Monoklonale Antikörper hemmen hierbei die besagten Proteine und entfesseln damit die körpereigenen Abwehrzellen – die sich dann auf die Krebszellen stürzen. Allison und Honjo bekamen dafür 2018 den Nobelpreis für Medizin.

Am anderen Ende der Welt erkannten eine junge Pathologin und ihr Kollege das Potenzial ihrer Entdeckung. Am Melanoma Institute in Sydney begannen Georgina Long und Richard Scolyer, reihenweise Patienten zu rekrutieren; eine klinische Studie jagte die nächste. Ergebnis: Die Überlebensrate schnellte von fünf auf 55 Prozent. Gegen den unbesiegbaren schwarzen Hautkrebs war endlich ein Mittel gefunden. Heute ist die Immuntherapie weltweit der Goldstandard bei der Behandlung von Melanomen. Oder, in Georgina Longs Worten: „Wir erlebten einen Penicillin-Moment.“

Die Diagnose: 22. Mai 2023, Sydney, Australien

Zwei Tage nach dem niederschmetternden Anruf aus Polen holte Long Scolyer und seine Frau vom Flughafen – und sie hatte einen kühnen Plan. Sie wollte ihrem besten Freund und Kollegen nicht, wie viele ihr geraten hatten, emotional beistehen und ansonsten die Neurologie ihren Job machen lassen. Sie wollte Richard Scolyer seinen eigenen Penicillin-Moment bescheren.

Zwei Tage und Nächte hatte Long Studien gewälzt, Behandlungspläne analysiert, Spezialistinnen in der ganzen Welt befragt. Fazit: In der Behandlung von Glioblastomen hatte sich seit 2005 nicht viel verändert. Der möglichst schnellen Entfernung des Tumors folgen Chemotherapie, Bestrahlung und noch einmal Chemotherapie, Ärzte nennen es das Stupp-Schema. Von einer Heilung ist es Lichtjahre entfernt. Im Schnitt kommt der Tumor nach sieben Monaten zurück, mit Glück kann dann noch einmal operiert werden.

Die Idee, die Georgina Lang schließlich hatte, war so revolutionär wie naheliegend: Warum nicht den Hirntumor mit denselben Waffen schlagen, mit denen sie und Scolyer bereits den Hautkrebs besiegt hatten? Sie musste ihren todkranken Kollegen nicht lange überreden. „Ich habe keine Sekunde überlegt. Wir hatten nichts zu verlieren“, sagte Richard Scolyer der BBC. Das stimmte freilich nicht ganz. Onkologen hatten ihn eindringlich vor dem riskanten Selbstexperiment gewarnt. Weder war sicher, ob die Antikörper ins Gehirn vordringen würden, noch, ob das Immunsystem auf die Therapie anspringen würde. Zudem sind die Antikörper alles andere als leicht verträglich; niemand konnte sagen, ob sie Scolyer die verbleibenden Monate nicht zur Hölle machen würden. Ebenso konnten sie eine Hirnschwellung verursachen – und zum sofortigen Tod führen.

Doch Scolyer blieb ohnehin wenig Zeit, sich darüber Sorgen zu machen. Nun musste ein Schlachtplan entworfen werden. Den schwarzen Hautkrebs lässt man üblicherweise sechs Wochen unoperiert im Körper, um das Immunsystem auf die Krebszellen anzusetzen. „Das ist, wie wenn man einen Spürhund trainiert. Er muss auch die Fährte aufnehmen“, erklärt Georgina Long.

Das Problem: Scolyer hatte keine sechs Wochen. Glioblastome werden normalerweise sofort nach der Diagnose operiert, weil sie wie im Zeitraffer wuchern können. Wie lange sollte er nun mit der lebensrettenden OP warten? Zu kurz, und die Abwehrzellen seines Körpers hätten nicht genug Zeit, sich auf die Tumorzellen einzustellen. Zu lang, und das Glioblastom würde sich unkontrolliert ausbreiten. Nach langem Hin und Her einigten sich Scolyer, Long und die behandelnde Neurochirurgin auf 2,5 Wochen.

In dieser Zeit begann Scolyer, seinen Alltag auf Instagram und Facebook zu dokumentieren, den der Tumor völlig auf den Kopf gestellt hatte. Vom Forscher, Triathleten und Familienvater, der zwischen Labor, internationalen Kongressen, Kindergeburtstagen und Sportwettbewerben rotierte, wurde er zum „Versuchskaninchen“, wie er sich selbst immer wieder bezeichnet.

Die OP: 21. Juni 2023, Royal Prince Alfred Hospital, Sydney

„Hi aus der Intensivstation. Mir geht es gut. Meine Frau hat eben mein Gedächtnis getestet, es funktioniert“, sagt der immer lächelnde Scolyer mit sanfter Stimme in die Kamera. Er hat eine sechsstündige Operation hinter sich. Schläuche ragen unter dem Polster hervor, ein weißes Pflaster verdeckt den langen Schnitt, der sich über seine linke Schläfe zieht. Der Tumor wurde so gut wie möglich entfernt. Scolyer wirkt noch etwas benommen, vergisst aber nicht – wie in jedem Post – sich zu bedanken. Bei seiner Familie, seiner Kollegin Long, bei seiner Neurologin, bei seinem Team am Melanoma Institut. „Danke euch allen, bis bald!“

Wenige Tage später analysiert der Pathologe seinen eigenen Tumor und ist begeistert: „Das hat mich umgehauen“, jubelt er. Nicht nur fand er Spuren der Medikamente in dem herausoperierten Geschwulst, die Zahl der Immunzellen war im Vergleich zur ersten Biopsie regelrecht explodiert.

Davon motiviert, beginnt Scolyer ein leichtes Fitnesstraining, versucht wieder zu arbeiten und absolviert über Monate hinweg Therapie um Therapie.

Am 6. September wirkt der unverbesserliche Optimist erstmals richtig mitgenommen: „Die letzte Woche war die bisher härteste meiner Glioblastom-Reise. Müde, lethargisch und ein wenig reizbar. Könnten Nebenwirkungen der Therapie sein (Strahlentherapie, Anti-Epileptika, Immuntherapie) und/oder emotionale Reaktionen auf die Diagnose“, berichtet er auf Facebook.

Drei Wochen später strahlt er wieder: „Ich hatte einen weiteren Hirnscan, um nach Spuren eines zurückgekehrten Tumors und Komplikationen der Therapie zu suchen. Die Radiologen bestätigen: Keine Spur von beidem! Freue mich aufs Feiern heute mit der Familie!“

Was aber hält die Fachwelt von Scolyers riskantem Experiment?

Braucht es einen Quereinsteiger wie ihn, um die Behandlung von Glioblastomen endlich voranzubringen? „Es ist keine Revolution, aber es ist ein Schritt nach vorn“, sagte Roger Stupp kürzlich in einem Interview mit der BBC. Der Erfinder des Stupp-Schemas, der bislang einzigen Therapie gegen das Glioblastom, gibt zu: „Wir müssen über unseren Tellerrand hinausschauen und herausfinden, was gegen andere Krebsarten hilft.“

Zwar gab es bereits einige Versuche, das Glioblastom mit Immuntherapien zu bekämpfen, bisher aber nur mit mäßigem Erfolg. An der MedUni Wien läuft derzeit eine Studie namens ATTRACT, bei der mit einer genau auf den jeweiligen Patienten zugeschnittenen Therapie experimentiert wird. Etwas Erfolg versprach zuletzt auch eine Methode namens TTF (Tumor Treating Fields), bei der die Erkrankten über eine spezielle Haube gezielt elektromagnetisch behandelt werden, um die Zellteilung des Tumors zu verhindern.

Der Neuropathologe Thomas Rötzer-Pejrimovsky hat an der MedUni Wien täglich mit dem aggressiven Hirntumor zu tun und verfolgt Scolyers Fall gespannt. Demnächst sollen alle bisher über den Australier gesammelten Daten in einem renommierten Fachblatt erscheinen und allen Ärztinnen weltweit zur Verfügung stehen. Das sei zweifellos eine Bereicherung für die Medizin, aber auch mit Vorsicht zu genießen: „Es ist ein einzelner Fall. Um eine neue Therapie zu entwickeln, brauchen wir klinische Studien mit Hunderten Patienten“, sagt Rötzer-Pejrimovsky.

Shweta Tikoo sieht das ähnlich. Sie forschte in Sydney zu Melanomen, bevor sie 2021 als Gruppenleiterin in die Abteilung für Dermatologie der MedUni Wien wechselte. „Richard Scolyer ist ein weltweit führender Pathologe, der seine Behandlung sehr gut versteht. Zudem wird er von brillanten Ärztinnen und Onkologen betreut, die ohne Zweifel jeden Schritt der Therapie sorgfältig abwägen“, sagt Tikoo.

Zittern vorm nächsten Scan: 30. Juni 2024, Sydney

13 Monate und knapp zwei Wochen ist Scolyers Zusammenbruch in Polen nun her. Anfangs war nicht klar, ob der Australier seinen Geburtstag am 14. Dezember oder gar Weihnachten noch erleben würde. Nun hat er die durchschnittlichen sieben Monate bis zur Rückkehr des Tumors weit hinter sich gelassen. Es könnte ein Erfolg der Immuntherapie sein – oder einfach pures Glück. Wenige Prozent der Erkrankten überleben das Glioblastom fünf Jahre und länger.

Scolyer schwankt zwischen Hoffnung und Verzweiflung, vor allem dann, wenn eine Kontrolle ansteht. Am 30. Juni klagt er auf Facebook über „Scanxiety“, seine Angst vor dem nächsten Scan. „Manche Menschen bekommen auch körperliche Symptome, wie Übelkeit oder Durchfall. Mich plagen nur Angst und Sorge. Wir werden sehen, ob der Tumor zurückkommt und wie lange ich noch zu leben habe.“

Franziska Dzugan

schreibt für das Wissenschaftsressort, ihre Schwerpunkte sind Klima, Medizin, Biodiversität, Bodenversiegelung und Crime.