Wasserbaulabor: Menschen und Fische in den Fluten

Von Franziska Dzugan

Schriftgröße

Die runden Schleusen gehen auf, das Donauwasser bahnt sich züngelnd seinen Weg. Es dauert einige Sekunden, bis es die Mitte des künstlichen, der Drau nachempfundenen Flusses erreicht. Dort liegen faustgroße gelbe Steine, mit Zahlen beschriftet, angeordnet in einem Raster. Das Wasser steigt, es wird schneller, zieht rauschend über das Flussbett hinweg Richtung Auslaufbecken, wo es tosend einen Strudel formt, bevor es im Boden verschwindet. Es ist laut in der Haupthalle des neuen Wasserbaulabors, 3400 Liter rauschen pro Sekunde durch den 45 Meter langen Hauptkanal. Möglich wären sogar bis zu 10.000 Liter Wasser pro Sekunde. Für den aktuellen Versuch ist das nicht nötig; etwa sechs Stunden wird das direkt aus der Donau sprudelnde Wasser durch die Halle fließen. Dann wird sich zeigen, ob und, wenn ja, wohin die gelben Steine gerollt sein werden.

Vor genau einem Jahr öffnete das Wasserbaulabor der Universität für Bodenkultur (BOKU) die Schleusen zum ersten Mal. Es ist das erste weltweit, das bei diesem hohen Durchfluss ohne Pumpen auskommt – das über drei Meter hohe Gefälle zwischen Donau und Donaukanal macht es möglich. Die Halle thront etwas schwerfällig auf einer Insel am Spittelauer Sporn im Norden Wiens, ihr Innenleben aber ist spektakulär. Auf mehreren Ebenen werden Flüsse bis zum Maßstab von 1:1 nachgebaut, analysiert und vermessen. Fische und sogar Menschen haben sich für Experimente bereits in die Fluten gestürzt. profil hat die Forschenden besucht und nach ihren ersten Ergebnissen gefragt.

Rollen, gleiten, hüpfen: Steine im Flussbett

Wie sich die gelb markierten Steine in dem noch einige Wochen weiterlaufenden Versuch verhalten, könnte die Donau maßgeblich beeinflussen. Der Grund: In großen Flüssen muss unterhalb von Kraftwerken regelmäßig Material zugegeben werden. Denn die Staustufen verhindern, dass das aus Bergen mitgespülte Geschiebe flussabwärts wandert. Dadurch gräbt sich das Wasser immer tiefer in den Boden ein – das beeinflusst die Schifffahrt, das Hochwasser- und Dürrerisiko sowie die gesamte Ökologie.

Helmut Habersack, Leiter des Instituts für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung (IWA) und Initiator des Labors in Wien, stellt sich nun folgende Fragen: Sind runde Steine zum Aufschütten des Flussbetts besser, oder sollte man lieber kantige Bruchsteine verwenden? Und was bedeutet die Form der zugefügten Steine für die Fische, die in den betroffenen Gebieten laichen? Um das herauszufinden, ist eine Vielzahl von Messgeräten im Einsatz: Mit einem Laser messen Habersacks Mitarbeiter Thomas Gold und Kevin Reiterer die Fließgeschwindigkeit. Über ihren Köpfen kreist eine Drohne, die die Koordinaten der gelben Steine misst. „Einige davon haben wir aus Silikon gegossen und mit Sensoren versehen“, sagt Kevin Reiterer. Sie werden am Ende offenbaren, ob die Steine Richtung Abfluss rollen, gleiten oder springen – wie lange sie also ein Flussbett stabilisieren können. Reiterer steht auf einer Empore mit Blick auf die Schleusen, in den Händen ein Tablet, mit dem er sie steuern kann.

Thomas Gold sitzt indes am Rand der mit Stahlbeton und massiven Schalttafeln eingefassten Versuchsrinne an einem Computer. Durch ein Fenster kann er beobachten, wie das Wasser vorbeiströmt; Auf dem Bildschirm werden die gerade gesammelten Messdaten sichtbar. So viel steht bereits fest: In den sechs Stunden, die ein Versuchdurchgang dauert, legen die runden Steine wenige Zentimeter bis einige Meter flussabwärts zurück. Demnächst wird das Verhalten von kantigen Bruchsteinen getestet, dann wird verglichen.

Fische im Slalom-Parcours

Einige Stockwerke höher steht Lisa Schmalfuß zwischen zwei großen Aquarien. Im ersten tummeln sich junge Forellen in klarem Wasser; die Farbe des zweiten hingegen erinnert an Milchkaffee und ist so undurchsichtig, dass man die Fische darin gar nicht erkennen kann. Das trübe Wasser simuliert Situationen, mit denen die Fische in heimischen Flüssen immer wieder konfrontiert sind: Hochwässer zum Beispiel erhöhen die Konzentration von Schlamm und Sand schlagartig. Aber auch Kraftwerke trüben das Wasser immer wieder durch sogenannte Stauraumspülungen ein, indem sie die Wehrklappen über Stunden oder gar Tage weit öffnen, um Ablagerungen loszuwerden. Versuche mit Regenbogenforellen in den USA zeigten, wie sehr die Fische dadurch unter Stress geraten. Die Schwebstoffe im Wasser erschwerten ihnen die Atmung sowie die Nahrungsaufnahme und hemmten sogar ihr Wachstum. „Wir machen nun erstmals Versuche mit heimischen Fischarten“, sagt Lisa Schmalfuß.

Schlamm und Sand stammen aus der Enns. Anfang der Woche schlug der ansässige Fischerverein Alarm: Die Anzahl der Fische in der Enns sei mittlerweile so gering, dass sich der Bestand ohne menschliche Hilfe nicht mehr erhalten könne. Ob die Schwebstoffe im Wasser etwas damit zu tun haben, werden die Ergebnisse aus dem Wasserbaulabor zeigen. Äschen, Koppen und Bachforellen unterschiedlichen Alters verbrachten bisher zwischen vier und 78 Stunden im Trüben. Sie zeigten sich zwar wohl gestresst, Rettungsmaßnahmen mussten Lisa Schmalfuß und Versuchsleiter Christoph Hauer bisher aber noch keine einleiten. „Würden die Fische große Erschöpfung zeigen, würden wir sofort abbrechen und sie in ein sauberes Becken setzen“, sagt Schmalfuß. Bis Ende des Jahres sollen die Versuche noch laufen.

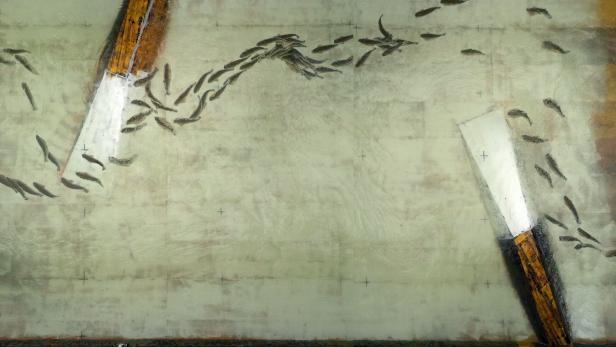

Handfeste Ergebnisse lieferte indes das allererste Experiment, das im Wasserbaulabor stattfand. Aitel, Gründling und Schmerle waren die ersten Fischarten, die eine der großen Versuchsrinnen durchwanderten. Sie stammten aus dem Wienfluss, dessen gepflasterte Sohle und betonierte Ufermauern im Stadtgebiet für die Fische kaum passierbar sind. Um das zu ändern, will die Stadt Teile des Flusses renaturieren, um neue Aufenthaltsorte schaffen – und diese durch Wanderkorridore verbinden. Helmut Habersack und Versuchsleiterin Christine Sindelar stellten das Bett des Wienflusses exakt so nach, wie es in dem vier Kilometer langen Abschnitt zwischen der Kennedybrücke und dem Stadtpark beschaffen ist.

Damit Fische dort künftig wandern können, bauten die Forschenden sogenannte Buhnen ein: quer verlaufende kleine Dämme, die das Wasser leicht aufstauten und den Fischen eine Art Slalom vorgaben. Sie variierten Länge, Abstand und Winkel der Buhnen und ließen die Wienfluss-Fische in kleinen Gruppen durchschwimmen. Mehrere Kameras dokumentierten das Verhalten der Tiere, bis der ideale Korridor gefunden war: „Wechselseitig angeordnete Buhnen mit einer Höhe von 0,2 Metern, einer Länge von vier und einem Abstand von sechs Metern – so verlängern wir den Talweg und reduzieren die Strömungsgeschwindigkeit“, berichtet Habersack. Nun liegt es an der Stadt, das Ergebnis in die Tat umzusetzen.

Rettungskräfte im Hochwasser

Die Flut, die Österreich im Sommer 2013 heimsuchte, war gewaltig. Klickt man sich durch die Bilder von damals, stößt man immer wieder auf dramatische Rettungsaktionen. Zum Beispiel, als Feuerwehrleute bis zur Hüfte in der reißenden Donau standen, um einen schwimmenden Versorgungssteg zu einem bei Wien gestrandeten Kreuzfahrtschiff zu legen. Um Situationen wie diese ging es bei dem bislang spektakulärsten Experiment im Wasserbaulabor. Acht Menschen wagten sich dafür in die anschwellenden Fluten des künstlichen Flusses. In vier Wassertiefen wurde getestet, der Höchststand lag bei herausfordernden 1,25 Metern: Wie lange würden die Versuchspersonen der Strömung standhalten? Welchen Unterschied würde es machen, ob sie frontal oder quer zur Strömung stehen? Und hätten die Menschen mit Einsatzstiefeln bessere Chancen als mit Turnschuhen?

Sabrina Scheuer, Matthias Buchinger und Helmut Habersack konstruierten dafür eine Kraftmessplattform, auf der die Testpersonen versuchten, möglichst lange zu stehen oder zu gehen. Die Plattform sammelte die Daten der auf die Menschen einwirkenden Kräfte, bevor sie das Gleichgewicht verloren. Ein Gurt und zwei Sicherheitsleinen verhinderten ihr Abtreiben in Richtung Abfluss.

Grundsätzlich kann ein Mensch in Gewässern auf drei Arten umgerissen werden: durch Kippen, Abgleiten oder Auftrieb. Beim Kippen übersteigt die Strömungskraft die Rotationsstabilität des Körpers, über die Ferse kippt der Körper schließlich und driftet ab. Beim Abgleiten übertrifft die Strömungskraft die Haftreibung zwischen Schuhsohle und Untergrund; der Auftrieb ist hingegen nicht von der Fließgeschwindigkeit abhängig, sondern von der Wassertiefe. Übersteigt diese einen Grenzwert, schwimmt der Körper auf und wird abgetrieben.

Testperson acht war weiblich, 32 Jahre alt, 168 Zentimeter groß, 59 Kilogramm schwer, körperlich fit und hatte keine Erfahrung mit Fließwasser. Sie hatte enorme Schwierigkeiten, den Wassermassen standzuhalten, und schaffte es nur dann nicht abzudriften, wenn sie ihren Körper in die Strömungsrichtung drehte, also dem Wasser mit einer Schulter voran so wenig Angriffsfläche bot wie möglich. In einer anschließenden Befragung bezeichnete sie die Versuche als „sehr anstrengend“; das Schuhwerk hatte außerdem Einfluss auf die Standfestigkeit. Den anderen Versuchspersonen erging es ähnlich. Vorläufiges Fazit dieses ersten Experiments: „Mehrere Minuten unter diesen Bedingungen führen größtenteils zu einem Abdriften der Personen“, sagt Helmut Habersack.

Für künftige Rettungsaktionen ist das keine gute Nachricht – zumal Sturzfluten und Hochwasser durch die Klimakrise immer häufiger werden. Die Forschenden im Wasserbaulabor wollen die Einsatzkräfte aber möglichst gut darauf vorbereiten. Das Üben und Optimieren verschiedener Fortbewegungstaktiken in überfluteten Gebieten ist ebenso geplant wie Versuche mit Wathosen und einfachen Einsatzbooten (Zillen), wie sie Feuerwehrleute sie verwenden. Denn das nächste Hochwasser kommt bestimmt.

Franziska Dzugan

schreibt für das Wissenschaftsressort, ihre Schwerpunkte sind Klima, Medizin, Biodiversität, Bodenversiegelung und Crime.