Wenn Viren lange Schatten werfen

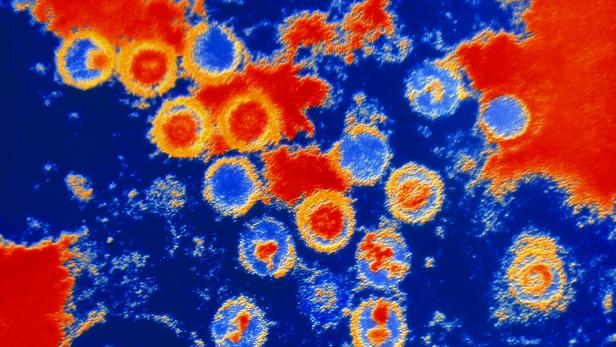

Die ersten Fälle traten am 18. Februar in Graz auf. In den Tagen danach wurden weitere Maserninfektionen aus der Steiermark gemeldet, dann auch aus Kärnten und Wien. Bis Freitag der Vorwoche erfasste die Statistik 33 Masernfälle. Das klingt nach wenig, doch die Masern könnten wie die Pocken längst ausgerottet sein, eine hinlängliche Impfquote vorausgesetzt. Außerdem ist der Ausbruch kaum zu Ende: Das Masernvirus zählt zu den ansteckendsten Erregern, ein Infizierter reicht das Virus an bis zu 18 Personen weiter-die ihrerseits unweigerlich erkranken, sofern sie nicht dagegen immunisiert sind.

Acht Kinder erkrankten im aktuellen Ausbruch so schwer, dass sie eine Spitalsbehandlung benötigten. Sind die akuten Symptome abgeklungen, ist die Sache allerdings nicht unbedingt ausgestanden: Viele Viren können Monate oder sogar Jahre später Gesundheitsprobleme verursachen. Die Wissenschaft kennt mittlerweile eine ganze Reihe solcher Spätfolgen und ist im Begriff auszuloten, welche Erkrankungen möglicherweise in Verbindung zu einer vorangegangenen Virusinfektion stehen. Autoimmunleiden wie Lupus erythematodes kommen ebenso in Betracht wie Demenzerkrankungen und manche Formen von Krebs.

Es ist faszinierend und beängstigend zugleich, welcher Tricks sich diese winzigen Pakete aus genetischer Information, die per Definition nicht mal Lebewesen sind, bedienen, um den menschlichen Körper zu kapern, zu manipulieren und manchmal darin zu überdauern. "Verschiedene Viren haben unterschiedliche Mechanismen. Wir stehen gerade erst am Beginn der Aufklärung, wie die Interaktion zwischen Virus und Immunsystem funktioniert", sagt Elisabeth Puchhammer-Stöckl, Professorin für Virologie an der Medizinischen Universität Wien.

Masern können zweierlei Komplikationen auslösen: Die gravierendste, zum Glück jedoch seltene Spätfolge ist die subakute sklerosierende Panenzephalitis, kurz SSPE. Zumeist sechs bis acht Jahre nach der Infektion tritt eine Entzündung des Gehirns auf. Diese äußert sich zunächst oft in Lern-und Konzentrationsstörungen, dann kommen neurologische Ausfälle hinzu, letztlich fallen Betroffene ins Koma. SSPE endet immer tödlich. Daten des Robert-Koch-Instituts zufolge erkranken, statistisch betrachtet, pro 100.000 Infizierten vier bis elf Personen an dieser Gehirnentzündung-wobei die Gefahr in jungen Jahren höher ist. Manche Studien beziffern das Risiko bei unter zweijährigen Kindern mit 1:600.

Amnesie im Immunsystem

Noch weniger bekannt dürfte die zweite potenzielle Spätfolge durch Masern sein: die sogenannte Immun-Amnesie. Dabei bewirkt die Infektion eine weitreichende Löschung des Immunsystems. Viele seit frühester Kindheit gespeicherte Profile von Krankheitserregern sind dann vergessen. Das Immunsystem wird in einen "naiven" Zustand rückversetzt und muss neu lernen, mit Keimen aller Art zurechtzukommen. Mit anderen Worten: Man ist plötzlich banalen Erkältungskrankheiten relativ schutzlos ausgeliefert. Bei zehn bis 15 Prozent der infizierten Kinder kann die immunologische Amnesie noch fünf Jahre nach der Maserninfektion anhalten.

Mittlerweile ist auch die Ursache bekannt: Das Masern-Virus befällt die B-Zellen des Immunsystems, die für die Ausprägung des Immungedächtnisses zuständig sind. Sie merken sich nach dem Erstkontakt mit einem Erreger dessen Steckbrief. Das Fachjournal "Science" nannte dies ein "kompromittiertes Immungedächtnis gegenüber bereits bekannten Pathogenen".Bis zu 73 Prozent des zuvor erworbenen Antikörperrepertoires würden dabei eliminiert. "Science" wies zudem darauf hin, dass das Problem nur bei einer Infektion mit dem Virus auftrete, nicht jedoch nach einer Impfung, die vielmehr davor schütze-wie auch vor SSPE. Späte Komplikationen durch Masern wären somit leicht vermeidbar.

Manche Viren persistieren im Körper. Sie sind direkte Auslöser von Spätfolgen.

Virologe

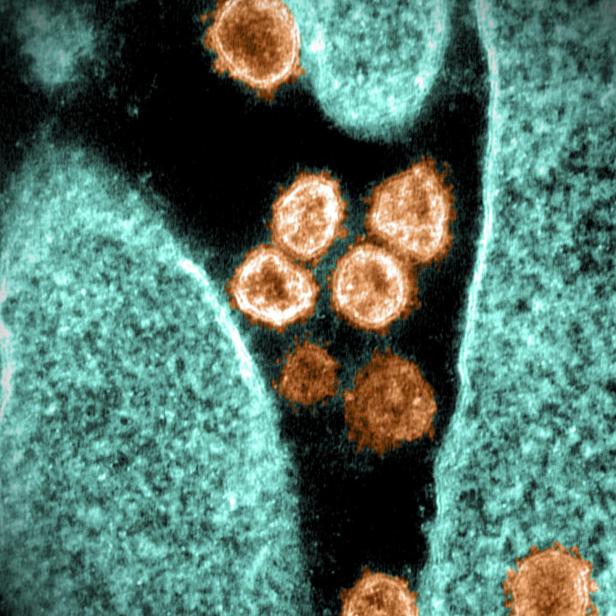

Wenn von Spätfolgen einer Infektion die Rede ist, denken die meisten Menschen derzeit aber vermutlich an ein anderes Virus, dessen Auswirkungen zuletzt breit diskutiert wurden: an SARS-CoV-2. Noch sind all die möglichen Konsequenzen und deren Ursachen Gegenstand der Forschung, doch längst beobachten Forschende zahlreiche Symptome, die inzwischen unter den Begriffen "Long Covid" oder "Post Covid" bekannt sind. Häufig handelt es sich um neurologische Beeinträchtigungen, die manchmal noch zwei Jahre nach der Infektion die Lebensqualität stark beeinträchtigen können-massive Erschöpfung, die weit über die übliche Müdigkeit hinausgeht, oder "Brain fog", der das Gehirn buchstäblich vernebelt und jede konzentrierte Tätigkeit zur Qual macht. Das Risiko für Long Covid dürfte durch eine Impfung zumindest erheblich reduziert werden.

Wenn sich Viren verstecken

Grundsätzlich müsse man zwischen zwei Kategorien von Spätfolgen unterscheiden, erklärt der Wiener Virologe Norbert Nowotny.

Wer an Long Covid laboriert, kämpft mit den Auswirkungen des Coronavirus, obwohl die akute Infektion überstanden und das Virus längst aus dem Körper verschwunden ist. "Bei anderen Erregern dagegen persistiert das Virus im Körper. Es ist dann auch direkter Auslöser von Spätfolgen", sagt Nowotny. "Persistierende Viren sind ein großer Forschungsbereich", ergänzt Puchhammer-Stöckl. "Es geht dabei darum, welchen Einfluss diese Viren in Bezug auf chronische Erkrankungen haben."

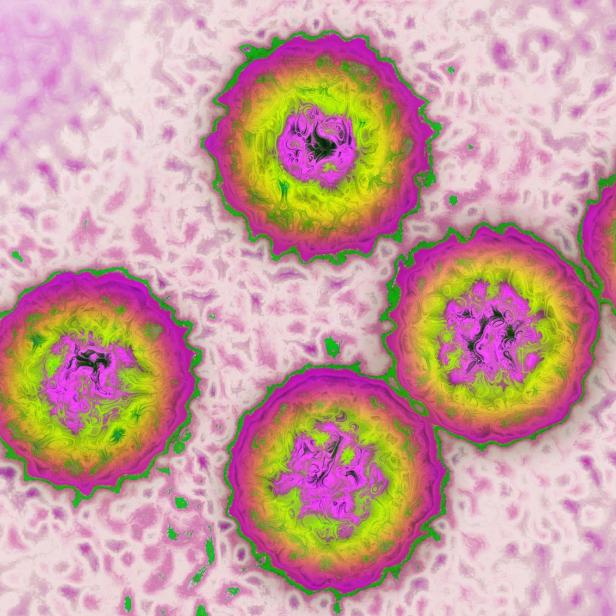

Zu dieser Gruppe zählt zum Beispiel die große Familie der Herpes-Viren, die derzeit bekannte acht humanpathogene Viren umfasst. Ein Klassiker darunter ist das Varizella-Zoster-Virus, das Windpocken verursacht. Nach dem Ausheilen der akuten Infektion überdauern die Viren im Körper: in Nervenzellen entlang des Rückenmarks. Sehr viele Menschen merken nie wieder etwas davon, bei anderen hingegen erwachen die Viren eines Tages aus ihrem jahre-oder jahrzehntelangen Schlummerzustand und lösen eine Nervenentzündung aus. Im betroffenen Bereich entwickelt sich Gürtelrose, ein schmerzhafter Hautausschlag. "Zuerst zieht sich das Virus in ein latentes Stadium zurück, in späteren Jahren kann es reaktiviert werden und sich klinisch als Gürtelrose manifestieren", sagt Virologe Nowotny. "Die Ursache ist meist ein zumindest geringfügig geschwächtes Immunsystem."

Dieses Prinzip ist bei vielen Herpesviren ähnlich, auch beim banalen Herpes simplex, das Fieberblasen genau dann erblühen lässt, wenn die Abwehrkräfte des Menschen durch Stress, ausgiebiges Feiern oder einen anderen Infekt angeschlagen sind. Im Grunde haben Herpesviren einen schlauen evolutionären Weg eingeschlagen: Sie nisten sich, perfekt an den humanen Organismus angepasst, langfristig in ihm ein und richten im Regelfall nicht viel Schaden an, was auch ihr eigenes Fortbestehen in großem Maßstab sichert. Schließlich ist ein Großteil der Menschheit damit infiziert. Mitunter jedoch gerät diese Koexistenz aus dem Tritt, bisweilen mit fatalen Folgen. Das Zytomegalie-Virus etwa, das 50 bis 70 Prozent der Erwachsenen unbemerkt in sich tragen, kann schwere Schäden nach Organtransplantationen anrichten, wenn das Immunsystem heruntergefahren werden muss. Ebenso kann das Virus von der Mutter auf ihr ungeborenes Kind übertragen werden. Mögliche Folgen sind Gehör-und neurologische Beeinträchtigungen. Im Gegensatz zu den Windpocken existiert gegen das Zytomegalie-Virus keine Impfung.

Generell scheinen viele Spätfolgen von Infektionen das Nervengewebe zu betreffen. Diesen Zusammenhang beschrieb erst jüngst ein amerikanisches Forscherteam, das Ende Jänner eine große Auswertung zweier Biodatenbanken publizierte. Die Forschenden wollten herausfinden, wie häufig Virusinfektionen mit bestimmten Erkrankungen einhergingen. Das Expertenteam prüfte anhand von rund 400.000 Personendaten, ob einzelne Krankheiten überdurchschnittlich häufig dann auftraten, wenn auch virale Infektionen dokumentiert waren, zum Beispiel mit Influenza. 22 dieser Paarungen von Virus und Krankheit waren in beiden Datenbanken statistisch signifikant. Dazu zählten Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose und Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)-jenes Leiden, das den Physiker Stephen Hawking in den Rollstuhl gezwungen hatte. Einen Beweis, dass Viren Demenz auslösen, liefert die Studie freilich nicht. Sie deckte Korrelationen auf, also ein auffälliges zeitgleiches Auftreten zweier Faktoren, nicht jedoch einen ursächlichen Zusammenhang.

Auf Geruchszellen bis ins Hirn

Allerdings wäre ein solcher durchaus plausibel. Denn inzwischen weiß man, auf welchen Wegen virale Partikel sich einen Weg ins Gehirn bahnen können. So ließen sich bei Autopsien bestimmte Herpesviren nicht nur im Gehirn nachweisen, sondern auch in Geruchszellen. Die These ist, dass sich Viren von der Nase als Infektionsort über Geruchsbahnen bis ins Gehirn vorarbeiten können. Ähnliche Erkenntnisse gewannen Forschende in Bezug auf das respiratorische Synzytial-Virus (RSV),einen Atemwegsinfekt, der in diesem Winter zu hohen Erkrankungszahlen führte. Zunächst wurde Mäusen RSV in die Nase geträufelt. Zwei Tage später ließ sich das Virus im Riechkolben nachweisen, nach einer Woche im Stammhirn.

Gegen RSV gibt es vorerst noch keine Impfung, gegen die Influenza, ebenso ein respiratorischer Infekt, zum Beispiel aber sehr wohl. Könnte die Grippeimpfung also womöglich auch vor Alzheimer schützen? Die Frage lässt sich noch längst nicht seriös beantworten, aber zumindest erscheint nicht ausgeschlossen, dass Impfungen im Prinzip dazu beitragen könnten, neurodegenerativen Leiden vorzubeugen.

Wir stehen am Beginn der Aufklärung, wie die Interaktion zwischen Virus und Immunsystem funktioniert.

Virologin

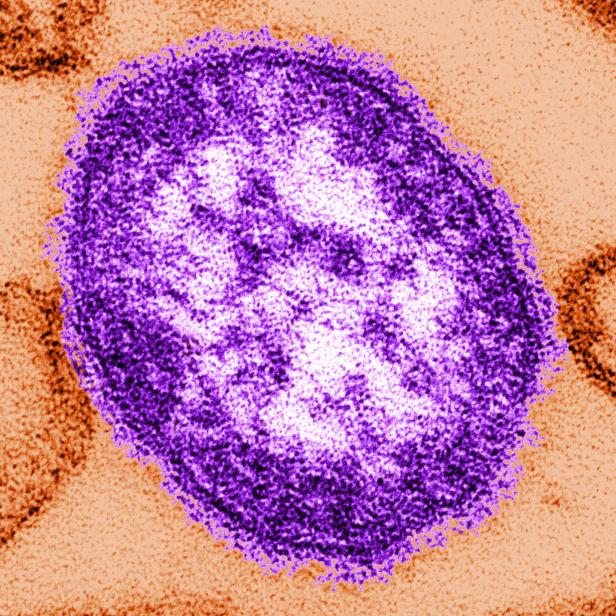

Einem Erreger widmeten Forschende in dieser Hinsicht zuletzt besondere Aufmerksamkeit: dem Epstein-Barr-Virus (EBV). Rund 95 Prozent der Erwachsenen tragen dieses Virus in sich, zumeist ohne viel davon zu merken. Wenn sich Kinder anstecken, merken sie oft gar nichts davon. Im jungen Erwachsenenalter sind die Auswirkungen oft unangenehmer: Infizierte leiden teils an infektiöser Mononukleose, besser bekannt als Pfeiffer'sches Drüsenfieber, das mit monatelanger schwerer Erschöpfung einhergehen kann. Inzwischen steht jedoch zusätzlich der Verdacht im Raum, dass EBV seltene, aber gravierende Langzeitfolgen hervorrufen kann: vor allem Multiple Sklerose (MS), ein Autoimmunleiden, bei dem das Immunsystem die Nervenzellen angreift.

Ein Virus und Multiple Sklerose

Im Vorjahr gab eine Auswertung von mehr als zehn Millionen Gesundheitsdaten Aufschluss über das Ausmaß des Risikos: Wer mit Epstein-Barr-Viren infiziert ist, hat demnach ein 32-fach erhöhtes Risiko für MS. Freilich: Fast alle Menschen fangen sich das Virus irgendwann ein, aber nur ein Bruchteil entwickelt MS. Es ist daher unwahrscheinlich, dass das Virus alleiniger Grund für das Leiden ist, ziemlich sicher spielen auch genetische Faktoren mit. Es könnte sich aber auch umgekehrt verhalten: EBV ist zwar nicht die Ursache, jedoch eine Voraussetzung für MS-ohne Virus keine Erkrankung.

Doch nicht nur deshalb interessieren sich Forschende für den Erreger. Er dürfte außerdem in der Lage sein, Lymphdrüsenkrebs hervorzurufen. Ein Konnex zwischen einem Virus und Krebs mag zunächst abwegig klingen, ist aber plausibel: Auch EBV nistet sich in Körperzellen ein und überdauert im Organismus. Es findet Unterschlupf in den B-Zellen des Immunsystems, auch B-Lymphozyten genannt-weißen Blutkörperchen, die ihren Job unter anderem in den Lymphknoten verrichten. Wie ein verborgenes Virus Krebs auslösen kann, zeigten kürzlich Forschende der Universität Innsbruck an einem anderen Beispiel: bei Gebärmutterhalskrebs, der vom Humanen Papilloma-Virus (HPV) verursacht wird. HPV dringt in Zellen des Gebärmutterhalses ein und verhindert, um die eigene Existenz zu sichern, das sonst übliche Absterben infizierter Zellen. Über die Zeit hinterlässt das Virus Zellschäden-eine Ansammlung von Mutationen, welche die Zelle entgleisen lassen und zu Krebs führen.

Während mit der HPV-Impfung ein wirksamer Schutz vor dieser Krebsform verfügbar ist, existiert vorerst noch keine gegen das Epstein-Barr-Virus. Allerdings arbeiten mehrere Forschergruppen im Moment daran, unter anderem das US-Unternehmen Moderna, das einen der ersten mRNA-Impfstoffe gegen das Coronavirus entwickelte. Ein Forscherteam um Elisabeth Puchhammer-Stöckl beschrieb erst im Jänner einen weiteren Angriffspunkt: Um das Virus zu attackieren, benutzt das Immunsystem unter anderem ein Protein namens HLA-E. Dieses Eiweiß hilft dabei, der Abwehr spezielle Virusbestandteile zwecks weiterer Bekämpfung zu servieren. HLA-E kann, abhängig von der genetischen Ausstattung einer individuellen Person, in verschiedenen Varianten vorkommen. Eine davon haben die Forschenden nun als besonders effizient identifiziert. Das erklärt auch, warum längst nicht alle Infizierten Pfeiffer'sches Drüsenfieber entwickeln.

Die Idee ist nun, diesen neu entdeckten Mechanismus als Basis für einen Impfstoff zu nutzen. Falls dies gelingt, ließe sich nicht nur dem äußerst lästigen Drüsenfieber begegnen-es wäre vielleicht auch eine medizinische Prävention gegen eine weitere Krebserkrankung.