Wie man mit dem Tod lebt

Mitten in einer warmen Frühlingsnacht des Jahres 2021 riss das Telefon Hilda Bastian aus dem Schlaf. Was man ihr sagte, sickerte erst langsam ins Bewusstsein. Ihr Sohn Adam, 38 Jahre alt, war tödlich verunglückt. Im Schock setzte sie sich an den Computer und schrieb E-Mails an jene Menschen, die von Adams Tod erfahren sollten. Sie erinnert sich noch mit Schrecken an das gespenstische Rattern der Tastatur im Dunkeln, an ihre zitternden, eiskalten Finger, die kaum schreiben konnten.

Hilda Bastian ist Evidenzforscherin. Sie analysiert medizinische Studien, überprüft deren Methodik und Ergebnisse, klopft sie auf ihren Wahrheitsgehalt ab. Welche Therapien helfen wirklich, welche taugen nichts? Sie fasst ihre Erkenntnisse für Patienten und Ärztinnen zusammen. Sie hat die Cochrane Collaboration mitbegründet, eine weltweit bedeutende Instanz für evidenzbasierte Medizin. Bastian hat an renommierten Institutionen in Europa und den USA geforscht und lebt mittlerweile wieder in ihrer Heimat Australien. Sie ist Single, hat einen weiteren Sohn und mehrere Enkelkinder.

Erste verzweifelte Recherchen

In den Nächten nach Adams Tod war an Schlaf nicht zu denken. Hilda Bastian verbrachte sie wieder im Dunkeln vor dem Computer. Verzweifelt klickte sie sich durch Websites, die Hilfe für Trauernde versprachen. "Ich hoffte, irgendetwas zu finden, was mir Erleichterung verschafft, was meinen Kollaps erklärte", sagt Bastian im profil-Gespräch. Das Problem: Alles, was sie fand, blieb vage. Die meisten Websites, auch jene von renommierten Kliniken, verwiesen auf ein völlig veraltetes Modell-die fünf Stufen der Trauer nach Elisabeth Kübler-Ross.

Die berühmte Psychiaterin und Sterbeforscherin hatte Ende der 1960er-Jahre ihre Theorie für Sterbende und Trauernde veröffentlicht. Demnach verläuft die Auseinandersetzung mit dem Tod in fünf Stufen: Leugnen, Zorn, Verhandeln, Depression und schließlich Akzeptanz. Kübler-Ross' Modell ist freilich nur eine Theorie, sie basiert nicht auf Daten oder Untersuchungen. Expert:innen verwarfen sie bereits in den 1980er-Jahren und warnten, sie könnten zu einem ungerechtfertigten Umgang mit Trauernden führen-etwa indem man diese drängt, sie müssten doch endlich diese oder jene Stufe erklommen haben.

Wann ist das Schlimmste endlich überstanden?

Trotzdem hält sich das Modell hartnäckig. Hilda Bastian fand es auf 60 Prozent der englischsprachigen Websites zum Thema Trauer. Manchmal abgewandelt, die Reihenfolge der Stufen verändert, mit anderen Theorien vermischt, mit anderen Begriffen versehen. Eine Sichtung von profil, freilich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ergab: Auch auf deutschsprachigen Trauer-Plattformen sind Stufenmodelle omnipräsent.

Sie sei eigentlich ein Fan der 2004 verstorbenen Trauerforscherin Kübler-Ross, die die Hospiz-Bewegung mitbegründet und für die Rechte von Sterbenden gekämpft hatte, sagt Hilda Bastian. "Aber ihr Modell hat mich massiv gestresst. Hatte ich die Stufe des Leugnens bereits hinter mir? Falls nicht, wie lange würde es noch dauern, bis ich mich in ein zorniges Monster verwandeln und meine Enkel verschrecken würde?"Viele Websites warnten, man könne in eine bereits überwunden geglaubte Phase jederzeit zurückfallen. "Das machte all meine Hoffnung zunichte",so die Australierin.

Deswegen machte Hilda Bastian das, was sie am besten kann. Sie begann, die Studienlage zu sichten. Es musste doch vernünftige Arbeiten zum Umgang mit Trauer geben. Untersuchungen gab es tatsächlich zuhauf-mehr als 10.000 in den vergangenen zehn Jahren-,aber der Großteil stützte sich auf kleine Probandenzahlen und zog problematische Schlüsse. Im Klartext: Die meisten waren nicht zu gebrauchen. "Theorien auf Basis fadenscheiniger oder gar keiner Daten prägen bis heute, wie wir über Trauer denken", sagt Bastian.

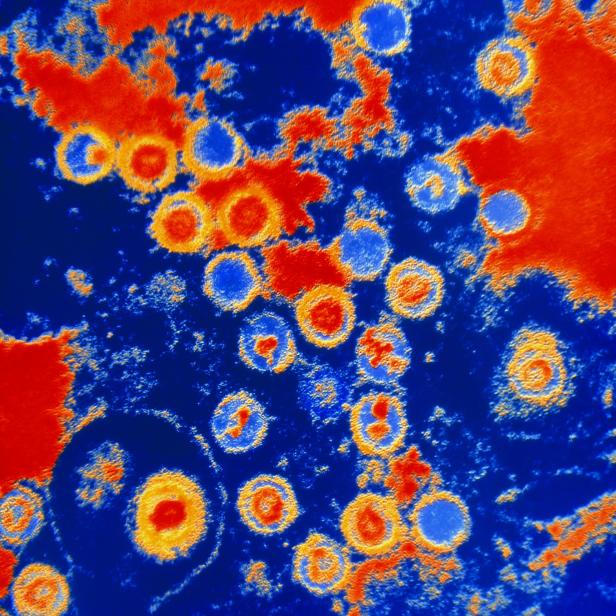

ELISABETH KÜBLER-ROSS

Die Schweizer Trauerforscherin hat viel geleistet für die Rechte von Sterbenden. Ihr Stufenmodell der Trauer gilt allerdings als überholt.

Wie die meisten Trauernden wollte Bastian unbedingt wissen: Wann würden die schlaflosen Nächte ein Ende haben? Wann die irrationalen Schuldgefühle, Adam nicht beschützt zu haben? Wann die unbändige, alles überstrahlende Sehnsucht nach ihrem Erstgeborenen? Wann die schrecklichen Momente, wenn sie auf der Straße zusammenzuckte, weil sie dachte, den großen, schlanken Adam in einem Mann erkannt zu haben, der ihm nicht einmal ähnlich sah? Trotz aller Modelle, Stufen, Ratschläge, Warnungen: Nirgends waren konkrete Zeitangaben zu finden. "Die meisten Menschen beginnen sich nach zwölf Monaten besser zu fühlen",las sie irgendwo. Und verzweifelte. So lange würde sie diesen Zustand nicht durchhalten.

Die Studien ergeben ein klares Muster

Also tauchte Hilda Bastian noch tiefer ein in das Meer aus Studien und filterte schließlich 103 heraus. Diese waren durchwegs gut gemacht, stammten zum Großteil aus den USA und Europa und schlossen insgesamt 38.000 trauernde Menschen ein.

Zusammengenommen ergaben die Ergebnisse ein Muster, an dem sich Bastian orientieren konnte: Die meisten Menschen verspüren nach den ersten Wochen Erleichterung, und von da an wird die Trauer im Durchschnitt von Monat zu Monat kleiner. Der Verstorbene bestimmt nicht mehr den Alltag. Nach sechs Monaten haben sich die meisten Menschen gefangen.

Für etwa die Hälfte der Hinterbliebenen verläuft die Trauer sogar moderat-ihnen bleiben die traumatischen ersten Wochen erspart. Die Angst, dass diese Menschen die Trauer später einholt, ist den Untersuchungen zufolge unbegründet. Frauen fangen sich statistisch gesehen etwas schneller als Männer, vermutlich weil sie häufig über ein besseres soziales Netz verfügen. Und: dass die Depression grundsätzlich zur Trauer gehört, wie das Stufenmodell von Kübler-Ross behauptet, stimmt nicht. Diese These ist schon länger widerlegt.

Zehn Prozent der Hinterbliebenen leiden allerdings intensiver-und länger. Zu ihnen zählt Hilda Bastian. Sie beschreibt die Trauer um ihren Sohn heute so: "Die ersten sechs Wochen waren verheerend. Danach konnte ich dann wieder durchatmen, wieder schlafen, es wurde besser. Nicht jeden Tag, aber auf Wochen und Monate gesehen wurde es insgesamt immer leichter. Nach einem halben Jahr war es trotzdem noch sehr schlimm. Ich brauchte etwa ein Jahr, um in eine neue Normalität zu finden."

Verlängerte Trauer

Seit Kurzem ist die sogenannte Anhaltende Trauerstörung eine von der Weltgesundheitsorganisation anerkannte Krankheit. Noch ist umstritten, ob die Störung bereits nach einem halben Jahr vorliegt-also wenn der Tod des geliebten Menschen auch dann noch den Alltag bestimmt, die Hinterbliebenen sich immer weiter zurückziehen und täglich quälende Sehnsucht erleben. Erste Daten zeigen, dass sich viele, so wie Hilda Bastian auch, innerhalb eines Jahres wieder fangen. Trotzdem sollte man ein Auge auf Trauernde haben, deren Lage sich über Monate hinweg nicht merklich bessert, rät Bastian.

Was die Recherchen der Evidenzforscherin ebenfalls zeigten: Das Risiko für verlängerte Trauer ist höher, wenn man einen Partner, eine Partnerin oder ein Kind verliert-oder wenn der Tod plötzlich kommt, etwa durch einen Unfall, Mord oder Suizid.

In Hilda Bastians Fall kam die Corona-Pandemie erschwerend hinzu. In Australien waren die Maßnahmen besonders streng. Das Begräbnis ihres Sohnes musste im kleinsten Kreis stattfinden, danach war sie wochenlang allein in Quarantäne.

Was können Freunde und Verwandte tun, um Trauernden zu helfen? Sich nicht abschrecken lassen, dranbleiben, mit kleinen Aufmerksamkeiten zeigen, dass sie da sind. "Mein zweiter Sohn stellte mir während der Quarantäne öfter Kaffee und Kuchen vor die Tür und rief mir zu, dass er mich liebt." Immer wieder waren Freunde erschrocken, wenn Hilda aus heiterem Himmel zu weinen begann. Sie fürchteten, etwas Falsches gesagt zu haben. Das war nicht der Fall, sie hätte sowieso geweint, sagt sie. Solche Situationen gemeinsam auszuhalten, half ihr enorm. "Und der Gedanke, dass ich Enkelkinder habe, für die ich da sein will. Meine tapfere Schwiegertochter, die Witwe meines Sohnes, die das Begräbnis organisiert hat; dazu wäre ich nicht in der Lage gewesen. Mein Hund, der mich täglich zwang, spazieren zu gehen",sagt Bastian.

Und, nicht zu vergessen: die Forschung. Ihre Recherchen ließen sie zuversichtlich in die Zukunft blicken. Irgendwann würde es besser werden, sagte sie sich immer wieder-und so kam es dann auch.